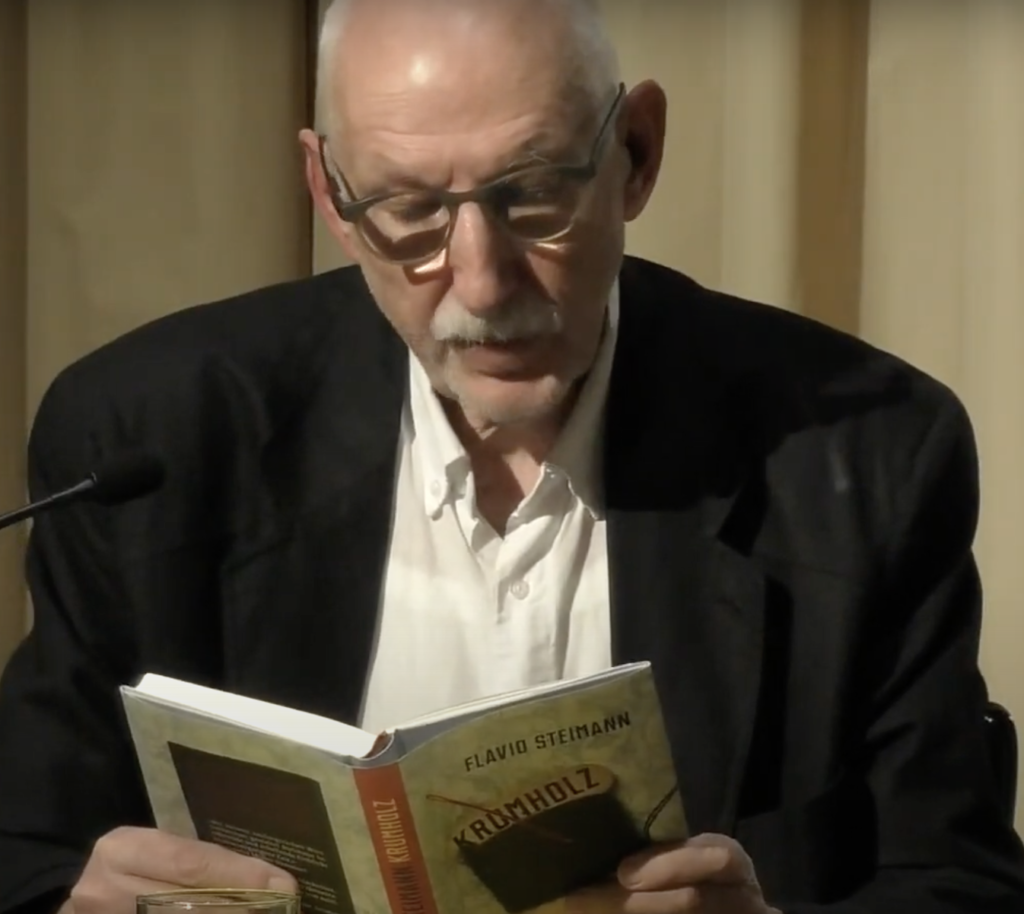

Flavio Steimann im Gespräch mit Manfred Papst

Von Tobias Bauer und Ines Lilian Siegfried

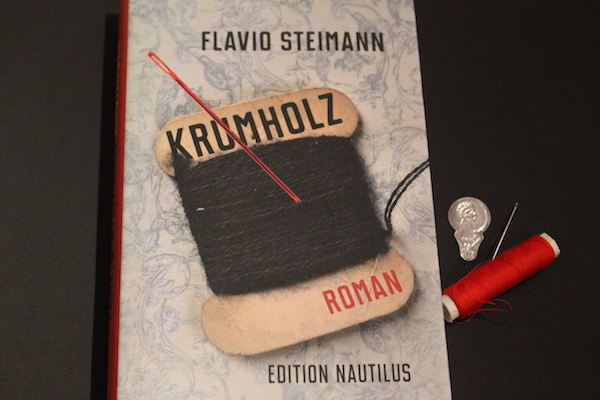

Tobias: Im Gespräch mit Flavio Steimann zeigt uns Manfred Papst, wie dessen eben erschienener Roman «Krumholz» sich an einen realen Mordfall aus dem Jahr 1915 anlehnt. In der Welt des Luzerner Seelands verknüpft er die Schicksale zweier randständiger Menschen. Die taubstumme Waise Agatha wächst in einer «Armen- & Idioten-Anstalt» auf, wird mit Tuberkulose infiziert und geht täglich mit ihrem Stickzeug in den Wald. Dort trifft sie eines Tages auf ihren Mörder. Das ist der von der Gesellschaft verstossene Zenz, der verwahrlost im Wald lebt.

Ines: Und es ist genau in der Mitte des Romans, auf einer Lichtung im Krumholz, wo diese beiden Menschen zusammenstossen. Beides Aussenseiter der Gesellschaft, für die diese Begegnung den jeweiligen Tod zur Folge hat. Bis zu diesem Moment haben wir Agathas Geschichte von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod erfahren. Nach diesem Wendepunkt konzentriert sich der Text auf Zenz und sein Schicksal. Der Mord ist das Scharnier zwischen den Teilen. Steimann nennt dies Diptychon.

Tobias: Spannend empfinde ich die Überlegung Steimanns, dem Täter Zenz das Opfer Agatha als gleichgewichtige Figur gegenüberzustellen. Er sagt dazu, dass ihn nicht der Mord an sich interessiert, sondern der Weg, den ein Mensch geht, bis er zu einer solchen Tat fähig ist.

Ines: Ja, die Bluttat scheint gar nicht wesentlich. Aber das, was die Umwelt aus den Figuren gemacht hat. Agatha kann wohl besser etwas aus ihrem Leben machen, als sie aus dem Waisenhaus kommt als Zenz.

Tobias: Papst spricht aber an, dass beide Hauptfiguren immer wieder kleine Glücksmomente erleben. Das finde ich in der Tat eine Qualität.

Ines: Ja, das gefällt mir auch sehr. Beide haben diese Gabe. Beide können dadurch überleben. Doch bei beiden gibt es einen Schlag, der ihnen das Genick bricht. Bei Agatha ist es die Tuberkulose, bei Zenz das Scheitern in Paris. Das Diptychon geht bis ins Detail.

Tobias: Mich hat beeindruckt, wie die Art der Erzählung im ersten und zweiten Teil von den Wahrnehmungsmöglichkeiten der beiden Personen geprägt wird. Im ersten Teil ist es Agathas Welt, die wir intensiv durch ihre Augen, aber völlig ohne Töne und Geräusche erleben. Im zweiten Teil haben wir die Welt von Zenz im Gefängnis. Diese erschliesst sich ihm einzig über die Geräusche, welche in die Zelle dringen – und lebt durch seine ausgeprägte Phantasie. Das entwickelt für mich beim Lesen einen ganz eigenen Sog.

Ines: Ich gebe dir recht, das ist eine grosse Qualität des Textes. Doch verhindert vor allem im ersten Teil die Syntax, ganz in die Romanwelt einzutauchen. Die vielen Einschübe, die immer noch eine Information nachtragen und dazwischenschieben, machen den Text sperrig, immer wieder stolpert man beim Lesen über die Sätze. Man könnte das direkter erzählen.

Tobias: Ich empfinde die Erzählweise nicht wirklich als umständlich, sondern einfach sehr in die Details recherchiert. Anschaulichkeit, Präzision und Dichte des Textes, sagt hier Manfred Papst dazu.

Ines: Ja, Papst spricht die leuchtende detaillierte Sprache an wie auch die gekonnte Verwendung vieler alter Fachbegriffe. Ich empfinde dieses Zeitkolorit als zu manieristisch.

Tobias: Ich habe immer das Gefühl, dass Steimann lange mit dem Text ringt. Auch im Gespräch mit Papst sagt er, er sei ein Zweifler und hinterfrage einen Text immer wieder von Neuem. Mir fällt auch auf, wie spröde der Text trotz des Detailreichtums letztlich wirkt, wortkarg und wortmächtig zugleich.

Ines: Wortkarg sind die Figuren. Beide sprechen wenig, Agatha ist ja stumm und Zenz sitzt isoliert im Gefängnis. Doch der Text ist nicht karg. Der Erzähler ist nicht schweigsam, er beschreibt genau und versucht, die Situation präzise einzufangen. Zu präzise, finde ich: Das Zelt ist fleckig, der Frack ist zerlumpt, der Teppich löchrig, der Dunst ist säuerlich, das Gras zertreten…

Tobias: Du hast recht, es gibt wohl kaum ein Substantiv ohne Adjektiv. Doch hat diese Anhäufung auch System. Auch Agatha ist eine Sammlerin, das, was sie findet, rettet ihr wohl das Überleben. Zenz sammelt Geräusche, Träume, Erinnerungen. Das alles steckt in diesem Text. Oder wie es Manfred Papst sagt: Was für ein Text, lieber Flavio Steimann!