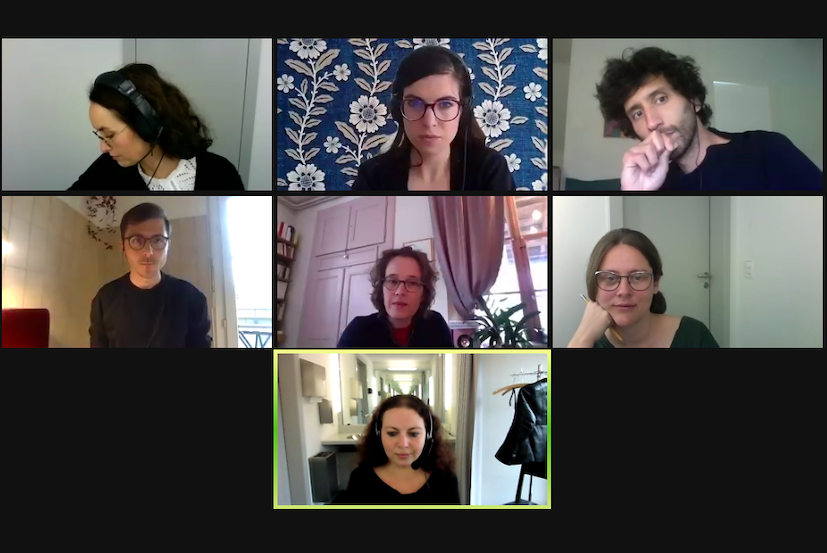

Nous avons assisté, en ce cinquième Skriptor des Journées littéraires de Soleure, à une discussion enrichissante regroupant Cléa Chopard, Muriel Pic, Isabelle Sbrissa, Bruno Pellegrino, Laure Tuia et Victor Rassov portant sur Topolalie, un texte en gestation écrit par Cléa Chopard.

Le texte sera publié sous la forme de différents chapitres constituant une unité sémantique indépendante, mais qui communiquent entre eux et forment dans leur ensemble le sens complet de Topolalie.

L’entrevue a débuté avec la lecture d’un extrait remanié du chapitre dix de Topolalie – «un texte qui ne se résout pas».

L’œuvre est née d’une expérience de performance autour de la traduction et les différents enjeux de la voix – dans son décollement, son décalage et ses connexions – ainsi que du personnage de Della, dont l’autrice fait la rencontre à travers la lecture d’un article de psychanalyse où ce personnage fictif est instrumentalisé pour servir «à intégrer les traits distinctifs» de différentes pathologies psychologiques.

Dans Topolalie, Della est «dépsychanalisée» pour former un support poétique sur lequel se posent des images troublantes : ainsi sa peau devient une frontière entre l’intérieur du corps et l’environnement qui l’entoure. La frontière de cette peau se brise, se fissure et se fluidifie pour laisser «le dedans» se confondre avec «le dehors».

Il est question d’une poésie inquiétante où la démesure règne pour signifier la non-limite entre les objets et les concepts, tout comme la frontière entre la signification de la parole et celle de la langue est floue.

Les auteurs participant à la discussion ont exprimé leur émerveillement face au talent de l’autrice :

Cléa Chopard nous surprend avec un texte qui se laisse difficilement approcher, un texte «qui se gagne» selon Bruno Pellegrino. Victor Rassov souligne la complexité du texte et la beauté de ses «métaphores métamorphiques». Laure Tuia, quant à elle, trouve que Cléa Chopard a réussi à élaborer un texte insaisissable comme de l’eau qui file et fuit entre les doigts.

Ainsi, lors de ce cinquième Skriptor de Soleure, Cléa Chopard s’est remplie d’inspiration pour terminer son ouvrage à notre grand plaisir, nous autres, ses lecteurs.