Ein Gespräch über Adelheid Duvanel mit den beiden Autorinnen Patricia Büttiker und Friederike Kretzen und dem Literaturkritiker Samuel Moser

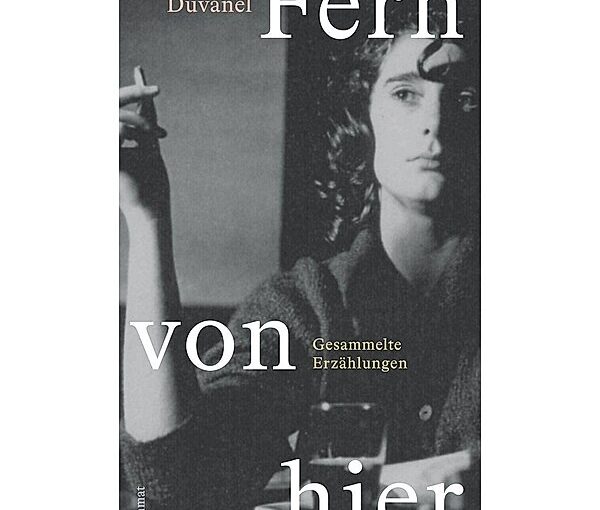

Vor 25 Jahren ist Adelheid Duvanel gestorben. In dieser Woche ist eine schöne Ausgabe ihres Werkes im Limmatverlag erschienen. Eine Anthologie zu Duvanels Schreiben wird im Herbst 2021 erscheinen.

Die Kurzprosa von Adelheid Duvanel ist durch ihren Ton meist schnell zu erkennen, er irritiert, fordert heraus, saugt ein, befremdet. Ihre Figuren kämpfen, schleichen durch eine wilde Welt, stürzen ab in Träume und Missverständnisse. Bei aller Tragik und Hoffnungslosigkeit behalten die Figuren etwas Widerständiges, und immer scheint der Humor durch.

In einem Brief von 1979 schreibt Duvanel über ihr Schreiben: «Jedes Wort, das ich schreibe, ist ein Zeichen, das ich mühsam in mir suche und aus mir heraushole. … Nur wenn ich mich ihnen zum Frass vorwerfe, wächst meine Welt.»

Duvanel war nie ganz vergessen. Zeichen dafür sind die immer erneut erschienen kleinen Bücher mit ihren Erzählungen, dazu auch ihre vielen Zeichnungen, die im Schweizerischen Literaturarchiv liegen. Übersetzt wurde sie ebenfalls in verschiedene europäische Sprachen.

Die Autorinnen und der Kritiker haben je einen Text ausgesucht, der vorgelesen und kurz besprochen wurde.

Patrizia Büttiker: «Ein Fremder»

P.B.: Diesen Texte muss ich mehrmals lesen, um sie zu verstehen, es bleiben jedoch immer wieder Fragen offen. Was passiert da überhaupt: die Laubflecken auf dem Gesicht, sperrige Wörter, über die man beim Lesen stolpert. Der ganze Text ist ein Augenblick, der da beschrieben wird, der sich über die Ränder hinaus ausbreitet.

S.M.: Ich finde, es ist eine fast klassische Erzählung mit Einleitung, Rückblende, Vorwegnahme, mit einem Exkurs, offener Schluss. Dies jedoch nur auf den ersten Blick. Schwierig an dieser Geschichte ist, dass man nicht weiss, WARUM dies alles passiert: Warum wird der Fremde erwähnt, darauf geht die Autorin nicht weiter ein. Es wird nicht erklärt, das habe ich in anderen Erzählungen auch festgestellt.

F.K.: Es gibt bemerkenswerte Details in diesem Text, z.B. wie eine Figur schneidet, wie ein Vogel, die Erwähnung der kleinen Hand. Man kann vieles nicht entziffern. So auch Wendungen wie «die Menge der Haare ist wie ein stürzender Berg». Das offene Ende ist zwar vorbereitet, jedoch lässt es die Lesenden allein. Diese sind drinnen und gleichzeitig draussen – ein Merkmal, das bei Duvanel häufig vorkommt.

P.B.: Ebenso ist Fremdheit ein Thema, oder Minderheiten und wie sich die Personen nehmen gegenseitig wahrnehmen.

S.M.: Die Personen bleiben allein, die Katze ist am wenigsten fremd in der Geschichte.

Samuel Moser: «Verfolgung»

S.M.: Der Text zeigt, wie Duvanels Texte sich bewegen, immer nach vorne, wir kommen als LeserInnen eigentlich immer ein bisschen zu spät. Selbst die Autorin beherrscht die Situation nicht: Die Figuren machen, was sie wollen. Auch wenn der Titel «Verfolgung» heisst, kommt man nicht vorwärts, sondern kommt immer wieder auf etwas zurück. Als Leserin möchte man deuten, aber es gelingt nicht. Verschiedene Zeichen gehören zum Thema Verfolgen, aber wir können es nicht entschlüsseln. Wir wissen nicht: Ist Nonato ihr Verfolger, ihr Jäger oder gar der Verfolgte?

Duvanel braucht immer bedeutungsvolle Namen, hier Nonato: dies ist eher ein Familienname, ein vielschichtiger Name, den man nicht einordnen kann in eine Bedeutung.

Wenn man den Text nicht entschlüsseln kann, so kann man versuchen zu untersuchen, wie der Text aufgebaut ist: Tempi, Übergänge, Farben, Gerüche, eine Duftlinie gibt es in diesem Text. Man kann Fragen entwickeln, aber man sollte den Text nicht erpressen.

F.K.: Duvanel jagt eigentlich ihrem eigenen Raum hinterher: Es geht immer weiter, verfolgend, verfolgt werden, alles sehr schnell, unglaubliche Präsenzen werden dadurch geschaffen. Es passt keine Deutung rein, alles geht vorwärts. Zwischen diesen Schritten liegt ein Nichts, ein Abgrund, der nicht gefüllt werden kann.

Dieser Text trägt die Dynamik: Wer verfolgt wen? Und ist das nicht auch der Zustand der Leserin oder des Lesers? Sie müssen sich selbst immer wieder fragen: wer verfolgt wen?

P.B.: Mir sind in diesem Text die wunderbare Schönheit der Sätze aufgefallen, die stechen hervor. Zugleich gibt es Passagen, die ich nicht verstanden habe. So konnte ich mir gewisse Bewegungsläufe nicht vorstellen. An anderen Stellen Präzision, die man nicht versteht.

S.M.: Mut zum Ungleichgewicht gehört zu den Texten von Duvanel. Ich frage mich auch jeweils, wo das Zentrum des Textes ist, ob es mehrere Zentren gibt, und frage mich häufig, wessen Geschichte man eigentlich gelesen hat.

Friedericke Kretzen: «Das Brillenmuseum»

F.K.: Ich musste eigentlich die ganze Zeit lachen, denn es gibt in diesem Text unglaublich komische Stellen, z.B. wenn man an das Elternhaus schreibt: Vorsicht. Olga schreibt über ihr Schreiben, schreibt aber gleichzeitig nicht über ihr Schreiben, sie schreibt nur, was sie schreiben möchte. Eigentlich reiht sie Geschichten aneinander, tiefgründig, dazu gut deutbar. Verwirrend ist das Sehen und Gesehen werden. Der Text macht sichtbar, dass wir sichtbar sind. Es ist der Blick von der anderen Seite. Olga schaut von den Patienten auf die Psychiater. Es ist ein unerbittlicher Blick auf Psychiater, von dem sie nicht abweichen will. Unerbittlicher Blick – hier ein Beispiel: dass Kirchen und Militär für sich werben dafür, dass man an sie glaubt. Das können aber weder Frauen, noch Kinder noch Patienten.

S.M.: Man kann den Text leicht als eine satirische Kritk auf die damalige Psychiatrie entziffern, im Hintergrund spielen die Jugendunruhen der 80iger Jahre. Dadurch ragt der Text aus dem Werk von Duvanel hervor.

F.K.: Hier kommt auch der Kampf gegen den Vater ins Spiel: Der Vater als Symbol des autoritären Systems, der Ordnung allgemein. Olga eröffnet ein Brillenmuseum, um dort eine Brille für den Vater zu machen, damit er einen anderen Blick bekommt – ein Wunsch von ihr. Aber am Ende schreibt sie ihm nur.

S.M.: Am Schluss wird viel vermischt. Wo steht Olga in der Zeit? Ihre Zugehörigkeit bleibt offen. Olga und die Autorin sind nicht gleichzusetzen. Verschachtelung der Räume, verschiedene Wirklichkeitsebenen sind in diesem Text sehr wichtig, sie verweisen auf die Klinik, die eigentlich überall ist. Auch fragt man sich jeweils: Wo ist eigentlich Olga?

P.B.: Es ist auffallend, dass in den Texten von Duvanel immer wieder Fenster und Brillen vorkommen. Es passiert etwas vor oder hinter dem Fenster. Räume verschwinden, haben andere Dimensionen. Subjekt und Objekt können vertauscht werden, Blick des Fremden …

Brüche, verschiedene Ebenen im Text, das verwirrt die Leserin immer wieder. Wo hört der Traum auf – hört er überhaupt auf? Der Leser verliert Olga im Laufe der Geschichte.

Schlussfrage: Was wünschen Sie der Literatur von Duvanel?

P.B.: Man soll sich auf die Texte von Duvanel einlassen, einer Welt der versehrten Figuren.

S.M.: Diese Texte sollen immer wieder erscheinen, auch als Einzeltext. Ich hoffe, dass die Auseinandersetzung mit dem Werk mit der Veröffentlichung der Gesamtausgabe erst richtig anfängt. Die Texte brauchen viel Zeit, man sollte sie einzeln lesen.

F.K.: Man könnte sie als Kassiber brauchen, die immer im Umlauf sein sollten. Sie sollten unbedingt zur Schullektüre gemacht werden.