Li Mollet setzte in der Textwerkstatt Skriptor fünf Kolleg*innen unveröffentlichte Lyrik zur Diskussion vor. Nicht alle waren sich in der Wertung der Texte einig. Teilweise flogen sogar richtig die Fetzen.

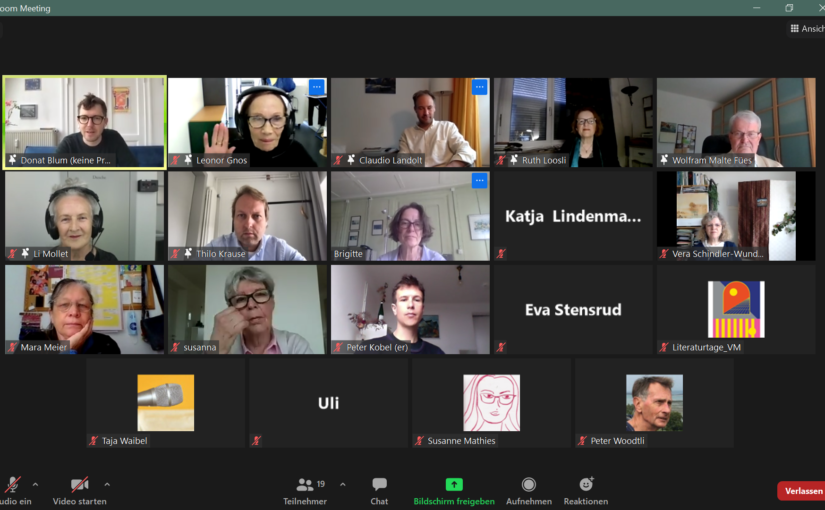

Donat Blum moderierte den Anlass als eine Runde von «Kolleg*innen» und eben nicht «Kritiker*innen» an. Vielleicht begründet das, warum bei der Auseinandersetzung mit Li Mollets unveröffentlichter Lyrik nicht immer ein sachlicher Ton gewählt wurde. Als Expert*innen äusserten sich fünf Lyrik-Schaffende kritisch zu 15 Siebenzeilern aus einem geplanten Werk, die Mollet zunächst einmal vorlas. Dass die Veranstaltung per Zoom stattfand, war dabei ein Vorteil. Die Gesichter der Zuhörenden waren gut sichtbar und als Teilnehmerin reizte es, die Reaktionen zu deuten. Ob ein Lächeln hie und da späteres Lob am Text schon verraten würde? Oder ob es auch Stirnrunzeln, einen desinteressierten Blick in die Kamera geben würde?

Das Lächeln täuschte bei den meisten nicht. So teilte nach der Lesung Ruth Loosli als erste ihren durchwegs positiven Eindruck mit den anderen. Die Seeländerin verstand Mollets Entwurf als anregender Lückentext. Sie sprach von Wurzeln, die die Texte für sie schlagen würden und der sich dadurch aufsprengenden Oberfläche. Für sie gehe es in den Texten um Existenzfragen und den menschlichen Spieltrieb. Wer sich über den seinerseits lyrisch ausformulierten Texteindruck freute, wurde von Thilo Krause aus der wohlwollenden Atmosphäre jäh herausgerissen.

Der hatte nicht gelächelt beim Zuhören. Er machte von Anfang an klar, dass ihm die Texte nicht gefallen. Mollets Lyrik misslinge der Versuch, über das Anekdotische hinauszukommen. Das lyrische Du, das in allen Texten vorkommt, breche mit Allgemeinplätzen in die Szenen hinein und zerstöre jegliches Potenzial, sich in den Texten zu orientieren. Krause forderte: Mehr Ich, weniger Du. Das Du interessiere nicht.

Nicht nur den unbeteiligten Zuschauer*innen war dieser Stimmungswechsel wohl etwas zu heftig, auch die Moderation schaltete sich hier kurz ein und presste Krause dann doch noch ein gutes Votum heraus: Einige Sätze seien ganz schön. Und zwar diejenigen, die nichts wollen würden. Germanist und Lyriker Wolfram Malte Fues übernahm in der Diskussion – wohl eher unverhofft – die Rolle des Gegenspielers von Krause. In einer Detailanalyse nahm er einen Siebenzeiler Mollets auseinander und zeigte dabei die Vielschichtigkeit ihrer Sprache. Er machte deutlich: Sie will nicht nur, sie kann. Mit der Arbeit am Text ging es gefühlt endlich zur Sache.

Endlich wurde in dieser Textwerkstatt über knifflige Details gesprochen. Dass es dabei um einen Pilz und dessen Aussehen gehen würde, hätten sich die Zuschauenden wohl aber nicht gedacht. Ob Morchel oder Lorchel mit braunem oder beigem Hut bis zum Vorwurf – auch hier von Krause – dass Mollet den Pilz doch sicher verwechselt oder ahnungslos beschrieben habe, kurzum: die Diskussion wurde absurd. Mollet, die sich das Ganze ungefragt anhören musste, konnte nur darüber lachen.

Überhaupt fand wenig Dialog und Arbeit an den Texten statt. Die Veranstaltung drohte besonders zu Beginn eher in einen Austausch von persönlichen Leseeindrücken abzusinken. Die waren durchaus spannend, aber ganz ungelegen kamen die bissigen Kommentare von Krause deshalb doch nicht. Immerhin regte er an – und auf.

Er werde bewusst polemisch, gab er vorweg, als er auf die Wahl der Lyrikform in Siebenzeilern einging. Das diene doch höchstens der Coolness. Die Sätze seien absolut beliebig, ausserdem fokussiere Mollet viel zu stark auf das tell und ignoriere damit den Leitsatz show, don’t tell. Leonor Gnos liess sich davon nicht provozieren und lobte die Sprunghaftigkeit der Texte. Musikredaktor und Lyriker Claudio Landolt ging zwar zunächst mit Krause mit und gab zu, dass er sich nach der ersten Lektüre verloren gefühlt habe. Auf den zweiten Blick habe er sich aber verliebt. Es sei ein «technoider Text mit Herz», der von wunderschönen Nebensächlichkeiten mit zärtlicher Grausamkeit erzähle.

Fues blieb nicht so ruhig. Er feuerte kräftig zurück und meinte nur: «Wenn wir schon polemisch sein wollen, dann richtig.» Die Idee des show, don’t tell sei doch völlig veraltet. Literatur ziele auf einen Diskurs ab, sie solle die «Verhältnisse zum tanzen bringen» und nicht Dinge unmissverständlich beschreiben. Dazu habe man schliesslich die Wissenschaft.

Am Ende der Veranstaltung brachte sich dann auch noch das Publikum ein und Mollet erhielt das letzte Wort. Ihre Zurückhaltung während der gesamten Diskussion war teilweise fast nicht auszuhalten. Mehr Redezeit von ihr wäre wünschenswert gewesen. Fast schon bereute es die Zuschauerin, dass sie Krause nicht in gleichem Ton begegnet war. Ihre selbstbewusste Zurückhaltung aber passte zu den vorgelegten Texten: Die brauchen Zeit, schaffen intime Denkräume und lassen bei aller Ernsthaftigkeit und politischer Sprungkraft immer auch ein Lächeln zu.

Was Mollet nun konkret von dieser Diskussion mitnehmen soll, das blieb für die Zuschauenden zusammenfassend unklar. Eins lässt sich jedoch sagen: Über diese Lyrik lässt sich streiten.