– Ô, dis-le, Éric, dis-le ! Odile Cornuz est une écrivaine hors pair ! Et c’est sur un flanc follement ensoleillé de l’Aar que tu as rencontré cette Neuchâteloise joviale, aux lunettes colorées et aux textes pétillants !

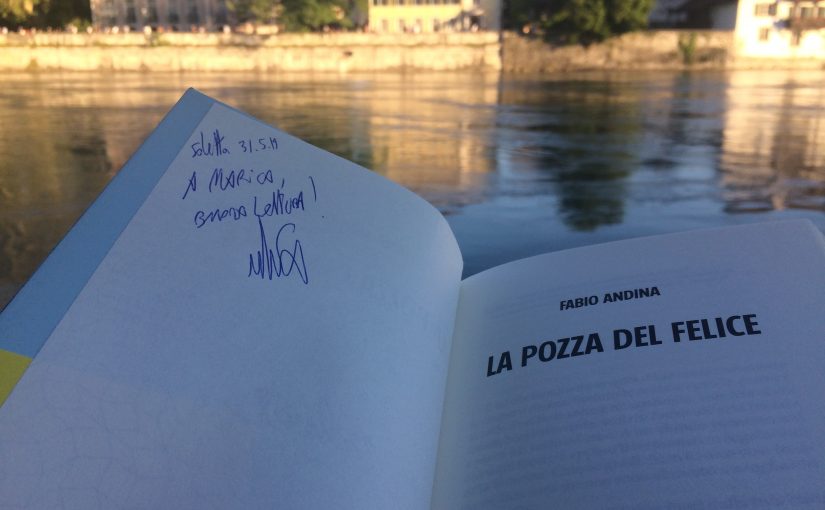

– Oui, je le dis, mon gros Platon ! Et c’était même le vendredi 31 mai 2019, aux Journées littéraires de Soleure.

– Mais qui est Odile ? Est-elle Conuz ? (sans vouloir écoRner son nom)

– Oui, la Grande Odadile est sans doute Cornuz dans tout le monde littéraire suisse romand. C’est un nom qui revient, encore et encore, avec des sourires heureux sur toutes les lèvres, un nom qui mériterait cependant d’être davantage Conuz encore ! Ayant fait ses débuts à la radio, puis dans le monde du théâtre, elle est notamment l’autrice de plusieurs pièces, romans, proses poétiques, œuvres collectives. Elle se prête aussi volontiers aux lectures publiques, aux jukebox littéraires faisant intervenir les lecteur-trice-s, ou encore aux bals littéraires, mêlant textes et chansons dansantes. En solo, elle a entre autres écrit Biseaux (2009), qui est selon ses mots « un patchwork de discours qui nous constituent et nous parasitent », comme le font notamment les « utopies ».

– Oh oui, ces jolis textes qu’elle a également mis en paroles et en musique avec l’artiste Maurizio Peretti, à la demande de celui-ci ?

– Exactement, sous le nom Biseaux reloaded, dont des extraits sont disponibles sur la toile. Et l’effet est en effet surprenant ! Mélange de répliques quotidiennes, monotones ou empressées, ralenties ou apaisantes, toujours prononcées avec sublime par la voix mélodieuse d’Odile Cornuz, dansant avec les sons décalés, électroniques ou naturels, d’un Maurizio Peretti étrangement hypnotisant. Un artiste qui occupera toujours une place particulière dans le cœur enchanté d’Odile.

– Mais ce n’est pas tout ?

– Non, point guère ! Odile Cornuz est également l’autrice de Pourquoi veux-tu que ça rime ? (2014) et surtout de Ma ralentie (2018), le livre que nous avons croqué d’une croque !

– Sacrée croquette, va ! On l’a bien Croc’Odilé ce bouquin ! Cette « prose poétique », même, selon ses mots !

– Et selon les nôtres ! Eh alors, si j’ai parlé de Biseaux reloaded, c’est bien parce que, dans Ma ralentie, j’ai à nouveau ressenti cette charmante incompréhension. Odile Cornuz prend la structure traditionnelle, la déconstruit puis, quand nous croyons que nous allons nous y perdre, la reconstruit autrement et nous permet de nous y retrouver facilement. Elle prend l’ordre, en fait du chaos et restructure le tout dans un ordre nouveau, très accessible, très plaisant pour les papilles visuelles, qui pépitent et crépitent de plaisir ! Elle travaille la langue au corps, la modèle comme de l’argile.

– Oui, enfin, ça c’était avant ?

– Ne casse pas toute la magie, mon Platounet. C’est vrai, c’est vrai. C’était avant de la rencontrer. C’était comme ça que nous l’avions lue. Mais en la rencontrant, elle nous a apporté un éclairage nouveau !

– Lequel ?

– Tu ne l’as donc pas écoutée ?! Comme elle l’explique à la fin de Ma ralentie, celle-ci s’inspire, transgresse, développe, réadapte un poème d’Henri Michaux au nom proche, « La ralentie », poème qui « nourrit » l’écrivaine « depuis longtemps ». Et voilà toute la subtilité, que le bouquin tient secrète : ce long poème de Michaux, elle l’avait découpé, faisant de chaque vers un « intertitre ». Et en dessous de chacun de ces « intertitres », elle avait développé sa propre perception de la chose, son univers de pensées ramifié à partir d’un seul vers ; et ce, sur un paragraphe entier, parfois court, parfois plus long. Aussi Ma ralentie répond-il, paragraphe après paragraphe, à chacun des vers de Michaux, dans un écho joliment déformé par la plume d’Odile Cornuz. Seulement, pour des raisons de droits d’auteur, voilà qu’Odile a dû retirer de sa prose poétique les vers de son âme amie Henri. Et le chaos que nous avions perçu initialement n’était pas réellement un chaos : Odile ne faisait que répondre à Henri, les répliques de celui-ci ayant par la suite été supprimées, formant un chaos aussi involontaire qu’imprévu ! Ou, pour la citer : cette suppression des vers « intertitres introduit une sorte d’énigme qui n’était pas censée être là ! »

– Mais chaos tout de même ? Si je me souviens bien, Odile nous avait dit se retrouver dans notre lecture de la structure rendue chaotique, puis réordonnée, n’est-ce pas ?

– Oui, tout à fait ! Pour elle, il s’agit d’un rythme, s’accélérant, plantant les freins, ralentissant, puis s’emballant à nouveau comme un fringant poulain ! Un rythme auquel nous nous étions attachés dans Biseaux et sa version reloaded, et que nous avons retrouvé avec ô, dis-le ! combien de joie ! dans Ma ralentie.

– C’est marrant, Éric, mais depuis tout à l’heure tu me tutoies, n’est-ce pas ?

– Oui, mais toi aussi.

– Eh bien, n’est-ce pas là le petit bonbon orange et rose qui explose en bouche, la saveur toute particulière de Ma ralentie ?

– J’en ai l’impression. La deuxième personne du singulier qui se répète inlassablement, anaphores de château fort, « Tu », « Tu », « Tu », « toi » et « Tu » éclate en une multitude absolument déconcertante, rassurante, englobante, n’excluant personne. « Tu », c’est l’autrice. « Tu », c’est la narratrice. « Tu », c’est le lecteur, et puis la lectrice. « Tu », c’est le céréalier du coin. « Tu », surtout, c’est le « double fantasmé » par le « Je », la béquille rassurante qui s’occupe du « Je » lorsque celui-ci a besoin de souffler un peu. Le « Tu » est orange, le « Tu » est rose ; il est coloré et ça nous plaît ! Et puis le « Tu », pour Odile Cornuz, c’est une manière d’inclure constamment son lectorat actif – auquel elle croit –, une manière de l’impliquer et de le faire réfléchir avant tout, une façon de « n’écrire un livre qu’avec des questions ». Finalement un peu comme toi, avec ta maïeutique, n’est-ce pas Platon ?

– Puis-je répondre autrement que par une question ?

– Tu es minimaliste, Platon. Et justement, si Odile aime écrire abondamment, selon l’une de ses confidences, elle réduit ensuite systématiquement. Elle élague tout ce qui est de trop. Elle élague beaucoup. Pour elle, « écrire, c’est rendre réel ce qu’on a ressenti » ; puis « retravailler l’écriture vers le moins », vers « l’acéré, le pointu » ; faire du « sombre ou non, mais tranchant ». L’écriture a pour elle quelque chose de « très artisanal », peut-être à l’instar d’un Edgar Allan Poe. Et elle insiste : « le travail le plus laborieux est sans doute la réécriture ; il faut du temps ».

– La rythmicité, le temps. Radio et théâtre ?

– Tu pourrais tout de même faire l’effort de formuler tes phrases en entier ! Soigne ton plat ton, Platon ! C’est évident ; Odile Cornuz fait le grand écart en posant un pied dans le monde du théâtre, l’autre dans celui de la radio. Et ce, tout en plaçant ses mains de façon stable dans le monde littéraire ! Pour elle, le rythme se construit donc également en disant le texte, en le faisant vivre par l’oralité ou en le jouant. En le répétant à voix haute, c’est ainsi qu’on l’écrit mieux. Et le « Tu », c’est aussi « une forme d’adresse, une voix, une prise de parole » héritée de la radio et du théâtre, Odile ondulant entre les genres, à travers les arts et les sens.

– Ne finirions-nous pas ce bref exposé par un retour sur l’helvétisme présent dans Ma ralentie, ce qui nous permettrait du même coup de revenir au cadre général de Soleure ?

– Très bonne idée, mon cher Platon. Sous sa plume pleine de poésie, de bruit de flux et de reflux de coquillage, de renard et de trèfles à quatre feuilles, Odile nous raconte des choses peu plaisantes et nous ferait manger à peu près n’importe quoi avec plaisir ! Car elle parle aussi, avant tout, de la fatigue du quotidien, de la peur d’ignorer des choses supposées connues, de la honte qui en découle, du temps qui manque, et j’en passe ! Elle cristallise toutes ces notions négatives et leur donne la forme d’insectes, d’arachnides, de myriapodes. Et ces petites bêtes, c’est pour elle « l’empêchement de la méditation ». Car Odile nous a avoué être « plus félin que martinet », c’est-à-dire, plutôt que d’être en permanence active et surexcitée, vouloir au contraire « vivre des moments posés, avec l’esprit libre, pour avoir de la détente ». Et la « détente », a-t-elle ajouté, est autant à prendre dans le sens de « détente » du félin, impulsion la permettant d’être prête à rebondir, que dans le sens de moment de quiétude, de « calme ». C’est sa « métaphysique », son « côté animal ». Rectifions donc notre titre : Odile ne nous croque pas tel un crocodile ; elle nous détend et nous offre à rebondir, à l’instar d’un félin. Féline Odile.

– Mais le lien avec la Suisse et Soleure ?

– J’y viens ! La ralentie d’Odile Cornuz, c’est une certaine forme de passivité contenant de l’action, un peu comme un joli yin noir contenant une pointe de yang blanc. Laisser faire le monde et les choses comme elles doivent advenir. Mais « choisir l’inaction… ou l’action ». Pour elle, nous sommes toujours « en état de choisir », d’où une certaine action tout de même. En fin de compte, une pensée très proche de celle d’Épictète, qu’Odile ne lit pourtant pas. Et là peut-être réside une caractéristique un tant soit peu helvétique, s’il en est : une forme d’inaction, de passivité face aux choses – là où nos voisins français, tant aimés, s’embraseraient peut-être parfois, tels des martinets. Passivité, mais avec une pointe d’action tout de même, une liberté démocratique si propre à la Suisse. Et l’autrice neuchâteloise ne s’en cache pas : se détacher totalement d’un contexte lui semble impossible. Dans un monde littéraire francophone centré sur Paris, et un contexte romand minoritaire, dur de ne pas être marquée par son cadre helvétique ! Aussi essaie-t-elle de ne jamais gommer ses helvétismes, et notamment son ouverture aux autres langues. Mischungsalat typiquement suisse, avec ses quatre langues nationales version quatre saisons, que nous avons dégustées en pourléchant nos félines babines, dans une ville de Soleure aussi ensoleillée qu’ouverte au multiculturalisme, si propre à la Suisse !

Éric Bonvin

À croquer sans plus tarder : Odile Cornuz, ma ralentie, Genève, éditions d’autre part, 2018, 154 pages, 25 CHF.