Am Freitagabend zur «Prime Time» ist es endlich so weit: Ferdinand von Schirach, der deutsche Superstar der Literaturszene, betritt die Bühne des Landhaussaals, der bis auf den letzten Platz gefüllt ist und wird mit tosendem Applaus empfangen.

Seine ersten Worte gelten jedoch nicht seinem neuen Buch, sondern den jugendlichen Helferinnen und Helfern. Sie erfüllten Schirach mit der Hoffnung, dass die Literatur doch noch nicht verloren sei.

Mit einem kurzen humorvollen Exkurs über Ernährungsratgeber versucht Schirach, die Stimmung zu Beginn etwas aufzulockern, nur um für den Rest des Abends über scheinbar ernsthaftere Themen zu sinnieren. Dabei ist er immerzu versucht, den Draht zum Publikum nicht zu verlieren, was ihm mit der einen oder anderen Anekdote hörbar gelingt. Auch sonst scheint ihm seine Verbindung – das «heilige Band» zu seinen Leserinnen und Lesern, wie er es nennt – betont wichtig zu sein. Sowohl Menschen, die lesen, als auch solche die schreiben, seien nicht ganz eins mit der Welt.

Dass der Abend, durch den Schirach sehr professionell führt, noch durch ein Gespräch hätte angereichert werden sollen, gerät im Angesicht von Schirachs persönlicher Inszenierung weitgehend in den Hintergrund. Da nützt es auch nichts, dass sein Gesprächspartner Philipp Theisohn auf seine gekonnt professionelle und charmante Art versuchte, Schirach ein paar originellere Antworten zu entlocken. Es blieb trotz aller Mühen beim Versuch.

Ferdinand von Schirach, der in den vergangen Jahren mit seiner Trilogie über Verbrechen und die Justiz grosse Erfolge feierte, ist in Solothurn, um über sein neues Buch Kaffee und Zigaretten zu sprechen. Nicht für einen Ernährungsratgeber, aber für seine persönlichen Zutaten eines erfolgreichen Schreibprozesses steht der Titel. Kaffee trinken sei in Ordnung, aber mit dem Rauchen werde es immer schwieriger. Und schon ist man mitten im Thema des Abends. Es geht um die grossen Erkenntnisfragen, um die Suche nach der Wahrheit und die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Dass dann genau dort, wo die Schwedenkrimis spielen, am wenigsten Verbrechen verübt würden, ist nur ein Beispiel Schirachs dafür, dass die Wirklichkeit und die wahrgenommene Wahrheit zwei unterschiedliche paar Schuhe sind. Für seinen Seelenfrieden hoffen wir, es sind keine Turnschuhe oder gar «Ugly Sneakers», deren Träger, ebenso wie Jogginghosenträger, er nämlich ordentlich kritisierte. Ebenfalls zu hoffen bleibt, dass die Jungen die Literatur auch in dem Schuhwerk retten dürfen, in dem sie sich am wohlsten fühlen. Dass sein Modegeschmack – ganz im Sinne seiner eigenen These – wohl einfach seine ganz subjektiv gefärbte Perspektive auf die Wirklichkeit ist, scheint er dabei selbst zu vergessen.

Um auf die Thematik des Rauchens zurückzukommen: Sie bietet Schirach Anlass für die Diagnose einer immer eingeschränkteren Welt, überreguliert durch zahlreiche Ge- und Verbote. Und schon landen wir bei einem weiteren Lieblingsthema Schirachs, der Menschenwürde. In einer überregulierten Gesellschaft sehe er die Würde des Menschen akut gefährdet, beispielsweise wenn man «wie ein Schaf durch die leeren Abschrankungen vor der Kasse am Flughafen durchlaufen muss».

Als der Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer, der Schirach seine modischen Verurteilungen verzeihen konnte, nach der Pause nochmals seine Plätze einnimmt, bin ich wohl nicht die Einzige, die auf den apellativen Charakter seines Vortrags unter dem harmlosen Titel Warum ich schreibe mit Überraschung reagiert. Nachdem man das Vorgetragene lange einzuordnen versucht hat, wird endlich klar, um was es geht: Auf der Bühne steht gerade ein deutscher Schriftsteller, der seinem schweizer Publikum die Idee einer Europäischen Verfassung anpreist. Dieser unerwartete Abschluss eines denkwürdigen Abends hatte nicht mehr viel mit einer klassischen Lesung zu tun und wie Ferdinand von Schirach selbst bemerkte, «wird alles radikal Neue erstmals auf geteilte Meinungen stossen».

So muss dann auch das Fazit über seine Lesung ausfallen: Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn man etwas mitgenommen hat, dann wohl den Aufruf «zum Aushalten eines friedlichen Dissens».

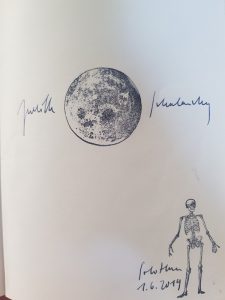

Was sie noch über ihr Buch zu sagen habe? Sie zeigt die schwarzen Seiten, welche die Verzeichnisse einteilen. Auf den Seiten sind schiefergraue Skizzen abgebildet, welche jeweils für das folgende Verzeichnis stehen. Und sie erzählt schmunzelnd, dass man normalerweise erst sterben müsse, um eine Fadenbindung zu erhalten. Doch sie habe dies für ihr Buch beim Suhrkamp-Verlag durchgesetzt.

Was sie noch über ihr Buch zu sagen habe? Sie zeigt die schwarzen Seiten, welche die Verzeichnisse einteilen. Auf den Seiten sind schiefergraue Skizzen abgebildet, welche jeweils für das folgende Verzeichnis stehen. Und sie erzählt schmunzelnd, dass man normalerweise erst sterben müsse, um eine Fadenbindung zu erhalten. Doch sie habe dies für ihr Buch beim Suhrkamp-Verlag durchgesetzt.