Nachdem Milena Moser am Freitagmittag im SRF Tagesgespräch bereits über ihre neue Heimat und den Vergleich zur Schweiz gesprochen hatte, durften Michelle Holz und Laura Barberio am Nachmittag ein sehr persönliches Gespräch mit der Autorin führen. Sie besucht die Schweiz mittlerweile nur noch zwei Mal pro Jahr und arbeitet den Rest ihrer Zeit in Santa Fe an ihrem neuen Buch. Ein Zwiegespräch zweier Kulturen soll es werden und wird bei ihrem neuen Verlag Kein & Aber erscheinen. Mit uns sprach sie aber auch über die Entstehung von Land der Söhne.

Sie sind ja momentan hier zu Besuch in der Schweiz, wo Ihre Familie und ihre Kinder nach wie vor leben. Sind sie hier im Land Ihrer Söhne?

Lacht Der ist gut, den hab ich noch nie gehört. Es ist noch lustig: Meine Kinder lesen eigentlich meine Bücher nicht unbedingt, aber als ich Land der Söhne angekündigt hatte, hat mein jüngerer Sohn seinen Bruder angerufen und gesagt: „Lino, hast du gesehen, wie das Buch heisst? Land der Söhne?“ Aber sie haben dann schnell gemerkt, dass es nicht autobiografisch ist.

Sie sprechen immer wieder vom Gefühl der Freiheit, das Sie in der Schweiz immer vermisst haben und nun in Santa Fe gefunden haben. Die Freiheit spielte für Sie beim Schreiben von „Land der Söhne“ eine wichtige Rolle und hat als Thema auch Eingang in den Text selber gefunden. Was bedeutet Freiheit für Sie persönlich?

Für mich privat heisst Freiheit einfach, dass ich mich selber sein kann. Wie auch immer das aussehen mag. In meinem Fall ist das nichts Spektakuläres, aber ich empfinde das in der Schweiz nicht so. In der Schweiz empfinde ich mich als jemand, der ständig irgendwo anstösst und aneckt. Vielleicht auch zu unrecht, aber das ist einfach mein Lebensgefühl. Im politischen Sinne ist die Freiheit in Amerika natürlich auch nicht unproblematisch, aber da hab ich eine Sondersituation als Schweizerin. Mir kann nicht so viel passieren: Wenn ich ausgeschafft werde, komme ich zurück in dieses wunderschöne, sichere Land. Deshalb stehe ich nicht so unter Druck wie andere meiner Freunde.

Die Geschichte von Luigi beginnt in den 1940er Jahren, als er als kleiner Junge aus dem Tessin in die USA kam. Aus welchem Grund haben Sie sich genau für diesen Ausgangspunkt entschieden?

Es gibt ein Vorbild für die Schule im Buch, die Los Alamos Ranch School for Boys. Diese war von 1917 bis 1943 geöffnet und wurde dann verdrängt vom Manhattan Project, das dann die Räumlichkeiten übernommen hat. Viele ehemalige Schüler dieser Schule haben über die Missbräuche des Schulleiters gesprochen, aber ich wollte das ganz klar fiktionalisieren. Wenn man diesen Hintergrund kennt, kann man die Verbindung zu dieser Schule vielleicht erahnen, aber er ist bestimmt nicht offensichtlich. Aus diesem Grund habe ich die Geschichte auch geografisch von Los Alamos nach Española versetzt. Ich habe auch zeitlich eine Verschiebung unternommen. Indem ich den Beginn der Geschichte in die 40er Jahre legte, konnte ich außerdem auch noch die Jetztzeit integrieren, ohne eine zusätzliche Generation berücksichtigen zu müssen.

Im Tagesgespräch haben Sie bereits erwähnt, dass Luigi, die erste Figur war, die für Sie feststand. Wie hatten Sie die Idee für Luigi und die anderen Charaktere?

Ich war in Santa Fe und wartete darauf, dass sich mir meine Geschichte aufdrängt. In dieser Zeit wurde ich von unterschiedlichen Seiten immer auf Los Alamos angesprochen. Das Thema verfolgte mich fast schon. Dann stiess ich auch noch auf eine Fernsehserie über das Manhattan Project. Da ich auch ein bisschen an solche Zeichen glaube, habe ich mich schliesslich dazu entschieden, diesen Ort einmal zu besuchen. Im Ortsmuseum hatte es dann eine kleine Nische mit Fotos von dem Gebäude und den Kindern und den Pferden, die davor standen. In der Bildbeschreibung hiess es, dass die Schule gegründet wurde, um den verweichlichten amerikanischen Mann von dem übermächtigen Einfluss seiner Mutter zu befreien und ihn in einer frauenlosen Gesellschaft aufwachsen zu lassen. Als ich das gelesen habe, hatte ich so etwas wie einen elektrischen Schlag und ich sah sofort das Bild dieses Jungen mit seiner Mutter im Zug, die ihn in die Schule bringt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass dieser Junge Luigi ist. Es war wie ein Film und plötzlich hörte ich, dass die Italienisch miteinander reden. Sind die aus dem Tessin? Ich habe null Bezug zum Tessin und trotzdem sprachen die Italienisch. Trotz mehreren Versuchen, diese Figuren zu Deutschschweizern zu machen, gelang es mir nicht. Nachdem ich mich lange bei Luigi aufgehalten hatte, kam sein Sohn dazu und anschliessend irgendwann Sofia. Entlang der Generationen.

Sie sagen, dass im Verlaufe der Zeit immer mehr Figuren hinzugekommen sind. Wie wird aus diesen einzelnen Charakteren eine zusammenhängende Geschichte?

Ich widme mein Schreiben immer dem, der gerade am lautesten ist in meinem Kopf und so entsteht eine total chaotische erste Fassung. In einer Version war die Geschichte auch einmal zeitlich linear strukturiert, indem ein Jahrzehnt nach dem anderen beschrieben wurde. Natürlich wäre das leserfreundlicher gewesen, aber ich dachte, ich muss die Geschichte auf gut Schweizerisch «zöpfeln».

Sie sagen, diese neugewonnene Freiheit sei für Ihren Schreibprozess sehr wichtig gewesen. Was hat sie in der Schweiz denn an diesem grenzenlosen Schreiben gehindert?

Meine Kreativität hat sich einfach den Platz genommen, der noch frei war. Aber ich spürte, dass da noch mehr war, was einfach keinen Platz hatte, weil ich mich ständig verzettelt habe. Neben Kolumne, Radio und Theater blieb das Schreiben an sich «sehr dünn ausgewallt». Nachdem ich das alles aufgegeben hatte, kam das Schreiben mit einer Wucht zurück. Für mich ein sehr schönes Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Vorher hatte ich noch nie ein Buch geschrieben, das von mehreren Generationen handelte oder das nicht in der Jetztzeit spielt. Nicht das ich das nicht wollte, aber das wäre mir gar nie in den Sinn gekommen, weil ich die innere Freiheit dazu nicht hatte. Wer weiss, vielleicht schreibe ich als nächstes einen Fantasyroman. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist alles möglich, wohingegen ich mich vorher in einem festgesteckten Rahmen bewegte. Auch dass es praktisch keine Frauenfiguren gibt, ist völlig neu für mich und ist mir zuerst aber gar nicht aufgefallen.

Lesen Sie überhaupt noch Schweizer Literatur?

Ich lese natürlich vor allem auf Englisch und habe deshalb auch nicht so viel Ahnung davon, was momentan im Literaturbetrieb in der Schweiz so los ist, aber so richtig drin war ich eigentlich sowieso nie. Schon meine ersten Bücher habe ich in Eigenverlag veröffentlicht und so war ich nie wirklich in der „Literaturszene“. Ich hatte immer das Gefühl, meinen eigenen Spielplatz zu haben. Meine ersten Bücher hatten dann auch fürchterlich schlechte Kritiken, aber irgendwie ging es dann trotzdem. Ich seh mich dennoch immer irgendwie als aussen.

Sie sagen ja, dass es zu Ihnen gehört, dass Sie schon immer Geschichten im Kopf hatten, die Sie dann aufschreiben. Wann haben Sie eigentlich damit angefangen, Geschichten zu schreiben?

Ich wuchs in einem Schriftstellerhaushalt auf, daher war es für mich nicht so besonders. Meine Mutter erzählt gerne, dass ich als Dreijährige vor mich hin gekritzelt hätte und sie mich gefragt hätte, was ich da mache. Ich antwortete: Ich schreibe ein Buch. Ein Buch über eine Preiselbeere. Ich hatte noch alte Kinderbücher meiner Mutter, zum Beispiel Die braven und die schlimmen Beeren von Ida Bohatta. Das sind so kitschige Zeichnungen von so kleinen Mädchen, die dann so riesige Röckchen haben und das hat mir gefallen. Schon ganz früh war dann für mich absolut klar, dass das Schreiben vom Lesen kommt. Ich bin eine süchtige Leserin und habe schon früh gemerkt, dass ich auch selber eine Geschichte erzählen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass zum Beispiel noch ein zweiter Band auf das Lieblingsbuch folgt. Man kann ihn einfach selber schreiben. Als Kind habe ich dann alle meine Lieblingsbücher um- und nachgeschrieben. Mit 20 habe ich dann angefangen, längere Geschichten zu schreiben. Nach sechs Jahren erfolgloser Suche nach einem Verleger war dann mein erstes veröffentlichtes Buch Gebrochene Herzen auch bereits das vierte Manuskript. Unterdessen kann ich die ersten drei auch nicht mehr auffinden, da ich auch so oft umgezogen bin.

Was ist momentan ihr Lieblingsbuch?

Ich habe zwei absolute Lieblingsbücher. Nein, drei, die ich immer wieder lese, aber nicht aus dem neuen Programm. Das eine ist Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf, das eine ist Fremde Signale von Katharina Faber. Und dann lese ich immer wieder gern Mein Name ist Eugen von Klaus Schädelin. Das ist eigentlich ein Kinderbuch aus den 50er Jahren und widerlegt alles, was man der Schweizer Literatur so vorwirft. Es ist so schwer, so behäbig, es hat keinen Humor. Es ist eines der anarchischsten Kinderbücher, die es überhaupt gibt. Das ist super. Und das sind die drei Bücher, die ich immer wieder lese und die mehr sind als „nur Literatur“. Es ist fast so ein moralisches, spirituelles – das ist ein grosses Wort – aber ein tröstliches Gerüst, an dem ich mich festhalte.

Können sie auch Bücher mehrmals hintereinander lesen?

Ja, wenn ich sie wirklich liebe. Manchmal hat man doch sowas wie ein Gefühl, dass das Buch für einen selbst geschrieben wurde. Was ich auch wahnsinnig gerne lese, sind die Tagebücher von Max Frisch. Ich kann von Max Frisch nicht weiter entfernt sein, aber ich fühle mich ihm in seinen Reflexionen über das Schreiben total verbunden. Und denke oft: ja, genau. Ich habe das auch oft in meinen Kursen verwendet, um den Lernenden beizubringen: Hört mal, jeder hat seins, sogar Max Frisch hatte ein Tagebuch auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Aber Sie hatten nie Zweifel, dass die Kreativität mal nicht mehr da ist?

Doch, aber die Geschichten versiegen nicht. Natürlich habe ich immer Zweifel, ob ich die Geschichte so erzählen kann, wie sie erzählt werden will oder muss oder ob ich der Geschichte gerecht werde. Das sind immer wieder Zweifel, vor allem während ich im Prozess noch drin bin. Irgendwann kommt der Punkt, an dem ich merke, „okay, das ist es“. Take it or leave it, aber während der Arbeit – klar, da zweifelt man dauernd. Das gehört dazu.

Aber das hatten sie auch gesagt, dass Sie am Ende einen anderen Luigi hatten, als sie vorher im Kopf hatten.

Ich habe einfach Luigi als Kind kennen gelernt und ihn begleitet. Ich habe mitgefühlt, als er von einem Schulleiter missbraucht wurde und dann habe ich auch gesehen, wie er alle Hilfsangebote ausschlägt. Als mir dann klar wurde, dass er selbst seinen Sohn missbraucht, hat mir das wirklich mein Herz gebrochen. Das war völlig klar, die Geschichte muss so sein – die Geschichte kann nicht irgendwo anders durch -, aber das war wirklich schlimm für mich.

Aber Sie können das dann nicht für sich abändern?

Nein, eben das geht dann nicht. Ich muss ja die Geschichte erzählen, welche da ist. Mir ist das schon klar, dass die aus meinem Kopf kommt. Dass das meine Geschichte ist. Aber es fühlt sich wirklich so an, als wäre die Geschichte eigentlich fertig. Sie zeigt sich mir Satz für Satz für Satz für Satz, und ich bin vielleicht 2 bis 3 Sätze hintendrein, aber ich sehe nicht das Ganze. Ich kann das nicht nach meinem Geschmack verändern.

Es ist so faszinierend, wie Sie von den Figuren sprechen, als wären sie Menschen, die mit uns am Tisch sitzen könnten. Wie kommen diese Geschichten zu Ihnen?

Mit dem Schreiben sind sie da und dann ist irgendwo auch so ein Luigi dabei. Dann kommt ein Gio und dann bin ich plötzlich in den 70er Jahren. Dann muss ich denken: Okay, dann breche ich hier ab und folge den Bildern in meinem Kopf. Ich habe eine Freundin, sie ist auch Schriftstellerin. Wir reden manchmal dann über die Figuren und dann sagt sie: „Die Verenice macht mir Sorgen“, und ich sage irgendwie, „ja, der Luigi mir auch“. Wenn uns jemand zuhören würde, würde er denken: Ihr habt ja einen traurigen Freundeskreis. Verkehrt ihr nur mit Neurotikern und Kriminellen? Aber nein, das sind unsere Figuren. Das ist eben so und es lässt sich schwer erklären.

Haben Sie jetzt keine Probleme auf deutsch zu schreiben, wenn sie die ganze Zeit im englischsprachigen Raum leben?

Nein, das ist für Deutschschweizer Autoren anders. Wir schreiben sowieso schon in einer fremden Sprache. Und ich glaube: Die Autoren, die wirklich so schreiben wie sie denken und reden – für die ist das sicher schwieriger.

Wäre es für Sie demnach keine Option, ein Buch auf Schweizerdeutsch zu schreiben?

Nein, das hat mich nie interessiert.

Gibt es Informationen zum nächsten Buch? Wir haben gehört, dass es das Cover schon geben soll.

Ja, nicht mehr. Ich hab in einer Nacht und Nebelaktion den Verlag gewechselt und das Buch erscheint jetzt nicht mehr bei Nagel & Kimche, sondern bei Kein und Aber. Der neue Verlag macht einen eigenen neuen Umschlag, aber es wird in dem Stil sein.

Verraten Sie uns, worum es in dem neuen Buch gehen wird?

Es wird um den Tod gehen. Es heisst „Die Toten haben das schönste Leben“. Das Buch handelt vom mexikanischen Totenbrauch „día de los muertos“. Die meisten kennen den Brauch von James Bond, einer der Filme hat in Mexiko City mit einem Umzug mit riesigen Skeletten begonnen. Die Kultur beruht auf der Vorstellung, dass – nicht wie im Christentum, wo man erst ein guter Mensch sein muss, um in den Himmel zu kommen – nach dem Tod alles möglich sei. Das ist ein sehr weltliches Paradies. Da wird auch gegessen und Tequila getrunken und man hat Sex mit diesen Skeletten. Also mir ist es sehr fremd, aber ich finde es einfach extrem tröstlich. Das Buch ist in gewisser Weise auch eine Kulturgeschichte, weniger ein Roman.

Unterstützt ihr Freund Victor Sie dabei und erklärt Ihnen den Brauch und was dahintersteckt?

Ja, er ist auch Mitautor. Wir geben das Buch zusammen raus.

Ist es das erste Mal, dass Sie ein Buch zusammen rausgeben?

Ja, ich schreibe es und ich interviewe ihn auf englisch. Dann schreib ich das auf und lese es ihm wieder vor. Das geht hin und her und ist natürlich auch eine Vertrauensfrage.

Es ist aber schön, dass ihr Partner auch Interesse dran hat. Denn es gibt ja bestimmt auch oft Partner, die mit all den Figuren und Geschichten nicht so viel anfangen können.

Ich hatte endlich mal Glück… Späte Liebe ist sehr schön. Ich hatte auch schon andere Beziehungen, in denen das ein Problem war. Ich habe eigentlich immer aus meiner Erfahrung heraus gesagt: Es kann nur einen Künstler in einer Beziehung geben. Victor ist Künstler und es geht prima. Ich glaube, es geht mehr um die Konstellation.

Schreibt er selber auch Bücher?

Nein, er ist bildender Künstler.

Sie haben ja den Verlag gewechselt und sie haben oft darüber gesprochen, dass sie die Freiheit als Inspiration sehen, als Schaffensquelle. Verlage haben immer einen gewissen Einfluss – können die Verlage einen vielleicht zurückhalten?

Ich darf einfach nichts über die Umstände des Verlagswechsel sagen. Aber Nagel & Kimche hat vor zwei oder drei Wochen eine Pressemitteilung herausgegeben. Den Rest kann man sich zusammen reimen, ohne das ich jetzt zu viel sage.

Wie viel wird auf Verlagsseite noch an einem Buch geändert, bis das fertige Manuskript vorliegt?

Das Lektorat ist sehr wichtig. Wie der Verlag heisst oder wo das Büro ist, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wer ist mein Lektor, meine Lektorin? Das ist etwas ganz Persönliches. Bei „Land der Söhne“ etwa hatte ich den Schluss noch nicht fix und habe ihn nach dem Gespräch mit dem Lektor nochmal umgeschrieben. Zunächst habe ich mich dagegen gewehrt, aber dann habe ich gemerkt, dass er vielleicht schon recht hat. Das kann manchmal weiter gehen und manchmal weniger weit. Aber letzten Endes habe ich natürlich da auch das letzte Wort. Bei „Land der Söhne“ gab es etwa den Einwand, es sei einfacher, wenn chronologisch erzählt würde. Aber ich wollte die Geschichte so erzählen. Beim Umschlag oder beim Titel ist die Vorstellung des Verlags freilich bestimmend.

Das Interview mit Milena Moser wurde von Michelle Holz und Laura Barberio geführt.

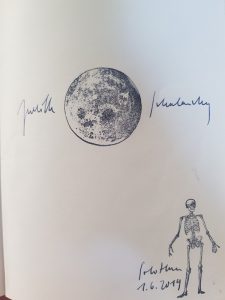

Was sie noch über ihr Buch zu sagen habe? Sie zeigt die schwarzen Seiten, welche die Verzeichnisse einteilen. Auf den Seiten sind schiefergraue Skizzen abgebildet, welche jeweils für das folgende Verzeichnis stehen. Und sie erzählt schmunzelnd, dass man normalerweise erst sterben müsse, um eine Fadenbindung zu erhalten. Doch sie habe dies für ihr Buch beim Suhrkamp-Verlag durchgesetzt.

Was sie noch über ihr Buch zu sagen habe? Sie zeigt die schwarzen Seiten, welche die Verzeichnisse einteilen. Auf den Seiten sind schiefergraue Skizzen abgebildet, welche jeweils für das folgende Verzeichnis stehen. Und sie erzählt schmunzelnd, dass man normalerweise erst sterben müsse, um eine Fadenbindung zu erhalten. Doch sie habe dies für ihr Buch beim Suhrkamp-Verlag durchgesetzt.