… und die Buchjahr-Redaktion im Café Solheure ist immer noch unter Strom. In der Tat: Es kommt noch so einiges….

Kategorie: Der Sonntag / Le dimanche

Von Stimme und Verstummen

Ton statt Bild – so beginnt Lukas Hartmanns Lesung im Solothurner Landhaussaal. Durch den Raum schallt der Dreissigerjahre-Gassenhauer Ein Lied geht um die Welt. Aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit dringt diese Musik zu den Ohren des Publikums vor. Es dauert ein Weilchen, bis Ruhe herrscht und alle der Stimme lauschen. Es ist dieselbe Stimme, die auch im Zentrum von Hartmanns neuem historischen Roman Der Sänger steht. Hartmann erzählt darin aus dem Leben des bekannten Tenors Joseph Schmidt.

Im Verlauf der Dreissigerjahre verblasste Schmidts Bekanntheit zunehmend, ins Zentrum wurde ein ganz anderer biographischer Fakt gerückt: Schmidt war Jude. Auf der Flucht vor den Nazis legte Schmidt eine Odyssee durch Europa zurück; 1942 gelangte er schliesslich als «illegaler Flüchtling» in die Schweiz. Die Schweiz stellte sich allerdings nicht als der erhoffte sichere Hafen heraus: Im Internierungslager Girenbad starb Schmidt, mangelhaft medizinisch untersucht und betreut, noch im selben Jahr an Herzversagen.

Hört man Hartmann beim Lesen zu, könnte man meinen, man lausche einem Hörbuch – so ruhig, so nachdrücklich, so ausdrucksstark liest der Autor. Nur selten und flüchtig stellt er dafür Blickkontakt zum Publikum her. Ruhig sitzt er da, bis auf seine Lippen bewegt er sich kaum. Nicht sein Körper, sondern vielmehr seine Stimme nimmt Raum ein. Im Gespräch mit Moderatorin Gabrielle Alioth wird klar: Hartmann ist voll und ganz auf das konzentriert, was er gerade tut. Mühelos entspinnt sich ein Gespräch zwischen den beiden: Hartmann gibt lebendig Auskunft und geht dabei besonders auf die Historizität seines Romans ein. «Soweit ich sie herausfinden konnte, stimmen die Fakten», hält er fest. Hartmann, der unter anderem auch Geschichte studiert hat, erzählt davon, wie sich sein Bild von der geschilderten Zeit im Laufe seiner Recherchen verändert habe. Es sei inzwischen «weniger schwarz-weiss», es sei «grauer». Berührt habe in zum Beispiel der Umstand, dass durchaus auch spontane Hilfe aus der Zivilbevölkerung gekommen sei; etwa indem man den Geflüchteten von den rationierten Lebensmitteln abgegeben habe. Dass es aber natürlich auch in der Schweiz überzeugte Antisemiten gab, dürfte selbst den Allerletzten mit der Lektüre von Hartmanns Roman klar geworden sein.

Alioth hat bereits zu Beginn auf die Relevanz des Buches für alle Schweizer*innen hingewiesen, werde hier für einmal das Augenmerk auf die Schweiz zu Beginn der Vierzigerjahre gelegt. Auch macht Hartmann den Bezug zur Gegenwart stark: «Ähnliche Konflikte, ähnliche Polarisierungen» würden immer wieder auftreten. Gegen Ende liest Hartmann die Szene vor, in der die zwischenzeitlich verloren gegangene Stimme Schmidts ein letztes Mal zu ihm zurückkehrt, um dann für immer zu verstummen. Dieser Schwanengesang gibt Schmidt in Hartmanns Roman seine Eigenmächtigkeit, seine Würde, wieder und fördert eine rührende Bescheidenheit zu Tage. Nach dem Applaus ertönt leise Una furtiva lagrima aus den Lautsprechern. Ein guter Moment, um kurz innezuhalten und über den Umgang mit geflüchteten Menschen im Hier und Jetzt nachzudenken.

Le parole in volo. Ein filmisches Portrait des Poeten Fabio Pusterla

Die Solothurner Literaturtage zeigen nicht nur geschriebene, sondern auch kinematographische Werke. So widmet der Regisseur Francesco Ferri dem Tessiner Poeten Fabio Pusterla und seinem Alltag den Dokumentarfilm „Libellula gentile: Fabio Pusterla, il lavoro del poeta“ (2018), eine Produktion von ventura film in Koproduktion mit RSI Radiotelevisione svizzera.

Le Giornate Letterarie di Soletta presentano non solo opere letterarie, ma anche opere cinematografiche. Il regista Francesco Ferri dedica a Fabio Pusterla, noto poeta ticinese, e alla sua quotidianità il documentario „Libellula gentile: Fabio Pusterla, il lavoro del poeta“ (2018) una produzione di ventura film in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera.

Dem Publikum präsentiert sich ein intimes 73 minütiges Portrait von Fabio Pusterlas kreativem poetischen Schaffensprozess. Er hat als Dichter, Übersetzer und Essayist bereits ein beeindruckendes und vielfach prämiertes Œuvre geschaffen. Mit einer Kamera und einem Live-Mikrophon ausgestattet folgt der Regisseur dem Poeten, dessen unverfälschter Alltagsroutine er sich behutsam und respektvoll annähert.

Per 73 minuti il pubblico assiste al lavoro del poeta e al processo creativo della parola. La figura poliedrica di Pusterla – come poeta, traduttore e critico letterario – ha creato molteplici produzioni letterarie, il cui valore è stato riconosciuto da numerosissimi premi. A dirigere la camera c’è solo il regista e un fonico per l’audio in presa diretta: è questa la modalità con cui la cinepresa si avvicina il più possibile alla quotidianità del poeta, immortalandone l’autenticità, senza però essere invasiva.

Die Dokumentation bietet dem Publikum aber nicht etwa eine Selbstdarstellung des Poeten selber – nein – sie begleitet seine Suche nach einem authentischen sprachlichen Ausdruck. Diese Sprache ist es, womit Fabio Pusterla seit Jahren eine tiefgründige und innige Beziehung zu seinen Lesern und Leserinnen zu schaffen vermag. Das Schreiben einer solchen Sprache sei eine grausame und unbarmherzige Kunst, welche ihm viel abverlangen würde – vielleicht zu viel. Wer diesen Weg einschlägt, so sagt Fabio Pusterla, muss bereit sein, sich vielen Prüfungen zu stellen.

Die Dokumentation bietet dem Publikum aber nicht etwa eine Selbstdarstellung des Poeten selber – nein – sie begleitet seine Suche nach einem authentischen sprachlichen Ausdruck. Diese Sprache ist es, womit Fabio Pusterla seit Jahren eine tiefgründige und innige Beziehung zu seinen Lesern und Leserinnen zu schaffen vermag. Das Schreiben einer solchen Sprache sei eine grausame und unbarmherzige Kunst, welche ihm viel abverlangen würde – vielleicht zu viel. Wer diesen Weg einschlägt, so sagt Fabio Pusterla, muss bereit sein, sich vielen Prüfungen zu stellen.

La cinepresa non restituisce la rappresentazione di un’immagine del poeta stesso, bensì documenta la sua ricerca per trovare un linguaggio autentico che gli permette, da anni, di instaurare un rapporto profondo e intimo con i lettori e le lettrici. Come dice Fabio Pusterla: „Il linguaggio artistico è crudele e impietoso: chiede molto, forse troppo. Chi si incammina su questo sentiero dovrà essere pronto ad affrontare molte prove.“

Francesco Ferri porträtiert einen Dichter, dessen Worte zwar auf Papier fixiert sind, aber in den Gedanken des Lesers und der Leserin wie eine Libelle weiterfliegen.

Francesco Ferri ha provato a fornire un ritratto di un poeta, le cui parole, pur essendo fissate sulla carta, continuano a volare nella mente del lettore e della lettrice, come una libellula.

Jolanda Brennwald & Marica Iannuzzi

Kreuzweg

In der Reihe Skriptor öffnen Autorinnen und Autoren seit vier Jahren ihr Schreibstübli für andere. Dieses Jahr stellte Mariann Bühler ein paar kurze Kapitel aus einem noch unveröffentlichten Werk vor – und sich damit aus. Im kleinen Saal über dem berüchtigten Solothurner Kreuz fand sich eine Gruppe für die Tuchfühlung mit der Autorin ein. Unveröffentlicht heisst meist fehlerhaft, unfertig. Die Situation ist also eine intime. Deshalb gilt auch Sprechverbot, was den Inhalt betrifft.

Besprochen, gelobt, vor allem gelobt haben die fünf Kolleginnen und Kollegen, moderiert von Donat Blum. Bis Ruth Schweikert sich gemüssigt fühlte, advocatus diaboli zu spielen. Da setzten dann alle nach, gruben tiefer und förderten Strukturen des Textes zutage. Zum Schluss äussern sich auch Stimmen aus dem Publikum. Allesamt gut kritische Stimmen.

Bühler findet sich in einem fruchtbaren Umfeld für das Experiment. Was davon Früchte trägt, das dürfen wir hoffentlich bald lesen.

Ein Spiel «sous contrainte»

Ich betrete den Gemeinderatssaal, dessen stoffige Sitzpolster meine morgendliche Euphorie etwas dämpfen. Aus dieser Stimmung befördert mich das abwechslungsreiche Übersetzerinnenportrait aber schnell wieder heraus. Yla von Dach sei eine lustige und aufmerksame Übersetzerin, die für viele Schriftsteller*innen sehr wichtig sei, beginnt die Moderatorin Irene Weber Henking das Gespräch. Sie selbst ist Direktorin des Centre de traduction littéraire an der Universität Lausanne, dessen Gründung unter anderem Yla von Dach zu verdanken ist.

Die Leichtigkeit, mit der sich von Dach ans Werk macht, blitzt im Gespräch immer wieder durch. So zitiert sie Pessoa, dessen Werk sie zuerst auf Französisch begegnet sei: « Je ne suis rien. Je ne serais jamais rien. Je ne peu vouloir être rien. Cela dit, je porte en moin tous les rêves du monde. » In diesem Niemand-Sein tritt von Dach nicht primär eine selbstverneinende Tendenz entgegen, sondern eher eine grosse Leichtigkeit. Die Leichtigkeit derer, die sich nicht allzu ernst nehmen. Sie lacht kullernd. Auch sie nimmt sich selbst nicht allzu ernst. So wundere sie sich auch, dass sie 2018 den Spezialpreis Übersetzung des BAK bekommen habe.

Ich wundere mich nicht darüber, erst recht nicht, als sie uns eine Kostprobe ihrer eigenen Sprachkunst gibt. Sie zeigt an einem Ausschnitt aus Louis Soutter, probablement von Michel Layaz, wie sie mit Sätzen und Satzteilen ein Zusammensetzspiel vollführt. Auf Französisch kommt durch die verschachtelten Sätze eine Widerständigkeit ins Spiel. Diese Widerständigkeit muss man beibehalten, meint sie. Doch das gelinge im Deutschen nicht durch das Verschachteln – das klinge nur normal. Also sucht sie nach anderen Möglichkeiten, die zähe Konsistenz der Sprache zu erfassen.

Das Übersetzen sei immer ein Schreiben «sous contrainte», merkt Weber Henking an. Das zeigt uns von Dach auch an ihrer Übersetzung von Marius Daniel Popescus Les Couleurs de l’hirondelle – Die Farben der Schwalbe. Hier glänzt die sprachliche Goldschmiedekunst noch stärker durch den Text hindurch. Die Übersetzerin beachtet den ganzen semantischen Raum der Wörter sowie die rhythmischen Elemente und die Reime. Im Übersetzen befinde sie sich in einem Zwischenraum: Sie bewegt sich vom Text weg, trotzdem versucht sie, in den Bildern zu bleiben. Und auch das tut sie mit einer spielerischen Leichtigkeit.

Von Siegern und Besiegten

Es gibt SiegerInnen und Besiegte. Eine der Siegerinnen ist Karen Duve. Sie hat nämlich den diesjährigen Solothurner Literaturpreis abgeräumt. Und das, obwohl – oder vielleicht auch gerade weil – sie eine Frau ist.

Duve arbeitet seit über zwanzig Jahren als freie Schriftstellerin, nachdem sie für 13 Jahre als Taxifahrerin unterwegs war. Die deutsche Autorin befasst sich mit Machtstrukturen, Geschlechterrollen, Umweltpolitik und schwarzmalerischen Zukunftsvisionen. Ihre Werke sind laut Jury-Mitglied und Laudatorin Nicola Steiner überraschend, schonungslos und scharfzüngig. Duve provoziert, protestiert, polarisiert und probiert Neues. So wird sie zum Beispiel schrittweise zur Veganerin oder adoptiert ein Huhn. Weil es doch einfach nicht sein kann, dass ein Brathähnchenteller weniger als drei Franken kostet. Duve hält uns einen Spiegel vor Augen, dessen Anblick uns gezielt zu schmerzen versucht. Mit kritischem, streitbarem und humorvollem Blick aber auch mit viel Fingerspitzengefühl fordert sie gekonnt zum Widerspruch auf.

Eindeutig affirmativ verhält sich die Preisträgerin indessen zum Preis und zum Lob ihres literarischen Schaffens. Ihre Freude ist gar so gross, dass sie zu früh auf die Bühne stürmt, um den Preis entgegenzunehmen. Im Gegenzug würde sie nach eigener Aussage am liebsten anschliessend gleich rauslaufen und zu schreiben beginnen, zuerst muss sie jedoch noch ein bisschen lesen. Und zwar aus ihrem neuen Werk „Fräulein Nette’s kurzer Sommer“, einem historischen Roman über Annette von Droste-Hülshoff. Fräulein Nette ist aber nicht nur nett, denn sie schreibt lieber, statt sich im Haushalt zu betätigen. Damit setzt sie ihre Weiblichkeit aufs Spiel. Zum Glück befinden wir uns im 21. Jahrhundert, wo Frauen wie Karen Duve im Literaturbetrieb nicht mehr verschmäht, sondern ab und zu auch ausgezeichnet werden.

Ein sprudelnder, erfrischender Auftritt

„Es wird gerade abgeklärt, ob wir den Coca-Cola-Schirm wirklich brauchen dürfen“, sind die ersten Worte, die Klaus Merz an diesem Sonn(ig)tag in das Mikrophon der Aussenbühne am Landhausquai spricht. Es ist nämlich so sonnig, dass die Aussenbühne kurzerhand um 90° gedreht und die Zuschauerbänke in den Schatten verschoben wurden. Für die Bühne selbst musste ebenfalls eine Notlösung her. Augenscheinlich war kein neutraler Schirm auffindbar, so wird eben ein knallroter Coca-Cola-Schirm herbeigetragen. Das Team versucht fieberhaft, die beschrifteten Banner des Schirms mit Sicherheitsnadeln wegzupinnen. Klaus Merz legt gleich selbst Hand an, das Publikum, zahlreich erschienen, wartet amüsiert.

Merz setzt sich, richtet das Mikrophon und seine Sonnenbrille und erklärt, dass er einen Text lesen werde, der zeitlich einen Monat vor der Firma, seinem Roman, angesiedelt ist – im Juni 1968. Der Text handelt von einer Stellenausschreibung, Bratwurst am Bellevue, der Kronenhalle, und ich werde für kurze Zeit in die Zürcher Innenstadt versetzt, die ich allzu bald tatsächlich wieder sehen werde. Das zweite Gedicht – es fragt danach, wo Gedichte überall gefunden werden können – liest Merz nur bis zur Mitte. Er habe versehentlich den zweiten Teil des Blattes, auf dem der Rest des Gedichts gewesen wäre, heute Morgen abgeschnitten, erklärt er entschuldigend. Zum Abschluss liest er noch einige Passagen aus der Firma, während sich über ihm der Coca-Cola-Schirm langsam dreht und die Banner doch wieder zum Vorschein kommen.

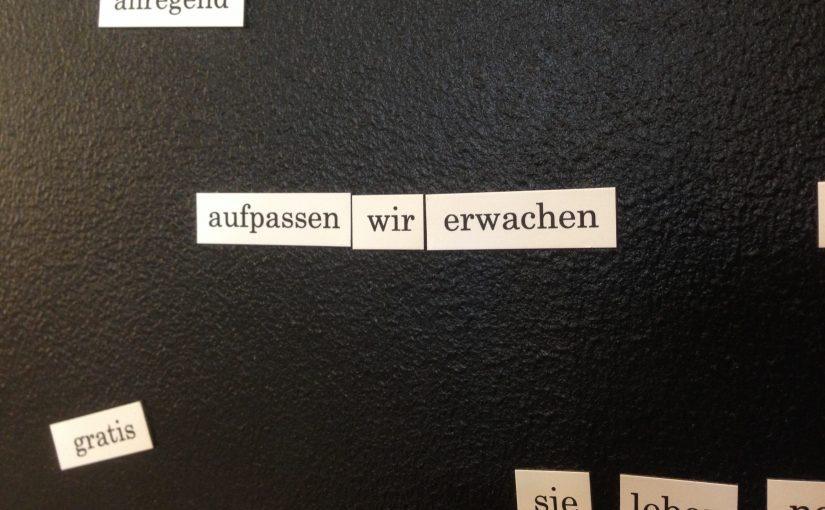

Aufpassen

Wir sind zum Rauschen der Aare erwacht und spitzen ab sofort wieder die Ohren bei Lesungen, Spoken Word und auf den Gassen…