Von Regula Weber

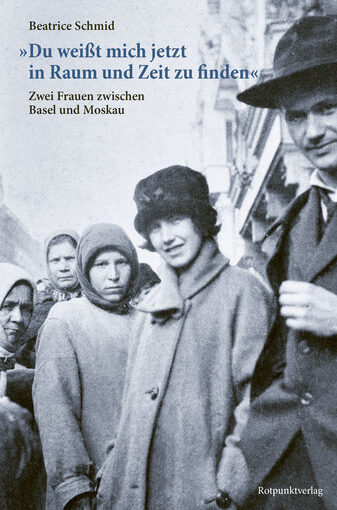

In der Paranoia City Buchhandlung feiern die Gastgeberinnen eine kleine Premiere: Gemeinsam mit der Lektorin Christiane Schmidt stellt Beatrice Schmid ihr neues Buch «Du weißt mich jetzt in Raum und Zeit zu finden« vor, das im August im Rotpunktverlag erschienen ist und dessen Widmung diesem Blogbeitrag den Titel geliehen hat. Wir sitzen zwischen den Regalen der gut sortierten Buchhandlung und erfahren, wie die Autorin die Geschichte ihrer Grosstante Paula und ihrer Grossmutter Marie erforscht und im Buch realisiert hat.

Die Ausgangslage ist durchaus bekannt: Ein Koffer, der über Jahre auf dem Dachboden der Eltern gelegen und Briefe, Fotos und andere Dokumente ihrer Vorfahrinnen enthalten hat, steht am Beginn einer faszinierenden Reise in die Vergangenheit. Auf dieser Reise hat die Geschichtslehrerin Beatrice Schmid akribisch genau die Spuren der Grosstante und Grossmutter verfolgt, Quellen studiert, Sekundärliteratur beizieht, Briefe übersetzen lässt, nach Russland reist, Gespräche mit ihren Verwandten in Russland und in der Schweiz führt. Immer ist auch die Stimme der Grossnichte und Enkelin Beatrice Schmid zu vernehmen, die empathisch und mit vielen drängenden Fragen, die sich nicht nur auf Basel, Moskau oder den Gulag im 20. Jahrhundert, sondern auch auf die politischen Verhältnisse und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beziehen, die Verbindung zu ihren Vorfahrinnen aufnimmt. Und dies immer im Bewusstsein, dass «ich diese beiden Frauen in mir trage. Sie haben mich geformt, genauso wie ich sie kreiert habe […].»

Paula, die Schwester ihres Grossvaters, reist als junge Frau 1921 zusammen mit Waldemar Brubacher in die gerade entstehende Sowjetunion, um dort ihre politische Überzeugung für eine gerechtere Gesellschaft leben zu können. Doch die historischen Ereignisse führen dazu, dass sie 1938 verhaftet, nach Workuta verbannt und ihre zweijährige Tochter in ein Kinderheim gesteckt wird. Die Briefe, die sie aus dem Gulag ihrer Tochter Solveigh und einer Bekannten schreibt, die Kontakt zu Solveigh hat, gehören zu den berührendsten Zeugnissen des gesamten Texts. Auch nach 8 Jahren Haft bleibt Paula der Partei treu. Sie wird nach Stalins Tod rehabilitiert und lebt mit ihrer neuen Familie, zu der auch Solveigh gehört, bis zu ihrem Tod 1973 in Russland.

Marie, Beatrice Schmids Grossmutter, 1906 geboren, arbeitet bis zu ihrer Heirat mit Hans Schmid als Hilfsarbeiterin in einer grossen Bäckerei. Später engagiert sie sich schreibend für das Frauenstimmrecht. Im Gegensatz zu Paula verlässt sie aber 1956 die Partei. Die Dokumente, in denen sie ihren Austritt begründet, zeugen von ihrer Fähigkeit, eigenständig und selbstbewusst zu denken und ihren Werten entsprechend konsequent zu handeln.

Auf die Frage, wie sie auf die Idee gekommen sei, dieses Buch zu schreiben, antwortet die Autorin, sie habe einerseits ein historisches, aber andererseits auch ein persönliches Interesse geleitet. Zudem sei für die Entstehung des Texts auch der politische Kontext des Jahres 2015 von Bedeutung gewesen, als im Zuge des Wahlkampfs von Trump, Erdogan und Marine Le Pen Parolen laut wurden, die sie als Historikerin aus Geschichtsbüchern schon kannte, und sie sich fragte, wo und wie man in diesem politischen und gesellschaftlichen Umfeld Orientierung finden könnte. Auch war ihr bewusst, dass sie bald mit der Recherche beginnen musste, wollte sie den Kontakt zu ihren Verwandten in Russland nicht versiegen lassen.

Beatrice Schmid brachte die Dokumente in eine chronologische Reihenfolge und realisierte dabei, dass für die Schilderung der Kindheit und Jugend der beiden Frauen nicht viel Material vorhanden war. Deshalb wählte sie z.B. für die Darstellung des sozialistischen Weltkongresses 1912 die Form einer Erzählung, in der ihre Verwandten auftreten. Diesen Kunstgriff deklariert die Autorin im Text mit Verweisen auf das fiktionale Schreiben; in anderen Passagen wird einer Reportage gleich von ihren Recherchen berichtet. Den Text begleitet sie mit Fragen, die sich auf den Prozess des Erinnerns und Konstruierens beziehen, die zur Reflexion über die Bedeutung der geschilderten Vorgänge anregen und sie mit der Gegenwart verknüpfen.

Entstanden ist ein Buch, das berührt, weil die porträtierten Frauen uns in ihren Texten nahekommen und weil ihre Geschichten bis in die Gegenwart wirken – nicht nur für die Autorin.

Im Text wird auch die Frage gestellt, was ein gewöhnliches und was ein aussergewöhnliches Leben ausmache und wann ein gewöhnliches Leben aussergewöhnlich werde.

Paula Brubacher und Marie Schmid waren zwei Frauen, deren Leben sicher Parallelen zu anderen Frauenbiographien des 20. Jahrhunderts aufweisen. Doch aufgrund ihres politischen Engagements, ihrer Energie und ihres Muts, ihre Ideen zu verwirklichen, werden sie zu aussergewöhnlichen Persönlichkeiten. Zum Glück hat Beatrice Schmid den Koffer auf dem Dachboden geöffnet und die Reise angetreten.