Selina Widmer

Mein Regenspaziergang führt mich mit ein paar Umwegen durch die Altstadt zum Strauhof, wo im Moment Dürrenmatt zu Besuch ist. Nicht viele andere haben damals mein Abi-Jahr so geprägt wie dieser gute Herr. Deshalb bin ich doppelt gespannt. Werde ich hier den Dürrenmatt treffen, den ich damals stundenlang gelesen und diskutiert habe? Ich trete ein, meine Jacke tropft ein bisschen den Eingangsbereich voll – dann schicke ich mich in den «Kosmos Dürrenmatt».

Im ersten Raum kommt mir eine Lautsprecherstimme entgegen. Die Stimme erzählt vom Möglichen und vom Wirklichen. «Der Schreibtisch ist immer zu klein, sei er nun wirklich oder möglich». Hier erklingt der Text «Das Hirn», von dem der Ausstellungsrundgang ausgeht. Er spielt darin die Weltentstehung als Gedankengang eines Hirns durch. Auf weiten Strecken denkt sich das Hirn seine Welt zusammen, bis es sich selbst entdeckt. Was dann folgt, ist das Gegenteil der Idee, sich die Welt so machen zu können, wie sie einem gefällt. Aus dem Lautsprecher klingt die Beschreibung eines Besuchs der ehemaligen Vernichtungslager in Auschwitz und Birkenau. Die Fantasie kann alles, und die Fantasie kann nichts. Aufgewühlt verlasse ich die Toninstallation.

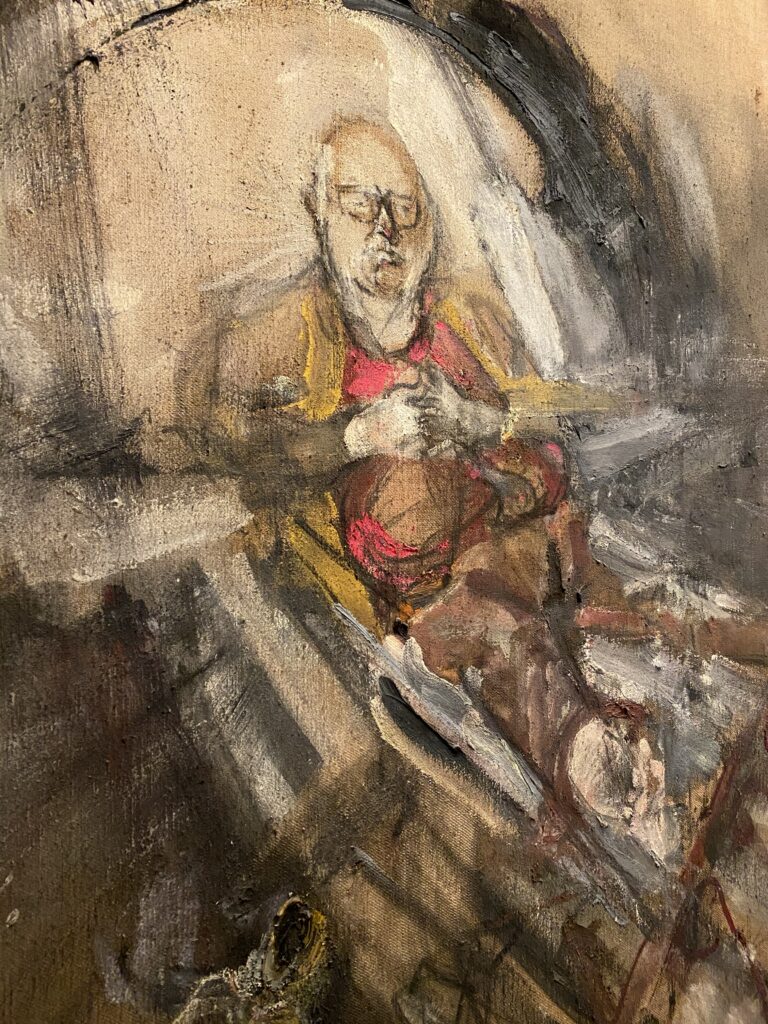

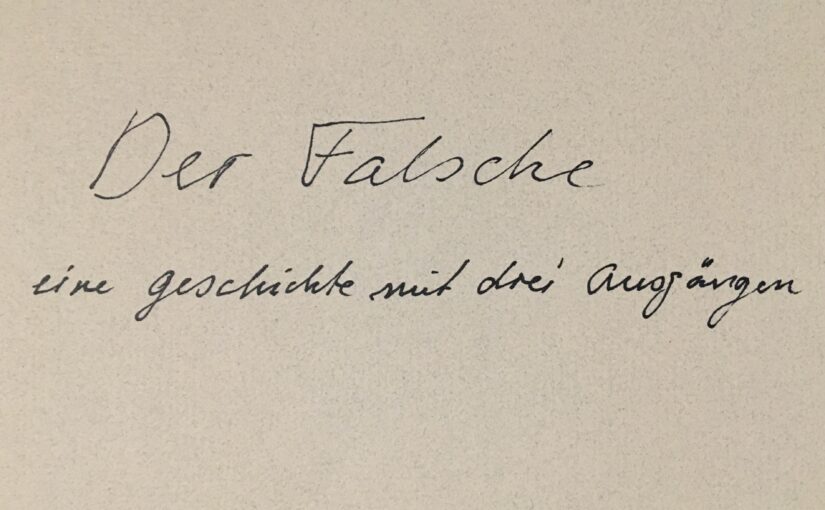

In den weiteren Zimmern eröffnen sich weitere Räume seines Wirkens und Lebens. Dabei spielen Dürrenmatts Theaterschaffen und Spätwerk eine grosse Rolle. Ich entdecke Skizzen, Palakate – viel Durchgestrichenes, viel Neugeschriebenes. Der Ausstellung gelingt es, eine Innensicht zu suggerieren. Ich bewege mich als Besucherin durch seine Welten.

Leise flechten sich auch Spuren des privaten Dürrenmatt ein. Etwa in einem Brief an die «liebe schöne Frau Dürrenmatt», in dem er unter anderem schreibt: «Ich habe dich fest fest lieb und schäme mich über meine Verzagtheit.»

Ich habe im Strauhof nicht genau den Dürrenmatt wiedergefunden, den ich von früher kannte. Hier hat er mir mehr Gesichter und Gedanken gezeigt als jene, die ich in «Der Besuch der alten Dame» gelesen hatte. Vielleicht solche mit noch mehr Hirn. Aber vielleicht auch einfach mit mehr Herz.

Katharina Alder | „Es gibt Gelände, da hat die Kunst nichts zu suchen.“

Drei Stunde später – geregnet hat es da immer noch – bin auch ich mit gymnasialen Erinnerungen ins Museum getreten und habe eine neue Perspektive auf Dürrenmatt mit hinausgenommen. Im geistigen Gepäck die Kriminalromane, Justiz und Die Physiker. Insgesamt fand ich die Texte damals alle nice to read, hab aber den Wirbel um die Autorschaft nie auf dem üblichen Level mitfühlen können. Vielmehr hatte ich einen Heidenspass, als vor sieben Jahren Herbert Fritsch den Physikern völlig neues Leben einhauchte, das Moralisieren seinliess und stattdessen einen modernen Zugang zum Text fand. Dürrenmatts Reflexionen über unser Land und seine Leute erschienen mir immer sehr gelungen, mit der Zeit aber auch etwas fade und immer im selben Fahrwasser schwimmend. Heute im Strauhof hingegen habe ich Dürrenmatt aktuell, berührend und erschütternd erlebt. Der Grossteil der ausgestellten Bücher, Briefe, Fragmente und Notizen waren zwar ganz nett anzuschauen, in der Masse aber doch eher eintönig. Erquickend hingegen die grosse Collage, die mich mehrfach schallend lachen liess. Überschneidend mit seinem kautzigen, rotkäppchenhaften Rotweinsammeln im Film realisierte sich ein wunderbares Bild, ein tolle Stimmung in dem Raum.

Mit Abstand die stärkste Installation ist aber die Blackbox. Auf dem Bänkchen sitzend, ins grelle Scheinwerferlicht blickend und Robert Hunger-Bühler lauschend hätte ich den ganzen Tag im Strauhof verbringen und mir die Textschlaufe anhören können. Schon Castorf hat mit Hunger-Bühlers toller Stimme Dürrenmatt perfekt in Szene gesetzt. Diesesmal wurde jedoch das Schweizerische aussen vor gelassen, keine Eidgenossen mit Tellerrand-Gedöns. Vielmehr eine dringliche Auseinandersetzung mit unserem Denken, dem Erdenken, Fiktion und Exiszenz. Das Setting und vermochte mich in Trance zu versetzen und liess den Text auf ganz andere Weise in mein Gehirn einfliessen denn üblich. So universal das in seiner existenzphilosophischen Abhandlung mein Geist durchblies, so brutal und schockierend erwiesen sich die Schilderungen aus den Konzentrationslagern. „Wer hat wen erfunden?“ Diese Einstiegsfrage bekam spätestens jetzt eine schreckliche Note und angesichts des nur schwer zu fassenden Gräuels bleibt der beklemmende Wunsch Dürrenmatts: „Es ist, als ob der Ort sich selbst erdacht hätte.“ Die Vorstellung des Holocaust als Menschenidee kaum zu ertragen.

So gehe ich berührt und entrückt aus dem Museum, sehne mich beim Schreiben in die Erfahrung dieser literarischen Trance zurück. Es braucht nicht mehr als einen schwarzen Bühnenraum, grelles Licht und gut gesprochenen Text.