In den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei werden Pflänzchen herangezogen. Es könnte Salat sein oder Kohl oder etwas gänzlich Ungeniessbares, das fällt nicht in meinen Fachbereich. Auf jeden Fall wächst das junge Grün in wohlgeordneten Reihen heran, jedem Spross ist ein genau bemessenes Fleckchen Erde in diesem Indoor-Acker zuerkannt. Eine spannende Kulisse für dieses Podiumsgespräch, in dem mit Franz Hohler über die ungezähmte Natur gesprochen wird und über die Rückkehr des Wilden in eine Stadt, die die Ordnung liebt.

So eine Rückkehr, eine «Rückeroberung» vielmehr, hat Franz Hohler vor vierzig Jahren mit einem Adler eingeläutet, den er auf seinem Nachbarhaus in Oerlikon hat landen lassen. Seither lässt seine Erzählung die Leser*innen nicht mehr aus ihren Fängen. In der Schule haben es viele von uns gelesen und einige Leute soll Die Rückeroberung sogar dazu angestiftet haben, ihre Gärten verwildern zu lassen.

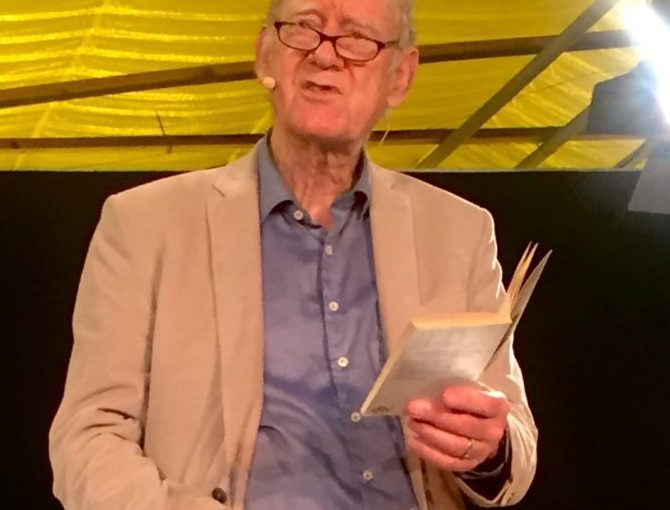

Hohler trägt Die Rückeroberung vor, und das ist eine Erfahrung für sich: Der Schriftsteller hat eine Bühnenpräsenz, der sich niemand im Publikum entziehen kann. Es lacht herzhaft, wenn Hohler eine ganze Herde Hirsche durch die Zürcher Innenstadt spazieren lässt und schaudert, als die ersten Wölfe auftauchen. Als er von riesigen Schlingpflanzen erzählt, glaube ich zu sehen, wie man den zarten Pflänzchen im Hintergrund zunehmend beunruhigte Blicke zuwirft.

Zum anschliessenden Gespräch mit dem Schriftsteller haben sich vier Personen versammelt, die sich mit Stadt und Natur aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen. Unter der Moderation von Walter Bersorger («Einfach Zürich») diskutiert im Namen der Natur Biologe Ueli Nagel, der Die Rückeroberung in seiner Entstehung begleitet und bei Hohler für die Wölfe ein gutes Wort einzulegen versucht hat, Seite an Seite mit Benjamin Kämpfen («Biodivers»), der Hohlers Erzählung im Licht der aktuellen Debatte um invasive Neophyten liest. Die Brücke zur Stadt schlägt Christine Bräm («Grün Stadt Zürich»), die sich wünscht, die Bäume würden in Zürich tatsächlich so schnell wachsen wie in Die Rückeroberung. Von Berufs wegen «für das Graue zuständig» ist schliesslich Katrin Gügler vom Amt für Städtebau, der es die Fledermäuse besonders angetan haben und die sich freut, dass Hohler bei der Renovation seines Hauses an Schlupflöcher für Zwergfeldermäuse gedacht hat. Alle Anwesenden sich sich einig: Zürich soll grüner werden, die Natur soll wieder mehr Raum einnehmen dürfen in unserer Stadt.

Doch mit der Natur kommt auch das Unberechenbare zurück in unseren wohlgeordneten Lebensraum. Erst kürzlich habe, so berichtet Christine Bräm, am Schanzengraben ein Biber einen Menschen erschreckt. Kurz vor Halloween ist sowas vielleicht noch tragbar und ein Biber ist schliesslich noch kein Bär wie in Hohlers Erzählung – aber wie viel Natur will man wirklich in den Alltag lassen? Wie gehen wir damit um, wenn wir die Natur einladen und sie sich dann nicht an die Grenzen unserer Pärke, unserer Gärten oder der durchgestylten Grünfassade eines Hochhauses hält, wo wir sie ganz chic finden, sondern sich den Raum erobert, der ihr gefällt? Der Vorstellung von Häschen auf der Bäckeranlage und Rehlein am Üetliberg mag uns das Herz erwärmen, doch was, wenn am Abend plötzlich der Luchs durchs Fenster herein blinzelt? Die Rückeroberung zeigt uns ein Zürich, in dem wir uns mit einer wilden Natur arrangieren müssen, die wir einst gezähmt oder aus ihrem Raum verdrängt haben.

Heute, eine knappe Woche nach der «Klimawahl», erscheint uns Hohlers Geschichte so aktuell wie nie. Das merkt man auch an den Meldungen des Publikums, das teils kritische Fragen an die Vertreterinnen der Stadt stellt. Die Natur, das Klima, die grüne Stadt bewegt die Zürcher*innen. Doch schlussendlich ist Die Rückeroberung eine zeitlose Erzählung, die das Eindringen des Unerwarteten, des Fremden ins Leben thematisiert. Die Geschichte fragt uns, wie wir mit Veränderungen umgehen, die unseren Platz in der Welt in Frage stellen und Anspruch stellen auf einen Anteil an unserem Raum.

Mit diesen Fragen darf sich das Publikum über den Apéro hermachen, bevor es in die Zürcher Nacht hinaus schwärmt. Als ich mich auf zum Tram mache, schaue ich kurz links und rechts, ob nicht etwa ein Bär um die Ecke des Gewächshauses kommt, und nehme mir vor, meinem Basilikum künftig mit besonders viel Respekt zu begegnen.