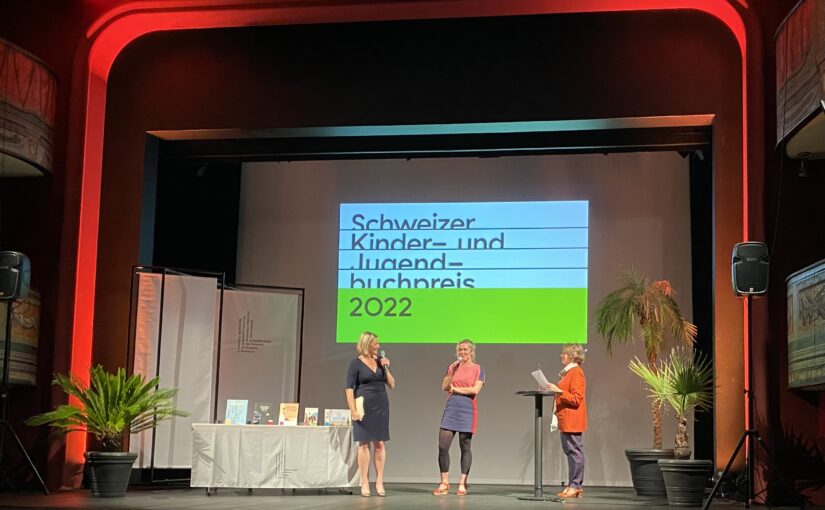

Johanna Schaible hat an den Solothurner Literaturtagen den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 gewonnen. Am Tag vor der Preisverleihung sassen wir in der Küche ihres Apartments und haben über dieses und jenes, aber vor allem über ihr Buch «Es war einmal und wird noch lange sein» gesprochen.

Johanna, hast du einen Lieblingsort in Solothurn?

Ja, bei meiner guten Freundin Dimitra Charamandas zuhause. Ihre Eltern besassen das beste Restaurant in Solothurn, die Taverna Amphorea. Wir haben gemeinsam ein Kochbuch über das Restaurant und die griechische Küche herausgegeben («Amphorea Me Kéfi», Anm. d. Red.). Dimitra ist meine stärkste Verbindung zu Solothurn. Das Restaurant heisst heute Taverna Elea und ist immer noch fantastisch!

Kommen wir vom Kochbuch zu dem Werk, mit dem du dieses Wochenende in Solothurn bist: Am Anfang war unklar, ob dein Bilderbuchdebut «Es war einmal und wird noch lange sein» je publiziert werden würde, weil es ein sehr ungewöhnliches und aufwändiges Format hat. Mittlerweile ist es in neun Sprachen erschienen und unter anderem für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert, der morgen hier in Solothurn verliehen wird. Wie fühlt sich das an?

Ziemlich unglaublich (lacht). Ich habe mittlerweile das Gefühl, das Buch hat ein Eigenleben angenommen und ich stehe daneben, ganz erstaunt, und sehe zu, wie es durch die Decke geht. So etwas erwartet man nicht, erst recht nicht bei einem Buchdebut. Am Anfang hiess es, es sei viel zu komplex, viel zu teuer, doch dann hatte mein Hauptverleger Erik (Erik Titusson, Verlagsleitung und Verleger des schwedischen Lilla Piratförlaget, Anm. d. Red.) die Idee, das Buch als Koproduktion herauszugeben, so dass es zur gleichen Zeit in neun Sprachen erscheint. Schon da habe ich gedacht, besser kann es nicht werden! Der Erfolg ist wunderschön und freut mich sehr.

Deine Projekte sind sehr abwechslungsreich: Deine Kunst war in diversen Ausstellungen zu sehen, du hast wie bereits erwähnt ein Kochbuch mitgestaltet, leitest ein Kunstatelier für Kinder und Jugendliche. Und jetzt dein Bilderbuchdebut. Woher kommt diese Vielfalt?

Schwierig zu sagen. Ich habe lange darunter gelitten, dass ich eben nicht wie viele andere Illustratorinnen und Illustratoren einen bestimmten Stil habe, der sofort wiedererkennbar ist. Aber mittlerweile akzeptiere ich das und merke: Ich kann gar nicht anders als in die Breite zu arbeiten, sonst würde mir langweilig werden (lacht). Ich habe deshalb aufgehört, mich selbst in eine bestimmte Schublade stecken zu wollen. Ich sehe mich als visuelle Gestalterin, die je nach Projekt zu sehr unterschiedlichen Mitteln greifen kann. Ein roter Faden, der sich durch meine Projekte zieht, ist, dass ich immer von einem Begriff, Material oder einer Technik ausgehe. Aufgrund dieser experimentiere und recherchiere ich und schaue, was sich daraus ergibt. Es ist also nicht immer so, dass ich von Anfang an weiss, was daraus entsteht. Im Falle des Bilderbuchs war klar, dass es ein Buch geben würde, aber bei anderen Projekten kann das in Objekten, einer Ausstellung oder in einer Zusammenarbeit enden. Diese Vielfalt schätze ich sehr. Das Kinderkunstatelier ist meine sichere Arbeitsstelle, die ein Minimum an Geld, ein regelmässiges Einkommen bietet – überleben muss man ja auch noch.

Je nach Projekt lässt du dich also von einem bestimmten Stil oder Material leiten – was kam denn beim Bilderbuch zuerst, das Konzept für den Inhalt oder die Technik der Collage?

Ich bin von universellen Begriffen ausgegangen, die mich interessieren. Zu Beginn waren das zum Beispiel «Luft», «Nacht» und «Zeit». Als ich mich stärker mit dem Thema Zeit auseinandergesetzte, realisierte ich, wie spannend ich es finde, Fragen wie «Was war?», «Was ist?» und «Was wird sein?» zu stellen. Das endgültige Konzept des Buches entstand schliesslich aus der Zusammenführung zweier Ideen: Einerseits ein Zoom von weit weg hin zu einem Kind mithilfe von kleiner werdenden Seiten und andererseits diese Beschäftigung mit der Zeit. Die Kombination war dann der Startschuss zum Buch.

In deinem Bilderbuch bewegen wir uns von der Vergangenheit übers Jetzt mit einem «Wünsch dir was!» in die Zukunft, die in Fragen formuliert ist. Was war die Idee hinter diesen Fragen?

Die Zukunft war ein Knackpunkt bei der Entstehung des Buches. Der Einstieg mit der Vergangenheit war einfach, weil ich mich an der Geschichte orientieren konnte. Ich habe mich lange gefragt, wie ich die Zukunft darstellen soll, da ich sie weder voraussehen kann noch ein Zukunftsszenario zeigen wollte. Ich hatte, glaube ich, bereits Sätze geschrieben, ähnlich wie sie jetzt im Buch stehen, aber noch nicht als Fragen formuliert. «Was wünschst du dir für die Zukunft?» war schon immer als Frage formuliert und irgendwann kam dann die Lösung, dass ich den gesamten Zukunft-Teil mit Fragen darstellen könnte. Damit erreichte ich dann, was ich wollte, nämlich, dass sich die Leute damit auseinandersetzten, was für eine Zukunft wir gestalten wollen oder was für Wünsche jeder hat.

Spielte der Gedanke an ein interaktives Vorlesen für Kinder auch eine Rolle?

Am Anfang eigentlich kaum. Ich habe lange nicht an die Zielgruppe des Buches gedacht. Das Zitat, das zu Beginn des Buches zu lesen ist, «Für die Erwachsenen von morgen und die Kinder von gestern», habe ich in meinem Skizzenbuch bereits sehr früh als Gedanken notiert. Mein Hauptverleger, Erik, hat einmal gesagt, es sei ein Generationenbuch. Es ist etwas anderes, wenn es sich zwei Kinder anschauen oder eine Grossmutter mit ihrem Enkel. Ich habe ein Buch gemacht, dass sehr viel von den Betrachtenden verlangt. Es ist keine klassische Vorlesegeschichte, im besten Fall entsteht ein Austausch. Das merke ich jetzt auch bei Lesungen, insbesondere bei Kinderlesungen: Ich kann mich kaum vorbereiten, weil es so darauf ankommt, was für Kinder vor mir sitzen. Ich merke erst vor Ort, was sie interessiert und was sie mitzuteilen haben, und kann spontan mit dem Buch darauf reagieren.

Was haben die Kinder denn so mitzuteilen?

Viel, sehr viel! Es sind sehr lebendige Lesungen. Sobald die Kinder merken, dass sie sich mitteilen dürfen, schnellen tausend Hände in die Höhe und alle wollen etwas sagen. Es ist sehr spannend. Klar, es gibt Themen, die sehr präsent sind, etwa die Dinosaurier – aber es kam auch schon vor, dass mich ein Kind bei der Seite mit dem Satz «Vor hunderttausend Jahren zogen die Menschen von Ort zu Ort» fragte: «War da mein Grossvater auch schon dabei?». Sobald wir bei den Fragen zur Zukunft sind, kommen natürlich die Antworten: «Ich will Ärztin werden» oder «Ich will einen Bauernhof». Am Schluss der Lesung lasse ich sie immer ein Bild zeichnen oder eine Antwort schreiben zur letzten Frage «Was wünschst du dir für die Zukunft?». Das ist jeweils ein schöner Moment, bei dem alles dabei ist, von «Ich möchte ein Pony», über «kein Krieg mehr» hin zu «mehr Tierliebe». Es kommen also auch viele sehr ernsthafte Gedanken, Wünsche und Zukunftsängste.

Àpropos Zukunft: Was für ein Projekt dürfen wir als nächstes von dir erwarten?

Ich habe vor, erneut an einem Buchprojekt zu arbeiten. Ich denke an eine Form von Bilderbuch, ich lasse offen, ob es ein Kinderbuch sein soll oder sich an Menschen jeglichen Alters richtet. Dabei werde ich wohl auch wieder von Themen ausgehen, die mich bereits als Kind interessiert haben und es immer noch tun. Ich gebe keine Gewähr, dass es ein Buch über das Wetter wird, aber das wäre ein Thema, das mich sehr interessiert. Es ist alltäglich, universell und trägt viele weitere Inhalte wie den Klimawandel mit sich.

Man darf gespannt bleiben, mit welchen Ideen Johanna Schaible uns in Zukunft überraschen wird. Einer ihrer Zukunftsträume hat sich auf jeden Fall bereits verwirklicht: Das Preisgeld des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises ermöglicht ihr vorerst, sich ohne finanzielle Sorgen in ihr nächstes Projekt zu vertiefen.

Ein Interview von Ronja Holler