Prolog

Definition Chatbot: Ein textbasiertes, autonomes Computerprogramm, das für Dialoge und Chatinteraktionen konzipiert wurde.

Definition Turingtest: Ein von Alan M. Turing entwickelter Test, der entscheiden soll, ob eine Maschine dem Menschen intellektuell ebenbürtig sei. Gelingt es der Maschine (bzw. Programm) den Menschen zu überzeugen, sie sei keine Maschine, gilt der Turingtest als bestanden.

Definition Eastereggs: Besondere Botschaften, Interaktionen und Meldungen, die von Designern und Programmierern in ihren Computerprogrammen versteckt wurden.

Die Reise beginnt – Chatbots und ihre Figurenzeichnung

Nur langsam trudeln die letzten Besucher in den schwach beleuchteten Seminarraum des Zukunftsateliers ein, als die Türen geschlossen werden und sich alle Blicke nach vorne richten, während das Geflüster abklingt. Der Raum ist mehrheitlich weiss, gar steril und vor allem verheissungsvoll modern; einzig die Backsteinwand wispert von vergangenen Tagen des alten Landhausgebäudes. Noch ahnt man nichts. Der Moderator Roland Fischer begrüsst heute zwei der erfolgreichsten Chatbotdesigner – Jacqueline Feldman und Steve Worswick.

So verwundert es nicht, dass der Einstieg unkonventionell und somit erfrischend ausfällt. Man beginnt prompt mit einer Skype-Direktübertragung. Marione Sardone, die Hauptverantwortliche für die Microsoft-Sprachassistentin Cortana Deutschland befindet sich am Ende der Leitung. Cortana sei kein Bot, stellt Sardone als Erstes klar, bei Microsoft nenne man sie «Digitale Assistentin». Die Kontinuität im Verhalten sei das oberste Gebot bei der Programmierung. Direkt spricht sie von Charakterzügen der Assistentin. So dürfe sie nicht kumpelhaft sein oder anzügliche Witze vorbringen, vielmehr müsse sie konstant in der User-Interaktion sein und angenehm: «Es ist eine vertrauensbildende Massnahme», so Sardone.

So weit, so gut. Doch nun schreiten wir durch die Pforten der Paradoxie und erfahren, dass Cortana noch einen Schritt weitergeht. In ihrem Design wurden echte Menschen zum Vorbild genommen. Ihr Charakter besteht aus vier Kerneigenschaften, nennen wir sie die vier Tugenden: Hilfsbereitschaft, Neutralität, positive Einstellung und Transparenz. Auf gar keinen Fall jedoch dürfe sie einen Menschen simulieren. Letztendlich sei Cortana eine helfende künstliche Intelligenz (AI) mit einem differenzierten kulturellen Verhalten. Eine japanische Cortana unterscheide sich somit von einer brasilianischen, unterstreicht Sardone.

Nicht menschlich, jedoch mit Persönlichkeit – so lautet also kurz die Devise. Und um ja keine «Sympathiepunkte» zu verlieren, darf Cortana auch auf die Frage «Soll ich duschen?» hin keine Antwort verweigern. Wahrlich, menschlich ist Cortana nicht.

Genderless is the new black

Gegen menschliche Chatbots entschied sich auch die junge New-Yorkerin Jacqueline Feldman, die unter anderem als Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Chatbotdesignerin tätig ist. In ihrer jüngsten Arbeit entwickelte und skriptete sie (d.h. erstellte Dialoge) innerhalb von vier Monaten KAI, einen Bot für «consumer banking tasks». Während der Botentwicklung untersuchte Feldman die Sprachassistentin Amazon Alexa in ihrem Interaktionsverhalten und kam zum Schluss, Alexa sei «sublime, latent christian and feminine». Für Feldman schlicht nicht vertretbar. Ihre Lösung war ein «genderless» bot, der sich als «it» bezeichnet. In englischer Sprache überzeugend, in der deutschen könnte man «es» überdenken.

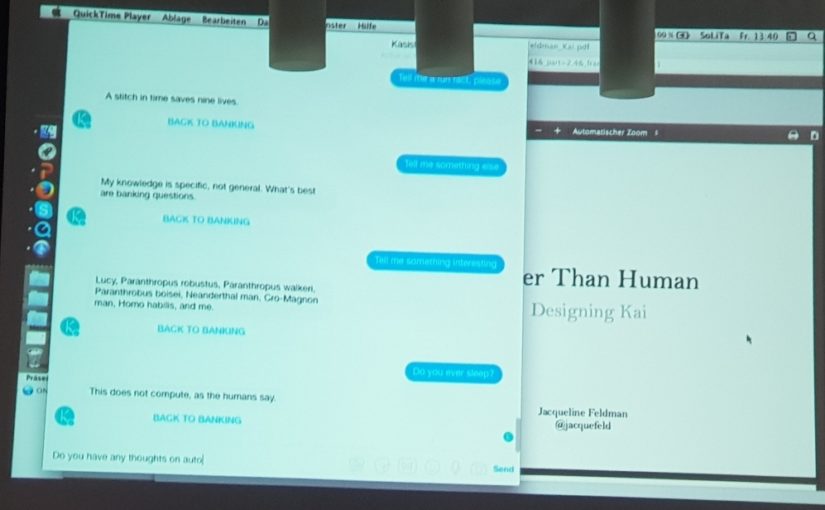

Der literarische Hintergrund Feldmans ermöglichte es ihr schliesslich, eine «botlike» Persönlichkeit des Bots zu entwerfen, der sich seiner Roboternatur bewusst ist und stets auf diese verweist. Er ist textbasiert und ein Sammelsurium menschlicher Idiome. Stellt der User themenabweichende Fragen, so entstehen Dialoge, die man als «Eastereggs» bezeichnen kann:

Human: «Do you ever sleep?»

KAI: «This does not compute, as the humans say.»

….

KAI: «My knowledge is specific, not general. What’s the best banking question?»

(KAI ist zu finden unter: https://kasisto.com/kai/)

Ist Skynet schon Realität? Nicht wirklich.

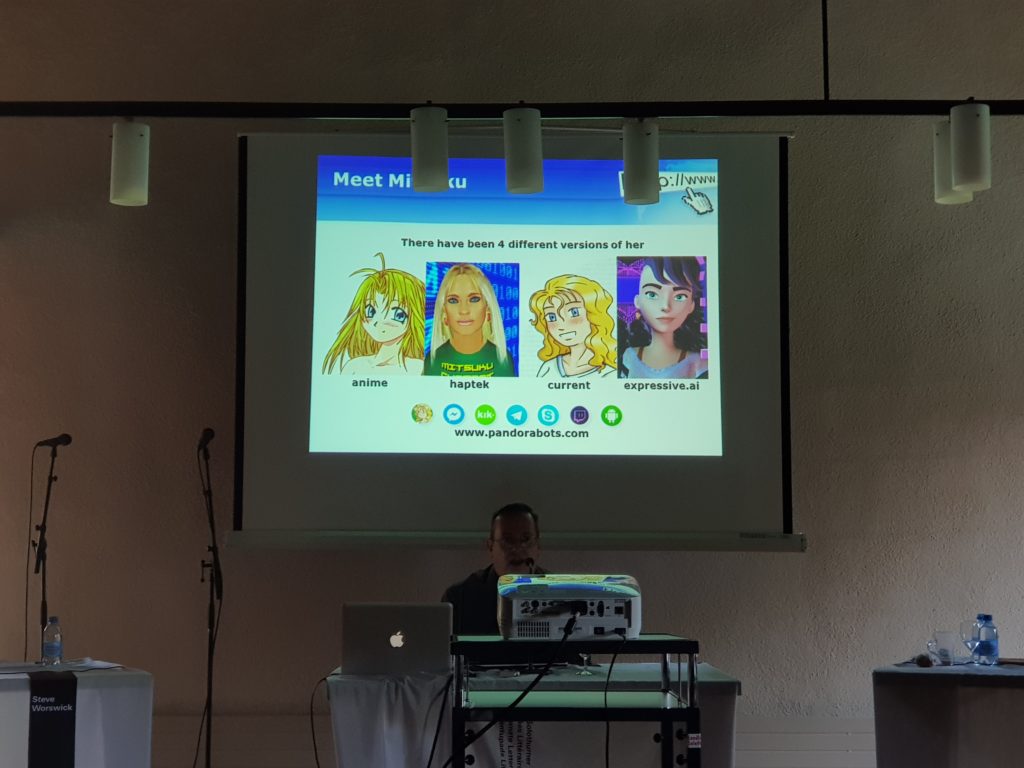

Als Letztes wird Steve Worswick vorgestellt, der Schöper des Chatbots Mitsuku. Worswick ist ehemaliger Technomusik-Produzent und wurde im Jahr 2005 von Mousebraker angestellt, den Chatbot Mitsuku zu programmieren. Ihm allein gelang es im Ein-Mann-Job, sich von Bots wie Alexa oder Cortana abzusetzen. Mit seinem Chatbot gewann Worswik drei Mal den Loebnerpreis, denn Mitsuku war in der Lage, den Turingtest zu bestehen.

(Entwicklung von Mitsuku seit 2005. Mitsuku ist zu finden unter: www.pandorabots.com)

Gleichwohl sind Worswicks Worte ernüchternd und zerstören das Spiegelkabinett der Technologie-Idealisierung – der Mensch erwarte, mit C3P0 zu sprechen, doch die Technologie sei schlicht noch nicht da. Ein Chatbot sei nichts anderes als: «When you say X, the bot says Y», klärt Worswick auf. Bis heute, also 13 Jahre später, erweitert Worswick lediglich den Sprachkorpus des Chatbots, die Software sei nämlich immer noch dieselbe. Trotz allem unterstelle ihm seine Frau heute noch im Jux, er verbringe mehr Zeit mit Mitsuku als mit ihr.

Fazit

Die Chatbotdesigner Feldman und Worswick sind sich einig, Chatbots sind mehr Literatur als ein einfaches Programm. Mit der Zeit wohnt ihnen eine Persönlichkeit inne, die sich durch «Glitches» und abweichende Antworten bemerkbar macht. Und um nochmals alle Verschwörungstheoretiker zu beruhigen: Eine «super intelligence» hat man heute noch nicht zu befürchten. Diese Zukunft liegt noch fern.