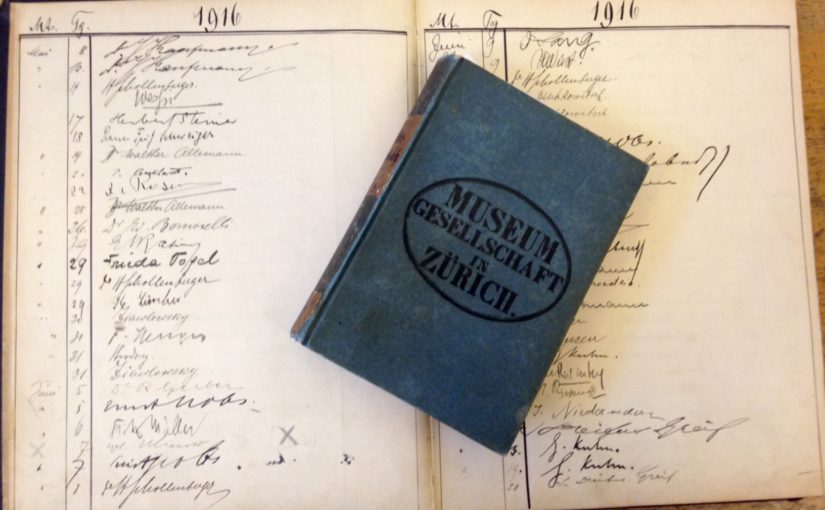

Die Bibliothek der Museumsgesellschaft am Limmatquai hortet seit 1834, was Zürichs Bildungsbürgertum liest. In die öffentliche Studierstube mit dem exquisiten Fensterblick und dem noch heute erahnbaren Flair eines Gentlemen‘s Club zog es schon Keller, Joyce, Lenin und Trotzki – ihre Benutzerausweise kursieren heute Nachmittag unter den Besuchern, kommentiert von Bibliotheksleiterin Mirjam Schreiber: «Wir wissen nicht genau, was James Joyce bei uns gemacht hat, aber wir sagen immer, er habe hier den Ulysses geschrieben.»

Die Raritäten, die Schreiber liebevoll mit Anekdoten spickt, umfassen Erstausgaben, Kuriositäten aus dem Schriftverkehr oder das Desiderienbuch für die Leserschaft, das auch mal eine virulente Debatte um die Anschaffung des «Blicks» vor sechzig Jahren dokumentiert. Beschwerden über die Beleuchtung des Lesesaals erhellen die Lebensverhältnisse der bibliophilen – und bereits ebenso eloquent-nörgeligen – Vorgängergenerationen: auf den Gestank der Talgkerzen und die unerträgliche Hitze der Gaslampen folgt der unzumutbare Lärm der Stromgeneratoren, die die ersten Glühbirnen speisen.

Versammlungsort für die Führungsbesucher ist das Debattierzimmer im dritten Stock. Auf den Wandvitrinen stehen ästhetisch verfeinerte Aschenbecher mit Schildchen, die ich zunächst für einen Teil der historischen Reliquien halte – tatsächlich darf hier aber diskutiert, gegessen, geraucht werden. Da weht er noch, der liberale Geist der 1830er Jahre, einer Zeit des Aufbruchs, der Verfassungsänderungen, der Zensuraufhebung für Zeitungen. Gut siebzig Jahre später werden sogar eine Frau und drei Fräuleins in der Leserschaft verbucht, darunter die «erste Schwimmerin Zürichs».

Nach der Einführung flüstern wir durch den Lesesaal, schlängeln in Einerkolonnen vorbei am altehrwürdigen Bücherbestand im Keller. Dass diese Lesegesellschaft als eine von wenigen in der Schweiz noch heute existiert, im Jahr 1999 sogar um das Literaturhaus erweitert werden konnte, verdankt sie auch der vorteilhaften Lage. Miete zu bezahlen wäre hier unmöglich, dank der Geschäfte im Erdgeschoss finanziert sie sich zu guten Teilen selbst. Auch die Mitgliederbeiträge sind annehmbar – falls man zum kulturellen one percent Zürichs gehören möchte, kostet das laut Mirjam Schreiber pro Jahr gerade mal «ein Drittel NZZ». Und die Mitglieder sind treu: «Gottfried Keller ist 1846 beigetreten», hier hält sie andächtig inne, «und als Mitglied gestorben». Ein Angebot, das man nach dieser Inaugenscheinnahme kaum ausschlagen kann.