Ursula Rucker und Jurczok 1001 verstehen sich persönlich, sprachlich und rhythmisch, dieselbe Leidenschaft für die Dichtkunst und ihr «brand new baby» Spoken Word treibt sie um. Gleich zu Beginn des Gesprächs wird klar, bei den beiden stimmt die Chemie. Was Rucker als kosmische Anziehung bezeichnet, versucht Jurczok zu benennen. Ein Kampf, den sie gemeinsam austragen, ist der um die Anerkennung ihrer Kunstform.

Unter dem bezeichnenden Titel «Spoken Word Artist? No!! I am a poet» sprechen die Künstlerin und der Künstler über die Entwicklung des Spoken Word seit ihrem ersten Treffen im Zürcher Club Moods im Jahr 2007. Dabei legen sie die Ausschlussmechanismen und den Kulturelitismus des Literaturbetriebs offen: Ohne ein Buch herausgegeben zu haben, zähle die Arbeit nicht, eingeladen wird man erst recht nicht. Damals, vor Social Media, gab es noch kein Produkt, das man als Spoken Word Künstler*in vorlegen konnte. Fördermittel blieben aus, die für die Zuschauer*innen gerade attraktive Performativität der Kunstform wurde zum Hindernis. Doch die Situation habe sich gebessert, so Jurczok, nun wird auch ihnen an den Literaturfestivals eine Plattform gegeben.

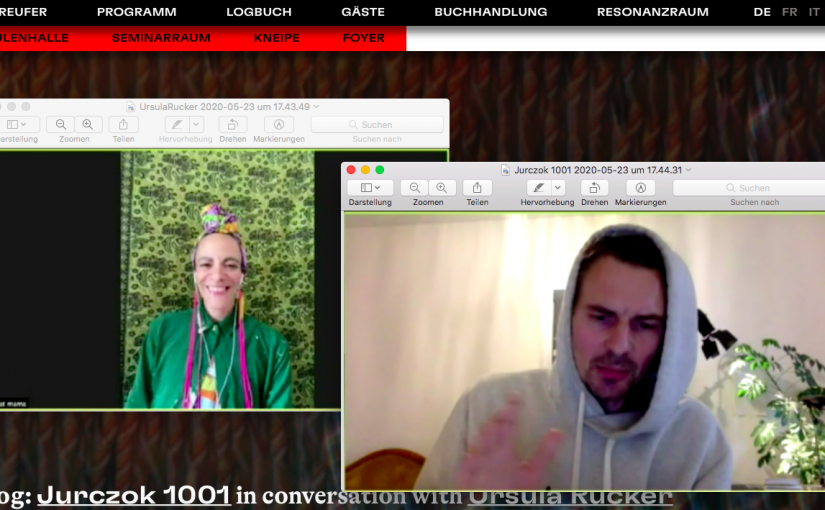

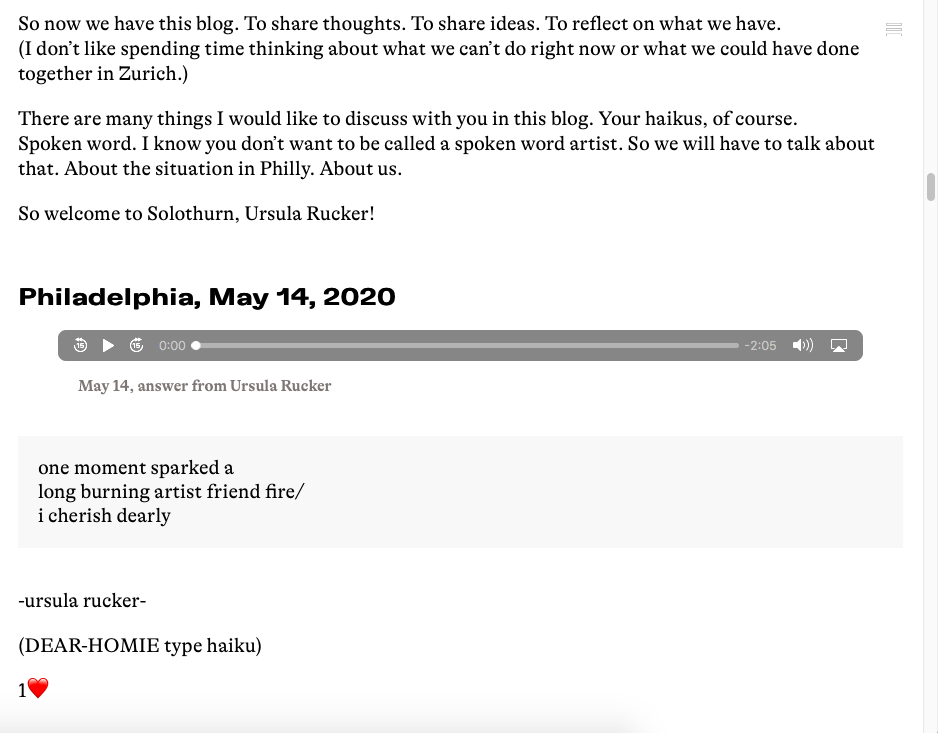

Die Bezeichnung als Spoken Word Artist findet Ursula Rucker aber einschränkend. Sie will sich keiner Genredefinition unterwerfen. Ihre grenzensprengende Praxis stellen Jurczok 1001 und Ursula Rucker auch im angepassten virtuellen Rahmen unter Beweis. In Form eines Poetry Exchange „Zürich – Philadelphia“ senden sie sich Haikus zu und haben das Ganze im Logbuch der Literaturtage festgehalten. Im Gespräch lesen sie diese nun vor, nehmen die Worte mit einer ansteckenden Begeisterung auseinander. Jurczok gibt den Zuschauer*innen zum Ende eine Kostprobe seiner von Rap und Beatboxing inspirierten Spoken Beats. Spontan greift sich Ursula Rucker in Philadelphia einen Egg Shaker und steigt mit ein. Bittersüss war das Treffen, wie Rucker sagt. Wunderbar war es, sich an den Literaturtagen über ihre Kunst zu unterhalten, sie könne es jedoch kaum erwarten, bald wieder miteinander zu performen.