«Ich bin wie ein Hund. Ich gehe überall da lang, wo es gut riecht», erzählt Alex Capus. Dies sei sein Privileg als Schriftsteller. Er könne sich mit jenen historischen Stoffen beschäftigen, die ihm wirklich zusagen – und alles andere könne er «den Historikern und Journalisten überlassen». Schon als Student sei er eigensinnig gewesen und habe stets seinen eigenen Weg gewählt; nicht immer zur Freude seiner Dozierenden.

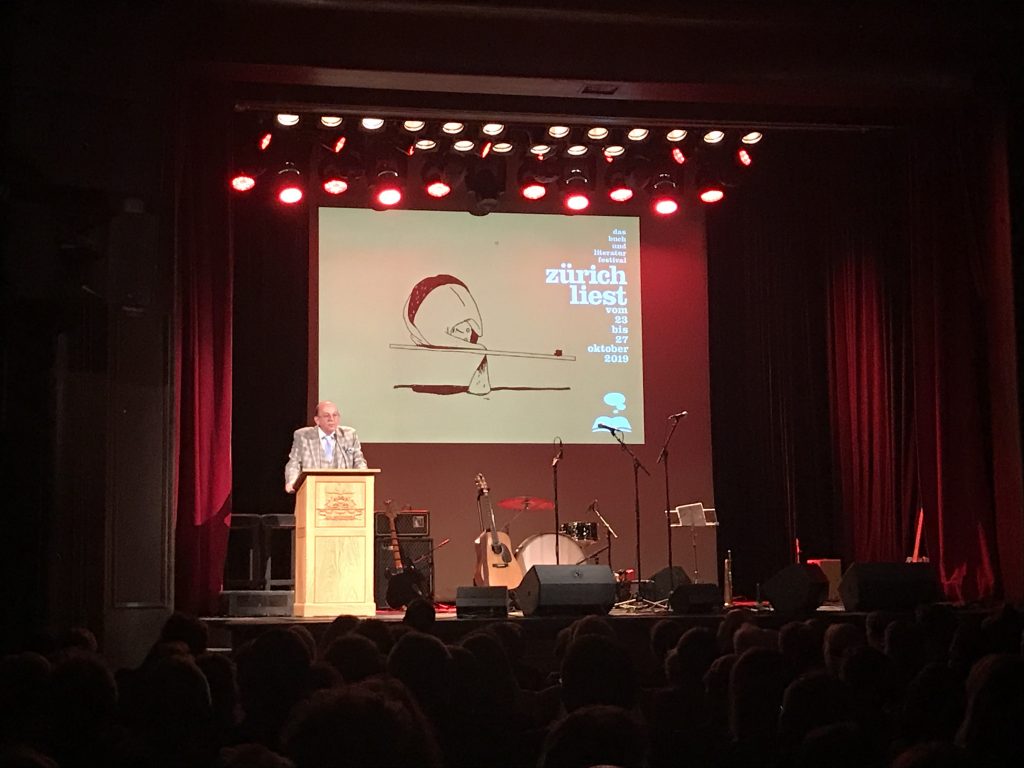

Über den Weg von der historischen Recherche zur literarischen Fiktion spricht er am Sonntagnachmittag im KOSMOS mit Marc Tribelhorn, Redaktor bei der NZZ. Capus berichtet von seinen Recherche-Abenteuern, die bisweilen selber an fiktionale Geschichten erinnern. «Eine lustige Geschichte. Sie stimmt sogar», kommentiert er seine Erzählung einmal. Die Leute des vollbesetzten Saals – viele davon eingefleischte Capus-Fans, wie ich annehme – lachen lauthals. In gewohnt ernster und ironischer Manier beantwortet Capus die Fragen des Moderators.

Ob nicht das Leben die schönsten Geschichten schreibe, fragt Tribelhorn den Literaten zu Beginn. «Das Leben schreibt gar keine Geschichten», antwortet Capus. Die Geschichte liege ganz im Auge des Betrachters. Es sei die Aufgabe des Erzählers, eine Struktur in Ereignisse zu bringen. Die Kausalität erschliesst sich aus dem Datenmaterial der Archive noch nicht.

Wenn er ein Thema gefunden habe, welches ihn wirklich interessiere, dann recherchiere er so intensiv, bis er «der Fachmann» in diesem Gebiet sei, erklärt Capus. Er wolle dann alles wissen – auch Alltäglichkeiten der Zeit. Bedauerlicherweise müsse er bei der Verarbeitung zum Roman viel Wissen beiseite lassen. Auf die Frage des Moderators, wie er denn bei seinen historischen Recherchen vorgehe, antwortet Capus trocken: «Das ist nicht sehr kompliziert, dieses Handwerk. Keine Hexerei.» Das kenne der Moderator ja selber auch aus dem Studium. „Wichtig ist doch die individuelle Neugierde.“

Für seine Recherchen besucht Capus nicht nur verschiedene Archive in der Schweiz. Auch im Ausland wird er ab und an fündig. Für Munzinger Pascha etwa führten ihn seine Recherchen bis nach Kairo. Er suchte Briefe – die er da tatsächlich fand. Als Erzähler könne er, so erklärt Capus, Kausalitäten herstellen, die ihm gefallen – ohne Anspruch auf objektive Wahrheit. Zur Veranschaulichung erzählt er von seiner Reise nach Kreta: Da habe er sich mit seiner Famlilie verschiedene Ausgrabungen angeschaut. Oft war anhand der bescheidenen Überreste überhaupt nicht klar, wann oder zu welchem Zweck die Gebäude errichtet worden waren. Dann kamen sie zum Palast von Knossos. Wenngleich es ja «augenfällig für jeden» sei, dass es sich bei dieser Rekonstruktion um eine Fiktion handle, habe Knossos ihm besser gefallen, erklärt er.

Als Schriftsteller habe er die Möglichkeit, die historischen Fakten zu verbinden, ohne sie wissenschaftlich genau belegen zu müssen. «Es steht Roman drauf, dann ist auch Roman drin», stellt Capus fest.