KW49

Ohne Ecken und Kanten

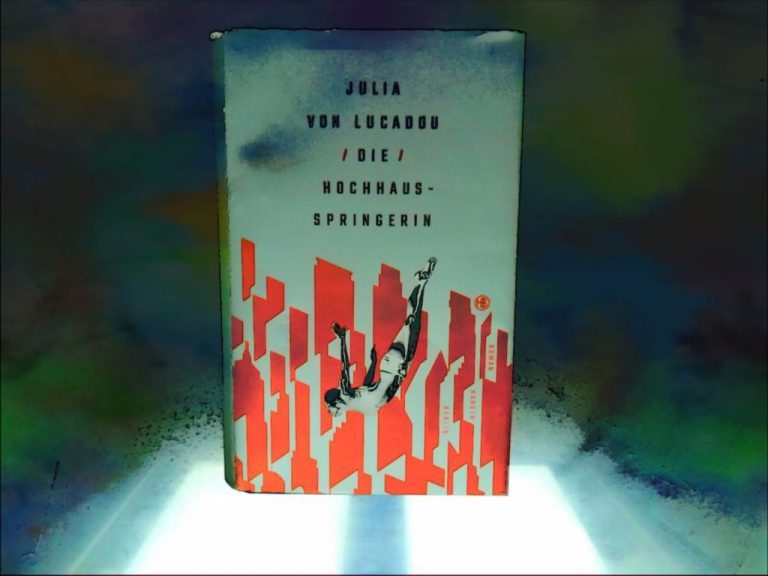

In ihrem Debüt «Die Hochhausspringerin» inszeniert die Filmwissenschafterin Julia von Lucadou eine Bilderwelt der reibungslosen Oberfläche, die ein gesellschaftskritisches Schlaglicht auf die gegenwärtige Verschränkung von Selbstoptimierung und Unterwerfung wirft. Ein erschreckend zeitnaher dystopischer Roman, der mit Anleihen aus dem Cyberpunk und dem Artistenroman auftrumpft.

Wie im Film

Zoom rein am Anfang der Geschichte – Zoom raus am Schluss. «Die Hochhausspringerin» funktioniert vor allem über präzise Szeneschilderungen, was diesem Roman seinen filmischen Charakter verleiht. Julia von Lucadou, die selber aus der Filmbranche kommt, zeichnet das Bild einer Stadt aus der Zukunft, in der ausschliesslich erfolgreiche Leute wohnen – der Rest wohnt in den Peripherien. Es ist eine Dystopie, die weder wie Dietmar Daths «Der Schnitt durch die Sonne» von der Erde abhebt, noch wie Heinz Helles «Eigentlich müssten wir tanzen» oder Dorothee Elmigers «Einladung an die Waghalsigen» ein wirkliches Endzeitszenario durchspielt. Von Lucadous Roman zeichnet das Bild unserer Erde in einer nicht sehr fernen Zukunft. Nicht zu abgefahren, nicht zu weit weg – nicht allzu anders.

Im Fokus des Textes stehen zwei Frauenfiguren. Da ist Riva, Hochleistungssportlerin und moderne Gladiatorin im Flysuit, die zum Amüsement des Publikums lebensgefährliche Sprünge von Hochhäusern wagt und dank ihres Sportanzugs jeweils kurz vor dem Sturz wieder in die Luft katapultiert wird. Sie ist ein Star mit Millionen Fans.

Ab jenem Moment, in dem sie das Training verweigert und ihre Wohnung nicht mehr verlässt, betritt Hitomi die Szene, die zweite Hauptfigur und Erzählerin des Romans. Sie ist Wirtschaftspsychologin und hat den Auftrag, Riva wieder ins Geschäft zurückzubringen, sie wieder funktionstüchtig zu machen – dies vor allem der Sponsoren wegen, die abzuspringen drohen. Sie setzt sich aber nicht direkt mit Riva in Verbindung, sondern beobachtet sie über einen Bildschirm. Auch Hitomi selbst wird ständig überwacht, und das nicht nur von ihrem Chef. Sie überwacht sich selber, unter anderem mithilfe ihres Activity Trackers, der ihr aufzeigt, wie wenig sie schläft und sie zur Bewegung gemahnt.

Bedingungslose Unterwerfung

Der kalte Stil, den von Lucadou für ihren Roman wählt, geht Hand in Hand mit der perfektionistischen Welt, von der sie erzählt und die von jeglichen Affekten befreit zu sein scheint. Ohne moralischen Kommentar wird beschrieben, abgebildet. Die gesellschaftskritische Haltung wird durch diesen aalglatten Stil unterstrichen, der das Essentielle der Geschichte zu verstehen gibt: Ohne Ecken und Kanten soll man sich in die Gesellschaft einpassen und sich nicht für sich selbst, sondern für die anderen optimieren, um widerstandslos wie der Flysuit zu werden. Es ist dabei nicht mehr nur Big Brother, der einen überwacht, sondern man selbst ist ganz vorne mit dabei – eine ziemlich treffende Zeitdiagnose, die in sich genug erschreckend ist und des Zukunftsszenarios nicht dringend bedürfte.

Schreiben als ambivalente Artistik

Das zeitlich nur leicht verschobene Setting der Geschichte könnte aber auch dazu dienen, auf eine übertragene Lesart hinzulenken. Analog zu Kafkas Figuren, die der Zirkuswelt entstammen, können die Artist*innenfiguren in «Die Hochhausspringerin» als Allegorie auf das Schreiben und das Autor*innendasein gelesen werden. In Kafkas Kurzerzählung «Auf der Galerie» werden zwei widersprüchliche Auftrittsszenen einer Zirkusreiterin einander gegenübergestellt: Einmal wird die Darbietung als ein qual- und gewaltvoller Akt geschildert, ein anderes Mal als ein triumphreiches Kunststück. Von Lucadou charakterisiert ihre Akrobat*innen ebenfalls durch eine markante Ambivalenz. Die eine Sprungszene zeigt einen Unfall eines Hochhausspringers, der aufgrund eines Fehlers auf dem Boden aufprallt und stirbt. In der Eingangsszene der Erzählung wiederum sehen wir eine Hochhaussprungszene, in der eine bravourös gesprungene Sportlerin unter jubelndem Applaus gekonnt in die Luft schnellt. So gesehen können diese Szenen als eine Anspielung auf die Zweischneidigkeit der Literaturproduktion ausgelegt werden, die einem prekären Seiltanz über dem Abgrund gleicht.

Gesellschaftskritik mit Trademarks

Das Buch geht aber über diese Allegorie hinaus. Die unzähligen, mit Trademarks versehenen Begriffe – von «FlysuitTM» über «Motivation TripTM» bis «Fall SpotTM» – üben spitz Kritik an einer fortschreitenden Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, die selbst vor der Enteignung der Sprache keinen Halt macht. Mit diesem Sprachmittel stellt sich die Autorin in eine Tradition des Cyberpunks, die bei Stephenson in «Snow Crash» ihren Ursprung und durch Leif Randt in «Planet Magnon» und sogar bei Kulturreaktionären wie Roland Reuss mit dem Buch «Ende der Hypnose: Vom Netz und zum Buch» ihre Fortsetzung fand. Neben diesen gesellschaftskritischen Aspekten hat der Roman sehr wohl auch unterhaltende Komponenten. So erzeugen die radikal buddhistische Büroeinrichtung des Chefs oder seine täglichen Yogaübungen, gepaart mit seinen perfektionistisch verbissenen Arbeitsansprüchen, ihre eigene tragische Komik.

Bilderverschleiss

Wenngleich sich „Die Hochhausspringerin“ keiner poetischen Stilistik bedient, schafft der Text mit Hilfe exakter distanzierter Beschreibungen eindrucksvolle Bilder, die mittels ihrer oberflächlichen Makellosigkeit das Verschwinden jeglicher Differenz inszenieren. Insgesamt vermögen die Bilderwelten von Lucadous anregende Reflexionen loszutreten. Doch irgendwann nutzen sich die Motive ab, sind nicht mehr fruchtbar und es gelingt nicht, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Dies könnte natürlich ein performativer Effekt sein, der im Dienste der gesellschaftskritischen Dimension der Erzählung steht – was aber der Tatsache, dass die Lektüre dieser kalten Dystopie nach der ersten Buchhälfte zu einer ermüdenden Angelegenheit wird, nichts abtut. So fällt die Erzählung weit ab von dem am Anfang des Romans stehenden Gedicht von Sylvia Plath, das einen Spannungsabgrund vielschichtiger Dynamik auftut und den Themen Perfektion und Depression auf einer hohen künstlerischen Ebene begegnet. Auch eindrückliche Bilder und gefeilte Sprache seitens von Lucadou können daran nichts ändern.

Julia von Lucadou: Die Hochhausspringerin. 288 Seiten. Berlin: Carl Hanser Verlag 2018, ca. 29 Franken.