Eben erst angereist vom Literaturfest Salzburg, stellen Grenadine Rübler, Laura Schiele und Marius Schmidt ihre Texte auch am diesjährigen Thuner Literaturfestival Literaare vor. Unter der Moderation von Benjamin Schlüer sprechen die drei Gewinner:innen des Lyrik-Wettbewerbs Textstreich 2020 über Räume, Körperlichkeit und verhandeln Form, Bild und Wort über mehrere Sinne.

Für Grenadine Rübler führte der Weg zum Erzählen über die Architektur; Architektur ist für sie ebenso eine Form des Erzählens, wie Worte Raum schaffend, einnehmend und bildend sein können. Schon während ihres Architekturstudiums interessierte sie sich mehr für die Theorie und Geschichte, die hinter den Bauwerken standen. Die heute Sprachkunst Studierende fand in der Sprache ihr Ausdrucksmedium und kreiert mit ihrer Lyrik heute sprachliche Konstrukte, die semantische Brücken legen zwischen Sinneseindrücken und Sinnesausdrücken. Dennoch wirkt das vorgetragene Werk Sprachreste kaum konstruiert, sondern als Zusammensatz natürlicher Wortgebilde. Zukünftig wird Grenadine nicht nur literarische Räume entwerfen, sondern auch einen Blick auf die Fassaden werfen; wir bleiben gespannt, ob die Auseinandersetzung mit Sprache als Oberfläche, mit Hüllen und Fassaden ihre Form im Essay oder Gedicht wiederfinden – denn wie die Schriftstellerin zu Ende ihres lyrischen Werks verlauten lässt, sind «Gebäude [sind] Höhlen, Gebäude sind Hüllen. Gebäude sind Hüllen.»

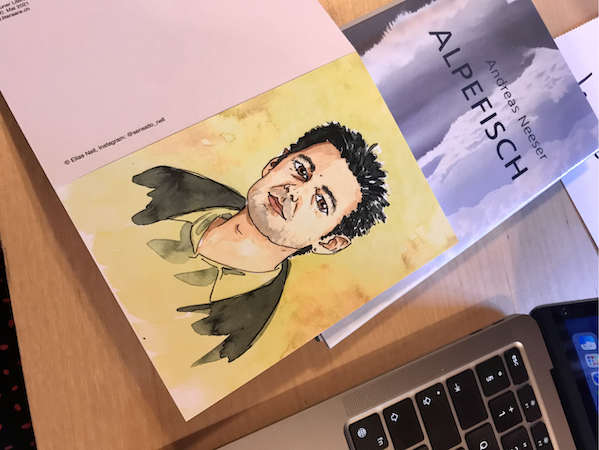

Mit seinen Kurztexten in Form von prosaischer Lyrik, selbst gezeichneten Portraits und abstrakten, graphischen Bildern überzeugte Marius Schmidt die Textstreich-Jury. Eingeleitet von Benjamin Schlüer mit «sprachlich kunstvoll, kapriziös, klug und Witz» präsentiert der in Berlin lebende Gewinner sein gebundenes Werk Zählen Sie bis Null den Literaturfestivalbesuchern in Thun. In präziser Sprache formuliert und mit graphischen Ergänzungen eröffnet Marius den Zugang zu seinen Momentgeschichten gleich auf mehreren Ebenen. Auf die Frage, wie das Werk entstanden sei, entgegnet der Schriftsteller und bildende Künstler, dass sich die Materialsammlung in einer Situation, die die Frage aufwarf, wie man kontinuierliches Bewusstsein konstruiert, erschloss. Wort und Bild entwickeln sich bei Marius parallel, finden sich zusammen. Zählen Sie bis Null wuchs mittlerweile um einige szenarische Kurztexte, die wir bald zu Gesicht bekommen dürfen. Augenblicklich arbeitet Marius an mehreren Graphic Novel Skripten und an der Weiterentwicklung der Erzähltechnik mit Wort und Bild.

Laura Schiele findet in der Lyrik ihre «natürliche Art und Weise sich auszudrücken». Die Gedichtsammlung MPEMBA, die in zwölf Kurzgedichten einen Motivkatalog zusammenstellt und diesen thematisch ineinander überfliessen lässt, erzählt von einer Faszination für diffuse Körperlichkeit, das Zwischenmenschliche sowie den Räumen zwischen den Menschen und vermag unscharfe Grenzen präzise zu Wort zu bringen. Die Maschinenbau studierende Lyrikerin setzt den Inhalt ihrer Gedichte im Kontrast zu Maschinen, denen ein klarer Ablauf vorgegeben sind. Verworrene Grenzen, Risse und prägnant körperliche Themen wie Krebserkrankungen – der Körper, der gegen sich selbst arbeitet – finden sich bei Laura in poetischer Ordnung. Lyrik ist für sie nicht nur Ausdrucksform, sondern ein Medium, um Unfassbares greifbar zu gestalten – in die Kompaktform Gedicht zu übersetzen. Die studierte Übersetzerin wird sich auch in Zukunft atmosphärisch aufgreifende lyrische Werke zu verfassen, die mitunter Körperlichkeit thematisieren, sowie sich von englischen und katalanischen Texten inspirieren lassen.