Levin Westermann liest am zweiten Tag der literaare sowohl aus seinem Gedichtband bezüglich der Schatten als auch aus seinem Essay Ovibus Moschatus vor. Im Gespräch mit Tabea Schneider spricht er über die Dimensionen der Lyrik, der Kraft der Literatur und dem traurigen Verhältnis zwischen Mensch und Tier.

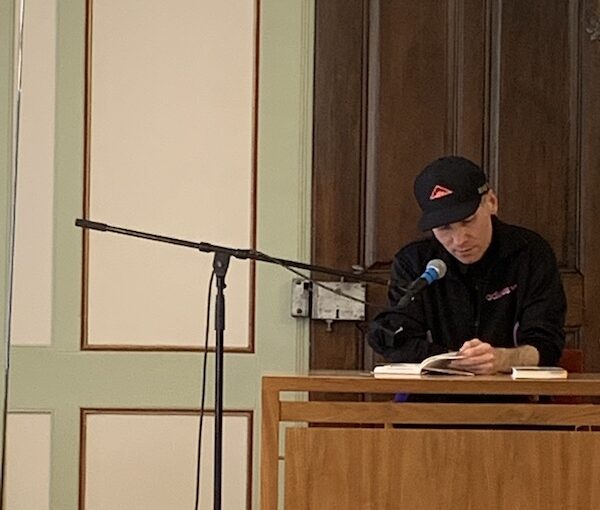

Er habe in Frankfurt gelebt und vor sich hin studiert, bis die Lyrik in sein Leben kam, denn «von da an ist alles anders gelaufen», spricht Levin Westermann ins Mikrophon. Mir wird klar, Westermann, lässig gekleidet in Shorts, Adidas-Jäckchen und Cappy, hat einiges zu erzählen.

In einem dreihundert Seiten umfassenden Roman muss es zwingenderweise Füllsätze geben, da man sonst nie und nimmer über die fünfzigste Seite hinauskommt. Bei Lyrik sei das anders, so Westermann. Man merkt in der Lyrik, wie lange an einem Satz, an einem Wort oder an einer Silbe gearbeitet wurde. Lyrik muss laut gelesen werden, denn es geht um den Klang. Wenn etwas schief klingt, dann klingt es schief – und nein, man kann diese Frequenz nicht wissenschaftlich nachweisen, man soll es auch nicht. Es geht um Intuition, um Gefühle und um den Verlass auf die eigenen Ohren.

Landschaft, ihre Zerstörung, Klimawandel und die Stellung der Tiere

Es folgt ein kurzer Exkurs, in dem Tabea Schneider charakteristische Motive von Westermanns Schaffen ins Zentrum rückt, worauf Westermann tief ein-, erschöpft wieder ausatmet und kopfnickend «ist traurig, ja», erwidert. Er hätte noch nie verstanden, wie man an einem Gehege vorbeigehen und darüber witzeln könne, dass auf der Weide lebendige Steaks stünden. Absurd sei ihm der Gedanke. Für Westermann steht ausser Zweifel, dass «die Gewalt gegen Tiere die Voraussetzung für die Gewalt gegen Menschen ist», weil eine den Menschen niedrigere, unwürdige Klasse geschaffen wurde, in die unter gewissen politischen Umständen – man denke an die Zeit des Nationalsozialismus – auch bestimmte Bevölkerungsgruppen gezwängt wurden.

«Für mich ist das Tolle an Literatur und am Schreiben», so Westermann, «dass eine Art Wahlverwandtschaften aufkommen kann.» Und ja, es stimmt: Niemand kann uns verbieten mit Schreibenden der Vergangenheit an einen Tisch zu sitzen, auch wenn diese schon seit längerer Zeit nicht mehr unter uns sind. Ihre Körper sind verstummt, ihre Stimmen sprechen weiter.

Literatur kann aber noch vieles mehr. Literatur ist das Abbild einer Zeit und produziert fortlaufend Zeitdokumente, anhand deren rückblickend gezeigt werden kann, dass wir als Menschheit noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir – zumindest die meisten von uns – gerne sein würden. «Alles was man braucht, um darüber zu sprechen, steht seit jahrtausenden geschrieben.» Es liegt an uns, die Stimmen aufzugreifen, zu reanimieren und zu verstärken

Auf die plötzliche Stille folgt Beifall. Ich sitze da, fasziniert davon, wie Westermann im Thuner Rathaus über Literatur redet, welche Vernetzungen er in seinem Kopf anstellt, wie er seinen Begriff von Literatur zu vermitteln und komplexe Gedanken nicht simpel, aber einfach auszudrücken vermag.