KW04

Das Schreiben ist ein Stock, an dem er geht

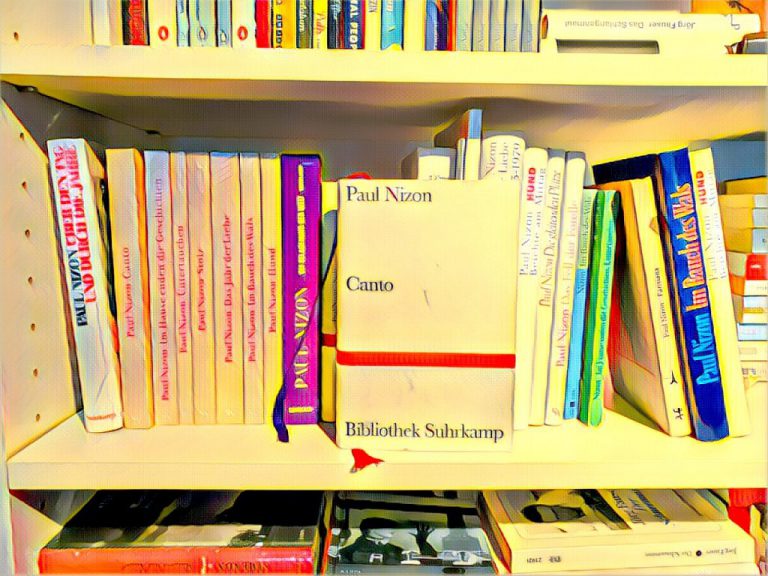

Vor gut 60 Jahren erschien Paul Nizons erster Roman «Canto», er selbst wurde vergangenen Dezember 90 Jahre alt. Ein Streifzug durch seine Prosadichtung zeigt einen kompromisslosen Meister der Szenographie, den seine Schreibpassion ins Exil trieb.

Auf den ersten Blick ist da nur ein grosses Durcheinander. Keinen Plot, an den man sich halten könnte, keine ersichtliche Komposition. Da sind Szenen oft kaum mehr als Skizzen, Sätze einfach hingeworfen, manchmal nur ein Wort. Gespräche stehen neben Erinnerungen, Träume neben Städtebeschreibungen, häufig noch nicht einmal durch einen Punkt voneinander getrennt. Zusammenhänge entstehen bei Paul Nizon weniger durch Kausalität als durch Assoziation.

Was unübersichtlich erscheint, hat durchaus System. «Aktionsprosa» nennt der Schweizer Schriftsteller mit Jahrgang 1929 seine Schreibtechnik. Und tatsächlich hat er mit Jackson Pollock, dem Vater des Action Painting, mehr gemeinsam als mit einem typischen Romancier. Denn so wie Pollocks berühmteste Werke keine Abbilder von Gegenständen sind, so erzählen Nizons Bücher keine Geschichten. Ihr Ordnungsprinzip ist nicht die Chronologie irgendwelcher Geschehnisse, sondern das Sprachgefühl ihres Verfassers.

Schon im ersten Roman thematisiert Paul Nizon seine Arbeitsweise ausführlich. In Canto beschreibt der Ich-Erzähler jenes Jahr, das der Autor dank eines Stipendiums im Istituto Svizzero di Roma verbringen konnte. Während seine Mitstipendiaten sich täglich fleissig an die Arbeit machen und am Ende «hereinholen, was zu holen ist», irrt Nizons Protagonist pausenlos durch die Stadt. Bei Prostituierten, in verwinkelten Gassen, im Bus, in Nachtlokalen und sogar in der Provinz sucht er nach seiner Stimme – die der richtige Paul Nizon drei Jahre später, 1963, findet. Canto ist ein vielstimmiger Lobgesang auf die chaotische Grossstadt und das tobende Leben darin.

Selten steht in diesem Canto ein Wort an unpassender Stelle, nie stockt der Rhythmus der Sätze. Paul Nizon schreibt seine Prosastücke mit der Akkuratesse eines Lyrikers. Und gerade so, als müssten sie vor Zuhörer*innen bestehen können, bearbeitet er seine Texte auch. Er liest sie immer wieder vor und nimmt sich dabei mit einem Kassettenrekorder auf. Mit dieser Technik überprüft er jede klangliche Kleinigkeit. So etwas wie Aussage entsteht da, wenn überhaupt, nur noch sekundär, als Nebenprodukt einer klingenden Sprache. «Ich bin ein Sprachmensch», schreibt er über sich selbst, «kein Inhalte-Verteiler».

Dieser Sprachmensch war Nizon von Anfang an. Schon als Gymnasiast schrieb er unentwegt, und nach der Dissertation in Kunstgeschichte wurde er in kürzester Zeit leitender Kunstkritiker bei der Neuen Zürcher Zeitung. Schriftsteller musste der Sohn eines früh verstorbenen russischen Chemikers hingegen erst werden. Dabei waren ihm aber die Brotarbeit, die Ehe und die drei Kinder im Weg. Nizon macht noch heute keinen Hehl daraus, dass das bürgerliche Leben ihm lästig war. Über die Familiensituation sagt er, dass sie ihn nicht nur gebremst, sondern «ganz und gar verhindert» hätte, wenn er sie nicht bald abgestreift hätte. Und auch das geistige Klima seiner Umgebung empfand er zusehends als einengend. Die Schweiz sei ihren Künstlern «geradezu feindlich gesinnt», behauptete er 1970 im «Diskurs in der Enge».

Vordergründig behandelt die Streitschrift die damalige Kunstszene, aber sie ist auch das Zeugnis des frustrierten Schriftstellernovizen, der Paul Nizon zu dieser Zeit war. Nach dem Erstling Canto, der nur ein mässiger Erfolg gewesen war, erschien acht Jahre lang überhaupt nichts Literarisches aus seiner Hand, und ein grosser Wurf sollte ihm erst 1975 wieder gelingen. Seine geringe Produktivität erklärte er im Diskurs in der Enge ganz pauschal so: Unter schweizerischen Bedingungen könne überhaupt nichts anderes als Lokalkunst entstehen. Jede höhere Ambition ersticke schon im Keim. Es fehlen in der Eidgenossenschaft das «Schicksalsklima», die Tradition, aber auch die Politik. Die Schweiz «verscherze» entweder ihre Söhne oder zwinge sie zum Auswandern.

Da war einer also so überzeugt von sich und seinem künstlerischen Vermögen, dass er lieber dem ganzen Land an seinem möglichen Scheitern schon vorsorglich die Schuld gab, als an sich selbst zu zweifeln. Einer, der ein paar Jahre später lieber alles zurücklassen und nach Paris übersiedeln wird als von seinem Plan abzurücken. Ja, Bescheidenheit ist gewiss nicht Paul Nizons grösster Vorzug. Schon 1968 betonte er, dass er durchaus nicht zur Wirkungslosigkeit verdammt sei, nur weil er «für Einzelne schreibe». Und im Herbst des vergangenen Jahres gab er in einem Radiointerview an, einige seiner Bücher gehörten zu den «besten der Welt».

Damals wie heute: Nizons Eigensinn ist radikal. In der französischen Metropole kannte der Berner niemanden, und er wollte auch niemanden kennenlernen – vielleicht aus Überzeugung, dass man von ihm dann schon hören würde? Er lebte jedenfalls einsam in der winzigen Wohnung, die eine Tante ihm hinterlassen hatte, verfiel in Depressionen. Aber er schrieb weiter, viele Seiten jeden Tag. Das Leben sei zu gewinnen oder zu verlieren, war schliesslich stets sein Motto gewesen, und jetzt, am Ende der Siebziger Jahre, musste er endgültig beweisen, dass er imstande war, es zu gewinnen.

Aber was ist das überhaupt, dieses Leben, und wie wäre es denn zu gewinnen?

Ausgangspunkt seiner Bücher ist immer Paul Nizon selbst. Von seinem Standpunkt geht alles aus, und zu ihm führt alles zurück. Im Canto begleiten wir einen jungen Schriftteller in den Gassen von Rom, der «auf die Welt» wollte wie Nizon es wollte. In «Stolz» lesen wir von einem Kunsthistoriker, der, wie Nizon, seine Dissertation über Vincent van Gogh schreibt. Und im «Jahr der Liebe» sehen wir einem Schriftsteller in seinem «Schachtelzimmer» zu, wie Nizon selbst eines bewohnt hat. Oft und mit guten Gründen wird Paul Nizon deshalb als autobiographischer Schriftsteller bezeichnet, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn da ist gar kein Leben, das vor den Büchern stattfindet und dann, zur Geschichte verdichtet, in sie eingeht. Im Gegenteil heisst es bei Nizon: «Das Leben ist nicht in eine Geschichte zu packen. Geschichten sind Anschläge auf das Leben.»

Das Leben entsteht bei Nizon erst während des Schreibens, sozusagen unter dem Rattern der Schreibmaschine und mit dem Kratzen der Feder. Bevor er nicht schreibt, hat er «kein Programm, kein Engagement, keine Geschichte, keine Fabel, keinen Faden» vorzuweisen. So behauptet es bereits der Ich-Erzähler in Canto, der «nur diese Schreibpassion in den Fingern» sein Eigen nennt. Dem Schreiben kommt bei Nizon also keine beschreibende Funktion zu, sondern eine schöpferische, im Wortsinn poietische. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass er sich auch schon als einen bezeichnete, der «an das Schreiben angeschlossen ist wie an ein Beatmungsgerät». Das Leben bedingt bei Nizon die Literatur genauso sehr wie die Literatur das Leben, an der Literatur geht er wie an einer Krücke: «Dieser Schreibfanatismus ist mein Krückstock, ohne den ich glatt vertaumeln würde», steht ebenfalls in Canto geschrieben.

Das Leben gewinnen hiesse also vor allen Dingen, als Autor zu bestehen. Und ausgerechnet das wollte ihm nie so richtig gelingen. Für Canto hatte ihm der legendäre Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld Weltruhm prophezeit, doch das Buch wurde eine finanzielle Enttäuschung und kam auch bei der Kritik nicht sonderlich gut an. Dem Autor selbst scheint noch im hohen Alter nichts gleichgültig zu sein. Er zählt sich weiterhin zu den wichtigsten lebenden Schriftstellern.

Nur in Frankreich teilt eine grössere Öffentlichkeit diese Meinung. Die Tageszeitung Le Monde zählte Nizons Texte schon seit den Neunzigerjahren zu den allerbesten. Bei uns hingegen ist er ein Geheimtipp geblieben – und zwar schon so lange, dass man von einem Klassiker-Geheimtipp sprechen müsste.

Paul Nizon: Gesammelte Werke in sieben Bänden. 1402 Seiten. Berlin: Suhrkamp 1999, ca. 70 Franken.