KW12

Ich gehe die Bäume hoch

Da war auf einmal diese Stimme, die uns mitteilte, «I sun tuot quellas dumondas / Chi füss da responder / Uossa subit». Und so fiel uns wieder ein, was wir letzten Sommer getan hatten. Nämlich Bibi Vaplan in Zug getroffen, um über ihr literarisches Debüt «E las culurs dals pleds» zu sprechen. Kaum ist ihr neues Album «Cler Cler» auf dem Markt, rücken wir nun auch endlich - mit marktstrategischem Kalkül - unseren Bericht raus.

Die Rede von der Musikalität der Dichtung ist in der jüngeren Schweizer Literaturgeschichte allgegenwärtig. Während die Lyrik als gedrucktes Genre, als «Gedankenlyrik» immer noch ein ökonomisches Nischendasein fristet, besteht ein nicht uninteressanter Wesenszug der helvetischen Wortkunst in der sukzessiven Überschreitung der Grenze zwischen den Künsten im Wortklang. Mit einer an Notwendigkeit grenzenden Wahrscheinlichkeit von Bern ausgehend zieht sich eine Linie der tönenden Silbenmalerei von Matter über Hohler bis zu denen, die überall sind oder auch anderswo. Der Grundgestus dieser durchaus populären wie gekonnten Kunstform ist natürlich ein dialektischer: Die Spartenschwelle, auf der man sich beharrlich wie dominant (in jedem Fall dominanter wie in umliegenden Ländern) positioniert, muss man selbst erst einmal konstituieren, damit sie als eine solche wahrgenommen wird. Unter den Zürchern wird das manchem auf Dauer zu viel und solche Leute reissen dann mit einer gewissen Lust und dem Brecheisen diese Schwelle dann einfach aus dem Boden. (Über Jurczoks «Spoken Beats» in Kürze mehr an dieser Stelle.)

Die rhätische Björk?

Den umgekehrten Weg hingegen – der nämlich von der Musik in die Dichtung führt – sieht man nur noch sehr selten beschritten. Und so nimmt man auch Bibi Vaplan dieser Tage wieder vor allem als die rätoromanische Ausnahmemusikerin wahr, die sie nun einmal zu verkörpern scheint. Wobei sie als solche schon eine Vielzahl an Personen in sich geschlossen hat: Als Frontfrau von Alba da la clozza noch die Bündner Inkarnation von Patti Smith, auf ihren jüngeren Soloalben eher an eine rhätische Björk gemahnend, nimmt sie in der Schweizer Musikszene seit jeher eine Sonderstellung ein – die sie auch auf ihrem letzten Album Cler Cler untermauert, das vor vier Wochen erschienen ist.

Noch ein Expresso

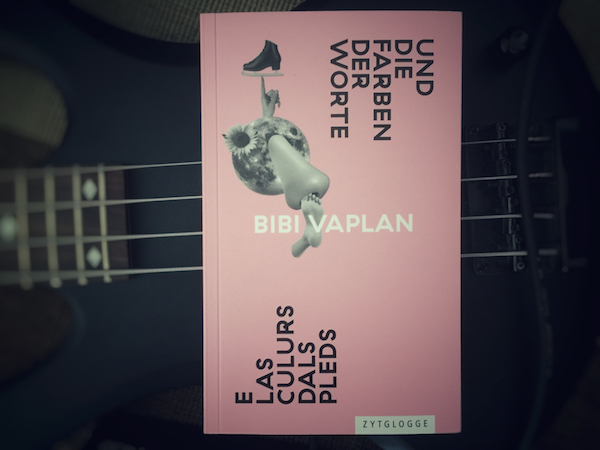

Das «Buchjahr» muss sich mit popjournalistischen Werturteilen naturgemäss zurückhalten. Andererseits ist uns «Cler Cler» ein willkommener Anlass, uns an ein Gespräch zurückzuerinnern, das wir im vergangenen Juli mit Bibi in Zug geführt haben. Gegenstand unseres Gesprächs war freilich nicht die nächste Platte, sondern ihr erstes Buch, das 2016 unter dem Titel E las culurs dals pleds / Und die Farben der Worte erschienen ist. In der Morgensonne eines Cafés erwachend, wollten wir natürlich zunächst einmal wissen, wie es denn zu diesem Buch – 127 Seiten, übersät mit Kurz- und Kürzesttexten in Deutsch und Rätoromanisch – denn gekommen sei. Am Anfang, begann Bibi, stand schon die Suche nach Worten zur Musik, also nach Lyrics. Lyrics, das ist: «Ich war am Meer. Und immer mehr Sätze kamen und ich wollte auf einmal, dass das, was ich da aufschreibe, so bleibt, wie ich es geschrieben habe.»

Die Musik erschien für einen Moment als eine Instanz, die die Worte kompromittiere – auf sie zu verzichten, gab die Freiheit zum Notat. Wohlgemerkt: zum Notat, denn das, was E las culurs dals pleds bietet, bleibt zerstreute, verwehte Prosa, bleiben sich ausbreitende Stimmen, die man halb bewusst erinnert – «tuot las vuschs cun durmir aint», wie es in Cul vent heisst. Etwa die Stimmen zweier sich unterhaltenden Frauen, von denen die erste konstatiert, letztens sei «eine Frau gestorben wegen einer Cervelat», was die zweite mit dem Wunsch nach «noch einem Expresso» kontert. Zerteilt sind diese Gespräche, die man in ähnlicher Weise auch in Arno Camenischs Ustrinkata finden könnte.

Jenseits des Subventionsdiskurses

Überhaupt: die Bündner Literatur. Im Laufe unserer Unterhaltung, Gianna ist schon vor dem zweiten Kaffee richtig da, wird einmal mehr deutlich, dass wir schon mit Klischees hantieren, bevor wir eigentlich eine echte Frage gestellt haben. Also vor allem mit dem Klischee, dass alle Rätoromanen alle anderen Rätoromanen kennen, lesen und schätzen und im Gymnasium von Romana Ganzoni unterrichtet worden sind. Bibi verneint letzteres wie ersteres, und ja: Arno Camenisch kennt sie natürlich und rätoromanische Lyrik kennt sie natürlich auch. (Nämlich zum Beispiel Gianna Olinda Cadonau.) Aber dann hat es sich auch schon mit unserer Projektion. Als rätoromanische Kulturbotschafterin verstehe sie sich mit Sicherheit nicht und auch nicht als Sprachpolitikerin. «In 2000 Jahren gibt es das Rätoromanische vielleicht noch – oder eben nicht.»

Die Entscheidung für die rätoromanische Sprache ist ihr weder historischer Auftrag noch wirtschaftliches Kalkül. Da berühren wir – nicht zum ersten Mal in der Geschichte des «Buchjahrs» – einen heiklen Punkt. Fast kein Gespräch, das wir mit rätoromanischen Künstlerinnen und Künstlern führen, und bei dem wir uns nicht im Subventionsdiskurs verheddern, der die rätoromanische Kultur nicht nur in Diskussionen der Unterländer immer umlagert, irgendwo umspült, lauert. Bibi wird deutlich: «Ich schreibe und singe Romanisch, weil ich mich dort am ehesten ausdrücken kann und wiederfinde und nicht, weil Radio Rumantsch Zuschüsse bekommt.»

Ich drej dürre

Tatsächlich ist Bibi Vaplan ja schon immer eine sprachliche Grenzgängerin gewesen. Ins Engadin ist sie mit 23 gezogen, erst seitdem schreibt sie auch romanische Texte. «Zuvor schrieb ich immer auf Deutsch, obwohl meine Eltern beide Rumantsch sprachen. Als ich dann ins Engadin kam, passierte etwas, denn auf einmal lebte ich da in einer Sprache, die mir eine ganz andere Energie zur Verfügung stellte.» Dass man – etwa im Gegensatz zum Englischen – im Bündnerromanisch noch Sprachbilder finden könne, die bislang noch ungesagt und nicht bereits tausendmal verramscht seien: Das mache unter anderem das Kraftreservoir dieser Sprache aus.

Womit wir wieder beim Buch wären, das mit der Sprachordnung recht untypisch umgeht. Macht es auf den ersten Blick den Anschein, Deutsch und Rumantsch stünden sich auf geraden und ungeraden Seiten gegenüber, so wird nach und nach erkennbar, dass es gerade die unüberwindbaren Barrieren zwischen den Sprachen sind, die dieses Buch prägen. Manches bleibt – von beiden Seiten her – unübersetzt – von beiden Seiten her. «Was soll ich dazu sagen? Zeilen wie: ‹Ir a kino es flot / Là as poja baiver / La coca cola / Our da la bavroula‹ – das ist schon sehr lustig. [Wie mir Gianna später bestätigt.] Aber auf Deutsch mal sicher nicht.« Anderes wird so übersetzt, dass das Bild aus dem Rätoromanischen ins Deutsche wandert, in der Idiomatik aber gebrochen wird. Aus «Eu vegn per la bos-cha» (dem romanischen Pendant zum Zürcher «Ich drej dürre») wird dann – ganz korrekt – «Ich gehe die Bäume hoch». Der Anschluss «um einen Mann zum Heiraten zu finden» («a tscherchar / Ün hom per maridar») nimmt sich in der Übertragung dann doch ziemlich anders aus. Aber es sind dann eben «zwei Gedichte, die von Bäumen und vom Heiraten handeln.»

Ein wenig sinnieren wir weiter, über die Musik als einen Prozess der sprachlichen Selbstfindung, über das Kürzen als basale Tätigkeit des Dichtens, dann auch noch vor allem über die Collagen, die das Buch bevölkern und die in ihrer «Kargheit und Ernüchterung», in der sie Silvio Ketterer geschaffen hat, sich auffällig gut zu Bibi Vaplans Versen fügen. Aber dann war es auch schon fast Mittag, sie musste noch mit dem Hund weg. Und wir nahmen dann auch irgendwann einen Zug.

Bibi Vaplan: E las culurs dals pleds / Und die Farben der Worte, Basel: Zytglogge 2016, 128 S., 27 CHF.