KW15

«i gloube, dr Ärnscht Bloch isch tschuld»

Erstmals liegen Walter Vogts Mundarttexte gesammelt in einem Band vor. Anlass genug, ihren Entstehungskontext und damit den Beginn der «modern mundart»-Bewegung Revue passieren zu lassen.

Die Welt in Bern

Die Podiumsveranstaltung «modern mundart. Ein Experiment» vom 22. Mai 1967 im Berner «theater am zytglogge» begann mit einem Knall:

vietnam

krawall voruss

rennt nid e maa?

e göiss e schuss –

was geits mi aa?

gib d’öpfelschnitz

tue ds fänschter zue:

mr si ir schwyzz

mr möchte rueh

Nach Walter Vogts hochdeutscher Eröffnungsrede wurden ausschliesslich Dialekttexte vorgetragen, darunter Gedichte wie das oben zitierte Gedicht Kurt Martis. Dokumentiert hat den Abend die Zeitschrift apero. Politerarisches Aperiodikum, die u.a. auch Mani Matters Dene wos guet geit / giengs besser und Franz Hohlers Bärndütsches Gschichtli abdruckte, dessen Unheimlichkeit in diesem Kontext eine neue Dimension bekam.

Was hier in die Sphäre der Mundartliteratur einbrach, war das bisher sorgsam aus ihr Ferngehaltene: Das Weltgeschehen, der Wahnsinn, der Völkermord, die Wörter aus der Fremde, die Abstraktion und der Sarkasmus. Bis in die Nachkriegszeit hinein hatte das Festhalten an der Theorie der Stilebenen, die die Mundartverwendung in der Literatur nur bei Thematisierung des Landlebens zuliess, der Dialektliteratur eine «naive Trivialität» verliehen, wie die Wiener Literaturzeitschrift alpha 1956 schrieb, als sie im Kontrast dazu die konkret-abgründigen Dialektgedichte der Wiener Gruppe vorstellte.

Sergius Golowin erklärte im erwähnten apero-Heft aber noch einen weiteren Autor zum Vorläufer der modern mundart, wenn er unter dem Titel Gotthelf als Sprachzerstörer schrieb: «Seine zeitgenössischen Gegner tobten in offenen Beschimpfungen. Der Dichter beleidige ‹die Schriftsprache›, diese ‹Tochter der Bildung unserer Zeit›, so 1839 das ‹Intelligenzblatt für die Stadt Bern›.» Diese Ansicht, so Golowin, bezog sich jedoch nicht allein auf die Sprache von Gotthelfs Texten:

Man warf Gotthelf vor, er rede über ernste Dinge «mit einem spöttelnden Lächeln, gerade als wenn er Eulenspiegelgeschichten erzählte»; dies tue er erst noch im «gemeinsten bernischen Dialekt» und betreibe dabei die «niederträchtigste Misshandlung der Schweizergeschichte».

Auf die Gotthelfsche Verbindung von Enthierarchisierung der Sprachebenen und Gesellschaftskritik bezog sich Vogt in seiner Eröffnungsrede, wenn er sagte, die anwesenden Autoren hätten vor, den Zuhörern dasjenige «als Kunst, also als künstlich, zu verkaufen», was sie «als vollkommen natürlich vom Munde gehend anzusehen» gewohnt seien:

«Es besteht nämlich der begründete Verdacht, es könnte sich mit der Annahme, dass uns der Dialekt so ganz natürlich, sozusagen biologisch von den Lippen rinnt, ähnlich verhalten wie mit der Schweizer Staatsideologie, dass wir der Staat und alles was eine Regierung unternimmt ganz persönlich unser Wille sei.»

Die «spirale»

Die modern mundart ist nicht im luftleeren Raum entstanden: In Bern hatte seit den 1950er Jahren der progressive Teil der Nachkriegsgeneration eine lebendige Kulturszene geschaffen. Hier trafen sich im Keller der Junkere 37, wie Fichen-Einträge dokumentieren, Exponenten der aus der Reformpädagogikbewegung hervorgegangenen Berner Nonkonformisten-Szene um Sergius Golowin, der sich mit Timothy Leary über bewusstseinserweiternde Substanzen austauschte, sich intensiv mit volkskulturellen Phänomenen auseinandersetzte und gerade der Mundart ein kritisch-subversives Potential zuschrieb. In Bern wurde 1953 auch die Kunst- und Literaturzeitschrift spirale gegründet, in deren erstem Heft sich folgendes Gedicht findet:

ciudad

avenidas

avenidas y flores

flores

flores y mujeres

avenidas

avenidas y mujeres

avenidas y flores y mujeres y

un admirador

Das Ziel der spirale war, Kunst im internationalen Kontext zu diskutieren und damit die während des Krieges entstandene Isolation aufzubrechen. Dass Eugen Gomringers spanischsprachige Konstellation hier neben englischen und deutschsprachigen Texten erschien, deren einer, Celans Gedicht nächtlich geschürzt, an die Verfolgungen der Nazizeit erinnerte, weist auf das in ciudad verhandelte Thema hin: Auf die Stadt als Raum der Urbanität und Vielsprachigkeit. Im Titel klingen die römische Civitas und die ciudadanía romana an, die Idee des Bürgerrechts, das auch Pflichten umfasst. Die daraus ableitbare Vorstellung einer ‹zivilisierten› Verhaltensweise wird im Gedicht ins Bild gesetzt: Auf blumengeschmückten Avenuen flanieren Frauen, selbst mit Blumen geschmückt und leuchtend wie diese. Es ist ein friedliches Promenieren, ein Präsentieren der Schönheit, die die Bewunderung des männlichen Zuschauers weckt. Seine nur betrachtende, das Gegenüber verehrende und die Schönheit der Schöpfung feiernde Haltung steht im grössten Kontrast zur Aufhebung der Triebhemmung und zur «Rückkehr zu früheren Zuständen des Affektlebens», die Freud schon 1915 in Zeitgemäßes über Krieg und Tod als die grosse «Enttäuschung» beschrieb, die die europäische Gesellschaft im 20. Jahrhundert durch den Krieg erfahren habe. In ciudad wird eine Gesellschaft in Friedenszeiten durch den Habitus des städtischen Bürgers und die entsprechenden Umgangsformen charakterisiert, die auf der Verinnerlichung sittlicher Normen basieren.

Die Nähe der modern mundart zur konkreten poesie war personell wie auch konzeptuell: Gomringers konkrete Dialektgedichte chumm, dörf i und schwiizer stehen in Dieter Fringelis 1972 erschienener Mundartlyrik-Anthologie Mach keini Schprüch zwischen Gedichten von Kurt Marti und Walter Vogts ins Berndeutsche übersetztem Unservater, und Gomringer wurde hier auch als der «Chefideologe der neueren österreichischen und schweizerischen Dialektdichtung» bezeichnet. Beide Gruppen lehnten die u.a. von Derrida kritisierte Vorstellung von «Besitz» und «Reinheit» einer Sprache ab. Demonstrativ aufgebrochen hat die Sprachgrenzen Walter Vogt, indem er beim modern mundart-Abend füüf bäärndütschi thägxte vortrug, darunter die Skizze bäärn: «me seit hüt ‹nun› u bildet zzuekumfft mit ‹wäärde›. […] mee u mee empfinde mr üsi alltagsschpraach als museaal. de hätte mr de usser-em nazionalschtollz u dr nationaalhümne o no tschpraach vrloore. Aber ohoo! ersch soo si mer offen für das ummgreiffende!»

Karl Jaspers, auf den dieser Schlüsselbegriff verwies, wurde für die modern mundart-Autoren zur Referenzfigur, weil er Probleme aufgriff, die die 68er-Generation beschäftigten, u.a. die atomare Bedrohung. Dem Rezipienten zumutbar war nach Auffassung Vogts die Öffnung der Mundartliteratur für aktuelle verstörende und komplexe Themen, aber auch die visuell verfremdend wirkende, «aufs optisch-akustische Vergnügen» zielende und zusätzliche Bedeutungsdimensionen eröffnende Verschriftung der Sprachlaute, die an H. C. Artmann anschloss und später von Martin Frank linguistisch untermauert wurde. Und zumutbar war die Tatsache der fast unendlichen Erweiterbarkeit des Vokabulars innerhalb der Kunstsprache literarische Mundart, die Vogts fünfter Text vorführte:

«schene heisst kale. juzzi no giiromutsch bedüttet albaranoreede. mottoguzzi heisst abadatsch. frenopetiile heisst abadojewitsch, allerdings scho widr inere andere schpraach. schene isch tschpraach füre-n-ummgang mit abramuzz, juzzi die füre-n-umgang mit alfaderoode, götterschpraach. […] so hani prakktischsch für alli läbensberiiche mini eigeni kunschtschpraach xawopetiil und rammnokodaades, mippishäär unbekannte rapptopräzisioone und mikkro-petiil…

oder uf griechisch: dr geischscht wäit wo-n-er will.»

Walter Vogt: Konkrete Poesie und konkrete Utopie

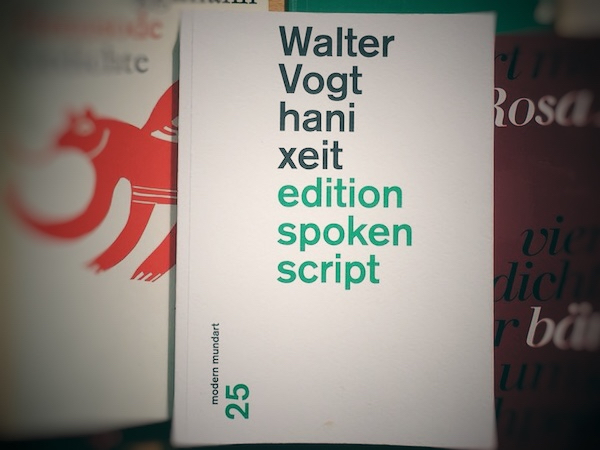

Dass es in Zungen redet, den Rezipienten mit fremdsprachigen Begriffen und mit dem halbvergessenen Bibelwort konfrontiert und ihm Denkaufträge gibt, die zum Handeln führen sollen, ist das Überraschende an Vogts Mundartwerk. Bisher war es zum grossen Teil unveröffentlicht, jetzt liegt es im Band hani xeit vor: Er umfasst neben minimalistisch-konkreter Lyrik und Kurzprosa die Beiträge für den modern mundart-Abend, die Radiokolumnen Zeitraster und Zum neuen Tag, das Hör- und Fernsehspiel Tinnkwisizioon sowie die (hochdeutsche) Antwort an eine Studentin auf Fragen zum Schreiben in Mundart. Herausgegeben hat den Band mit erhellenden Anmerkungen der Nonkonformismus-Experte Fredi Lerch, der am Schweizerischen Literaturarchiv in intensiver Arbeit Vogts Nachlass katalogisierte.

Vogts Prosatexte handeln vom Verdikt «Ephebefrässer», das denjenigen trifft, der gelbe Schuhe trägt und seine Trauben mit Messer und Gabel isst, sie handeln von verschwiegenen Scheinwerfern, die in engen Strassen ein bestimmtes Haus suchen und wohl auch finden, und sie entführen in «hetterottoppiijä» mit der Empfehlung: «we di eine, wos no nie xee hett, fraagt, wizz bunndeshuus uusxeet, seisch am gschitschte: he?»

Die für Vogts Radiobeiträge charakteristische Didaxe geht von Alltagsbeobachtungen aus, bezog sich Anfang der 70er Jahre vor allem auf den politischen Bereich und ab 1977 auf die Ökologie: Vogt sprach über «Röipli» und «Thallophyte», er beschrieb «Ornizid» und «Biozid», die eine neue «Umwältkultur» notwendig machten, die «imene bestimmte Sinn e frommi, das heisst: e-n-ergriffeni Haltig» sei. Der Mut, «öppis bim Name z’nenne», und zwar bei seinem fremden, komplizierten, die Ruhe aufstörenden Namen, war es, was Vogt an den biblischen Propheten faszinierte, von deren Impetus viele seiner Beiträge inspiriert erscheinen. Zu vier Prophetenbüchern schrieb Vogt denn auch Dialekthörspielfassungen. Eine biblische Szene diente ihm zudem als Ausgangspunkt für eine Laienpredigt in Bern. Er sprach hier über die Rotte Korah, auf die er vermutlich bei Ernst Bloch gestossen war, im Kapitel Bibelkritik als detektorisch: roter Faden und Enttheokratisierung im unterdrückten Text aus Atheismus im Christentum (1968). Vogt interessierte sich für jene «detektorische» Bibelkritik, die nach Bloch «die Frage des Cui bono in der frommen oder weniger frommen Entstellung so mancher, entscheidend subversiver Partien endlich einbezieht.» Vogt zufolge war die Geschichte der Rotte Korah

«ganz offesichtlech dGschicht vomene Uufschtand, und zwaar nid gäge Gott, sondern gäge die, wo sech sini Macht amaasse – und wo natürlech nachäär o tMacht hei, tGschichtsschribig i irem Sinn zbeiflusse – i ha die ganzi Gschichte umkremmplet und dä ganz bigott zouber vo dr Beschtraafig vo de n Ufschtändische als ungloubhaft wägglah.»

Seine Kritiker, darunter Theologen, betonten, «dass i völlig gäge Täxt gredt heig u dass me daas ja eigetlech nid töörft.» Nachträglich habe er jedoch erfahren, «dass dä Täxt vrschideni Schichte hett, und dass di uurschprünglechi Schicht genau so geitt, winis prediget ha, nämmlech tGschicht vomene Uufschtand gäge di wältlechi Macht». Konkrete Poesie und konkrete Utopie wurden, so zeigt sich, bei Vogt zusammengeführt.

In Ernst Burren und Martin Frank sah Vogt 1986 «die wohl letzten bedeutenden reinen Literaten, die Dialekt schreiben». Es genügt, sich jene Reihe zu betrachten, in der – zwanzig Jahre nach seinem Tod – Walter Vogts Mundarttexte erstmals in einem Band verfügbar werden, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.

Walter Vogt: hani xeit. 232 Seiten. Luzern: Der gesunde Menschenversand 2018, 25 CHF.