KW45

Der erste diskursive Text im Dialekt?

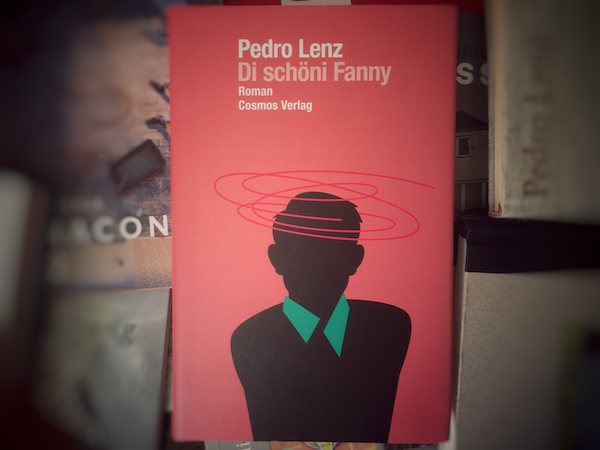

Pedro Lenz‘ jüngster Roman «Di schöni Fanny» ist keineswegs nur ein Text in Mundart, sondern vielmehr eine Reflexion über das Schreiben zwischen den Sprachen. Und damit ist er Teil einer laufenden, nicht unbrisanten Diskussion innerhalb der Schweizer Gegenwartsliteratur.

Frank Gobeur alias Jackpot ist, der Larousse bestätigt es, ein Schlucker. Kein armer Schlucker freilich, vom Wetten und von seinem Chemie-Brüetsch lebt er recht gut. Doch er leert nicht nur gerne mal ein Glas. Als Anfänger in der Kunst und in der Liebe ist er eine Art reiner Tor, der alles schluckt, was man ihm bietet. Zuweilen verpasst er die Ironiesignale und fühlt sich geschmeichelt, wenn etwa der Bibliothekar Römu ihm ein Feedback zu seinem Romanprojekt gibt: «Parallelität vo de beide Houptmotiv, Glücksspüu und Liebesglück. Sehr schön. Das steit uf em Fundamänt vor jüdisch-chrischtlech-hellenistische Literaturtradition. Chönnt fasch vomnen Amerikaner si, wenns nid vo dir wär.» Zudem übernimmt Jackpot als unbeschriebenes Blatt gern die Ansichten anderer und gibt sie als seine eigenen aus. Dabei ist er keineswegs bösartig oder ein Blender, nur eben «chli ne Mischler», es fehlt ihm die «Arbeitsmorau». Ob er tatsächlich ein Schriftsteller sei, ist daher «no chli umstritte.» Er macht «ender us em Ranzen use Kunscht» und hat «nid sehr vüu» darüber gelernt. So votiert er im Gespräch mit den erfahreneren Malerfreunden Louis und Grunder zunächst für das autobiografische Schreiben und «gäge d Fantasii», die lediglich für diejenigen da sei, «wo nid wei häreluege, was würklech isch». Louis wendet jedoch ein: «Kunscht mues d Realität immer verwandle, Jackpot, süsch bruucht es se gar nid.» Wenig später erklärt Gobeur dann gegenüber Römu, es sei wichtig, dass sein Text nicht zu autobiografisch wirke: «D Kunscht mues nämlech d Realität verwandle. Versteisch, was i meine?» Als Römu darauf fragt: «Wär seit das?», antwortet Jackpot: «Das seit jede, wo öppis vo Kunscht versteit.»

Jackpot ist ein Lehrling, den der Freigeist Fanny, den er durch seine Ambitionen rief, überfordert. Schön «wi ne Göttin», berührt sie ihn und verschwindet wieder. Ihre Augen haben «öppis vo däm Glanz, wo nume die hei, wo no nid abglöscht si, der Glanz vo dene, wo läbig und nöigierig und aatribe si.» Im Gegensatz zu Gobeur hat sie ein profundes theoretisches Wissen über Kunst und tauscht sich gerne darüber aus. Über Privates jedoch schweigt sie. Am Anfang ist Jackpot klar, dass er «ke Aaspruch uf di Fanny» hat, doch als sie ihn wählen lässt, was er von ihr als erstes haben möchte, und gleich selbst ihren Körper vorschlägt, beginnt er sich als ihren Besitzer anzusehen: «Si het sech für mi entschide! Du masch mer se nid gönne!“, wirft er daher Grunder vor. Doch der vertritt die Ansicht, Fanny, deren Ahninnen bereits Generationen von Malern als Musen dienten, verkörpere die Kunst. «Und d Kunscht chasch nid häbe. D Kunscht isch immer flüchtig, flüchtig wi ne schöne Gedanke, wo numen einisch chunnt und de grad wider verschwindet. Wenn de Glück hesch, chunnt dä Gedanken oder en ähnleche Gedanke spöter wider, aber du chasch es nie sicher wüsse.»

Im Gegensatz zum Goalie, der giftbedingt monologisiert und nur wenig auf andere Menschen eingehen kann, was ihm auch zum Verhängnis wird, ist Jackpot ein Verfechter des dialogischen Prinzips: «Diräkti Ussage si meh öppis für Lüt, wo wenig Fröid am Ustuusch hei», ist seine Devise. Diesen Umstand nutzen seine Malerfreunde und Mentoren, um ihm zur Erkenntnis zu verhelfen, was ein literarisches Kunstwerk ausmacht.

Als Louis zu Jackpot sagt, er als Schriftsteller sei «der Chronischt vo sire Stadt und vo sire Zit und vo sire Sproch», merkt dieser sogleich: «Du machsch di luschtig.» Denn er weiss, dass er genau dies nicht ist: Weder geht es in seinem Roman erkennbar um Olten noch um die spezifische Jetzt-Zeit und um deren Sprache. Diese nämlich müsste, würde er sein Vorhaben konsequent verfolgen, die soziolektale und lokale Verankerung der Figuren hörbar werden lassen – immerhin hat er ja den Anspruch, ein «Soziaudrama» zu schreiben, und «d Form, der Stiiu, der Tonfau, aues mues stimme». Gobeur wird sich zunehmend bewusst, dass er zwar die Figuren und den Plot hat, aber «für di ganzi Sauce no ne Sproch» finden muss, «eini, wo chli louft, eini, wo richtig tönt.» Und die Lesung am Ende wird zeigen, dass ihm dies noch nicht gelungen ist. Fanny hat ihm zwar ihren Körper gegeben, aber noch nicht «ds Härz, d Seeu und der Geischt»: Das Standarddeutsch des Romans wirkt dementsprechend unbelebt und phrasenhaft, und der Leser muss vermuten, dass den Protagonisten nach ihrem riesigen Wettgewinn nicht nur aus mangelnder Erfahrung mit dem Glück die passenden Ausdrücke fehlen, so dass sie lauter banale Sätze» sagen.

Was der Roman von Pedro Lenz zur Debatte stellt, ist die aktuell von Beat Sterchi wiederaufgenommene, schon im 19. Jahrhundert diskutierte Frage nach einer spezifischen Deutschschweizer Literatursprache. Er setzt sich mit der auch von Sterchi vertretenen Auffassung auseinander, dass es Deutschschweizer Autoren kaum gelinge, überzeugende Dialoge in der Standardsprache zu schreiben, weil das Hochdeutsche für sie eine Fremdsprache sei, so dass ihre literarischen Texte vom Schulaufsatz-Deutsch geprägt blieben und die Figurenrede meist brav und hölzern, schlimmstenfalls aber übertrieben eloquent, pathetisch und kitschig klinge.

Auch wenn es für die Bilingualismus-These keine sprachhistorische und linguistische Grundlage gibt, scheint sie für manche Deutschschweizer dem «subjektiv empfundenen Verhältnis» zwischen Mundart und Standard zu entsprechen, wie Michael Böhler in seinem einschlägigen Artikel in Klaus Pezolds Schweizer Literaturgeschichte ausführte. Bei Sterchi wird dies zugespitzt hin zur Forderung nach der Anerkennung der «Muttersprache» Mundart als fünfte Landessprache wie auch als gleichberechtigte Literatursprache, und es wird bedauert, dass für die Hervorbringung diskursiver Texte in der Mundart «die Tradition, das Fachwissen und das Können» fehle.

Dass jedoch das Ziel nicht sein kann, bestehende diskursive Texte aus dem Hochdeutschen in den Dialekt zu übertragen, hat Fredi Lerchs Experiment Adorno bärndütsch gezeigt. Nicht in einer Art Vermundartlichung des Standards liegen die Möglichkeiten, die der geschriebene Dialekt im Hinblick auf die Hervorbringung diskursiver Texte bietet. Was Lenz vielmehr als Alternative dazu präsentiert, ist ein Text, der zur literarischen Gattung des philosophischen Dialogs gehört und damit in der Tradition des sokratischen Gesprächs steht.

Und nicht zufällig wird bei Lenz Otto F. Walters Roman Wie wird Beton zu Gras erwähnt. Denn an genau diesem Text hat Böhler in seinem Beitrag demonstriert, wie «gegen das geschlossene System der logozentrischen Vatersprache Hochdeutsch», dem «die umweltzerstörende patriarchale Welt der Väter» entspricht, mit «guerillamäßigen Einsprengseln von Mundart» vorgegangen wird. Grunders Bemerkung «Wenn d Pflanze dür e Beton aafö wachse, de wirds interessant», könnte man demzufolge auf das beziehen, was Lenz’ Roman sprachlich vorführt – in exakter Umkehrung zu Walters Vorgehen: Lebendig wird ein Text nicht zwingend dadurch, dass er eine Sprache möglichst so präsentiert, wie man sie im Alltag zu hören gewohnt ist, sondern dadurch, dass er das Gewohnte aufbricht und Heterogenes vereint. Literarische Sprache ist immer schon Erfindung und Verfremdung, etwa, wenn Jackpots deutsche Verlegerin Borowski plötzlich Dialekt zu sprechen scheint, weil ihre Worte in der indirekten Rede wiedergegeben werden. Oder wie Dürrenmatt in Persönliches über Sprache schrieb: «Könnte ich Deutsch, würde ich berndeutsch schreiben. […] welcher Schriftsteller der Welt lebt dort, wo man die Sprache redet, die er schreibt? Die Sprache, die er schreibt, redet nur aus seinem Werk.»

Wie Rudolf von Tavel, dessen Texte sich nicht nur als gut eidgenössisch, sondern für heutige Leser als überraschend zeitgenössisch multilingual erweisen, fügt Lenz in seinen Text hochdeutsche Passagen ein – Teile aus dem katholischen Schuldbekenntnis, ironische Kommentare, deutschen Schlagerkitsch, die Internationale – und daneben Sequenzen in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch, konsequent ohne Übersetzung, sowie im eigenwilligen Hochdeutsch der Westschweizer, so dass dieser Roman im besten Sinn ein mehrsprachiger ist und die Fremdsprachenkenntnisse und damit die Weltläufigkeit seiner Leser als selbstverständlich voraussetzt resp. einfordert. Auch der Name Fanny, den Römu für «chli autmodisch» hält, findet sich in von Tavels Erzählung Noah und Napoleon: Dort trägt ihn eine Frau, die «friedliebend» ist, und es scheint denn auch in Fannys Sinn zu sein, dass die Künstler, die sie begehren, als Konkurrenten zwar «Gägner, aber nid Finde» sind.