KW44

Und was hat das mit Lacan zu tun?

Die Geschichte mit der literarischen Räumlichkeit war auch schon mal aktueller. Man muss nicht mehr über den «Genius loci» oder ähnliche Hirngespinste diskutieren und ernsthaft annehmen, den «Zauberberg» besser verstehen zu können, wenn man schon mal in Davos übernachtet hat.

Um zu verstehen, dass Räume Texte sind, die man nicht einfach einatmen kann, sondern die zu lesen sind, muss man längst nicht mehr auf die theoriegeschichtliche Entsprechung zur Nouvelle Vague – also Blanchots L’espace littéraire (1955) oder Bachelards La poétique de l’espace (1959) – oder auf das Anfang des Jahrtausends in universitären Debatten noch allseits beliebte Foucault-Manöver (wer zuerst «Heterotopos» ruft, hat gewonnen) zurückgreifen. Längst gibt es fuderweise brauchbare Bücher über Raumpoetik und Raumsemantik, gibt es interdisziplinäre Forschungsprojekte, gibt es auch Versuche, «Literaturgeographie» nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu betreiben.

Das alles vorausgesetzt und gleich wieder beiseite geschoben: Wie liest man im Jahr 2016 spatial? Man kann zum Beispiel mit einem Raum anfangen, der gar nicht so mühevoll in Text zu verwandeln ist, weil er grösstenteils aus Text besteht:

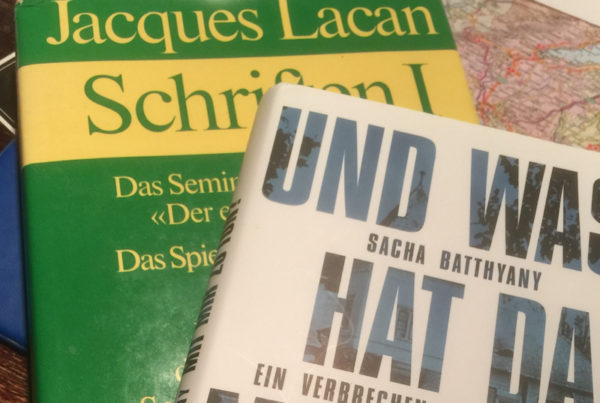

Wieder ein Mittwoch, wieder diese Couch vor dem weißen Bücherregal, deren Kopfende sich bei L befand. Lévi-Strauss, Lacan, Lukács, ich kannte sämtliche Buchrücken, und Leibniz natürlich, dunkelblauer Suhrkamp-Einband, gelbe Buchstaben: Philosophie der Gerechtigkeit.

Man findet diesen Raum in Sacha Batthyany Und was hat das mit mir zu tun? auf Seite 164. Es handelt sich um die psychotherapeutische Praxis von Daniel Strassberg in der Zürcher Weinbergstrasse, die dem Erzähler zum Ausgangsort seiner Introspektion wird. Die Psychotherapie rahmt die Aufarbeitung der Familiengeschichte; das, was dieses Buch zutage schaufelt, wird dementsprechend durch das Setting der Analyse mitbestimmt – das wiederum ein literarisches Setting ist. Schon Freud wusste, dass man dem Unbewussten optisch-haptische Nistplätze schaffen muss, wenn man mit ihm reden will, und hat seine Patientenschaft deshalb im Behandlungszimmer mit Gemälden und Plastiken bombardiert. In Daniel Strassbergs Praxis sind es hingegen – neben einigen Miniaturskulpturen – vor allem Bücher, an denen das Es auf seinen Rundflügen durchs Zimmer hängenbleibt. Am Buchstaben L im Fall von Batthyany. Aber schauen wir einmal genauer hin:

Die im Buch beschriebene Couch wurde unterdessen erneuert, Daniel raucht auch nicht mehr und der bei Batthyany beschworene Pfeifenduft hat sich dementsprechend verflüchtigt. Die Bücher aber sind dieselben geblieben. Der obige Bildausschnitt ist etwas unvorteilhaft gewählt, da er bei Lejeunes Der autobiographische Pakt abbricht (aber auch das ist Zeichen) und somit unterschlägt, dass Lévi-Strauss und Lukács in der Tat noch folgen. Welche Buchrücken in Batthyanys Text sich allerdings bloss in die Erinnerung eingeschlichen haben, das sind die Lacanschen, denn die stehen gar nicht zu Häupten der Kundschaft. Sondern schlecht erkennbar in einem Regal, das einige Meter vom Fussende entfernt ist.

Man mag das für ein Versehen halten, aber wenn man sich schon mal bei der Bibliotherapie befindet, dann wäre zu konstatieren, dass das auf alliterierender Reihung basierende assoziative Komplettieren von Bücherkatalogen natürlich schon den Rückschluss auf verdrängte Wünsche ermöglichen kann. Es gibt keine Versehen. Batthyanys Text hätte seinen reflexiven Mittelpunkt offensichtlich gerne in der unmittelbaren Nähe Lacans, deswegen fingiert er ihn dort, wo er ihn nicht finden kann. (Und er sichtet ihn noch zwei weitere Male in Strassbergs Bibliothek, einmal am Anfang, einmal am Ende.)

Was sagt uns das? Dem Zeitgeist geschuldet ist solch ein Begehren sicher nicht. Die Tage, in denen das Heranzitieren Lacans noch für ehrfürchtiges Raunen auf Institutsfluren sorgte, sind längst vorbei. Friedrich Kittlers unlängst wieder aufgelegte, lacangetränkte Dissertation zu C.F. Meyer, mit der die poststrukturale Psychoanalyse in die Germanistik hinüberschwappte, datiert aus dem Jahr 1977. Selbst die berühmte enzensbergersche Belustigung über die «verwaiste[n] Schüler» des «verstorbenen Herrn Lackahn», die nun in radebrechendem Französisch «wie die Skorpione übereinander herfallen», zählt schon wackere 34 Lenze und ist vermutlich selbst für viele der damals Gemeinten heute unverständlich geworden. (Wer es nachlesen will: Hans Magnus Enzensberger: Über die Ignoranz, in: ders.: Mittelmass und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen, Frankfurt a.M. 1991, 9–22. Online findet sich der Text, der bestimmte geisteswissenschaftliche Tendenzen aus der Innenperspektive recht gekonnt verspottet, ausgerechnet auf der Webseite des Deutschen Arbeitgeberverbandes. Wer daran nichts findet: da ist er.)

Also: Schick wird man nicht mehr mit Lacan. Was führt Batthyanys Selbstsuche dann sonst zum Herrn der Spiegelstadien? Vermutlich das, was man gemeinhin in psychotherapeutischen Praxen eben zu finden glaubt: Erklärungen für den Umstand, dass man so ist, wie man ist. Und tatsächlich kommt man mit Lacan bei Batthyany ganz gut weiter: Geht man einmal davon aus, dass das Ich eine verspätete Angelegenheit ist, dass wir uns also immer verfehlen und nur von Ich-Imago zu Ich-Imago schreiten, dann erklärt sich schnell, warum dieser Text nicht einfach in erweiterter Form autobiographisch sein will, sondern dezidiert immer wieder in die Autofiktion kippt. Wer Autofiktion betreibt, Kollege Steier hat das unlängst ausgeführt, der weiss sowohl um den Entwurfscharakter wie um die Definitionsmacht von Selbstbildern. Er oder sie spielt mit einer Geschichte des Ichs, mit der Funktion des Namens, mit Gesichtern und Beziehungen – und zwar deswegen, weil das Ich, das schreibt, niemals schreibend zu sich kommen kann. Das wäre in Batthyanys Fall nur konsequent: Aus dem Wust der Familienerzählung heraus muss sich dieses Ich irgendwie konstituieren, positionieren – und das vermag es eben bis zum Schluss nicht, weil die Urszene, von der es sich her zu denken sucht – das Massaker von Rechnitz -, sich durch keine Erzählung in dieses Ich integrieren lässt.

Das Problem, das sich hieraus ergibt, liegt gleichwohl auf der Hand: Wer mit Lacan (und gegen Freud) argumentiert, dass die objektive Geschichtlichkeit von Urszenen gegenüber den Verrenkungen des Ichs irrelevant ist, den mag man davonkommen lassen, solange es dabei um persönliche Traumata geht, die man wie Freud aus den Träumen der Patienten herausinterpretiert. Knüpft sich an diese Urszene jedoch ein politisches Verbrechen, nämlich der Mord an 180 jüdischen Zwangsarbeitern, dann wird die Geste, mit der man das Ereignis, das man sich zur Aufarbeitung gegeben hat, handkehrum in ein Problem der Ichbildung verwandelt, gelinde gesagt heikel. Zugespitzt: Wie sekundär darf ein Massaker werden?

Und was hat das mit mir zu tun? wäre vor diesem Hintergrund der richtige, gleichwohl nicht ungefährliche Titel für dieses Buch. Denn ihm folgt unweigerlich die Frage: Bin Ich der Schauplatz des Verbrechens oder das Verbrechen der Schauplatz meines Ich-Dramas? Das Erstere verneint Batthyanys Buch, das Letztere – nun ja. Es hat den Anschein, als sei dem so. Und dann würde natürlich vieles andere Sinn ergeben: die explizite wie phallische Faszination der Zürcher Verrichtungsboxen, die sich im letzten Drittel des Textes breitmacht; die Entlarvung des «Monsters» Margit Thyssen-Batthyáni als «Macht, Geld, Sex und Gewalt» vereinendes Männlichkeitsideal durch den Therapeuten; die ungarischen Prostituierten als Signifikanten des Verdrängten, mit denen man deswegen zumindest einmal essen gehen muss usf. Und je mehr man ins Lacanisieren kommt, umso aufreizend abgründiger erscheint Batthyanys Buch einem dann mit einem Mal doch. Man sollte diese Thesen möglichst intensiv ausarbeiten und möglichst weit in die Öffentlichkeit, bis in die Buchkaufhäuser und Amazon-Rezensionen hineintragen. Man vergisst so schnell: Das Schönste an der poststrukturalen Psychoanalyse war immer der Kontrast zwischen dem hysterisch-beglückten Gesichtsausdruck ihrer Anhänger und dem blanken Entsetzen in den Augen ihrer überforderten Zuhörerschaft.