Me revoici au bord de l’Aar, cette fois-ci avec Marion Graf. De langue maternelle française, elle passe son bac à la Chaux-de-Fonds et étudie les langues anciennes. Durant son gymnase elle se passionne pour les langues et commence à étudier l’italien et l’anglais. Elle s’intéresse ensuite au russe et son mystérieux alphabet. Le monde soviétique était encore fermé à cette époque (sous Brejnev) et donc intriguant. Les langues la font voyager et s’ouvrir au monde. Elle étudie à l’université de Bâle et tombe amoureuse de la ville. C’est là qu’elle apprend le russe et l’espagnol. Elle étudie également Voronej.

Nous discutons de ce qu’est une bonne traduction. Elle doit conserver l’émotion du texte original. Par exemple, si l’humour fonctionne en traduction, c’est le signe qu’elle est réussie. D’ailleurs, Marion Graf s’intéresse tout particulièrement à l’humour et à l’ironie.

Nous évoquons les difficultés qu’elle rencontre. Le vocabulaire peut effectivement être complexe à retranscrire. Il y a aussi certaines notions, spécifiques à une langue, qu’il est difficile de traduire en français sans heurter le lecteur. Quand elle traduit du russe, elle fait face à un problème ethnographique. Comment expliquer – en français – un terme russe sans pour autant alourdir le texte d’un éclaircissement encyclopédique ?

Les répétitions posent problème lorsque l’on traduit de l’allemand, qui les aime alors que le français les évite. Il faut donc comprendre le but des répétitions et aussi l’effet qu’elles ont lors de la lecture avant de les traduire. Il n’est pas nécessaire de les retranscrire si cela heurte trop le français. Parfois il faut oser certaines choses et parfois se retenir, c’est là que réside le défi du traducteur.

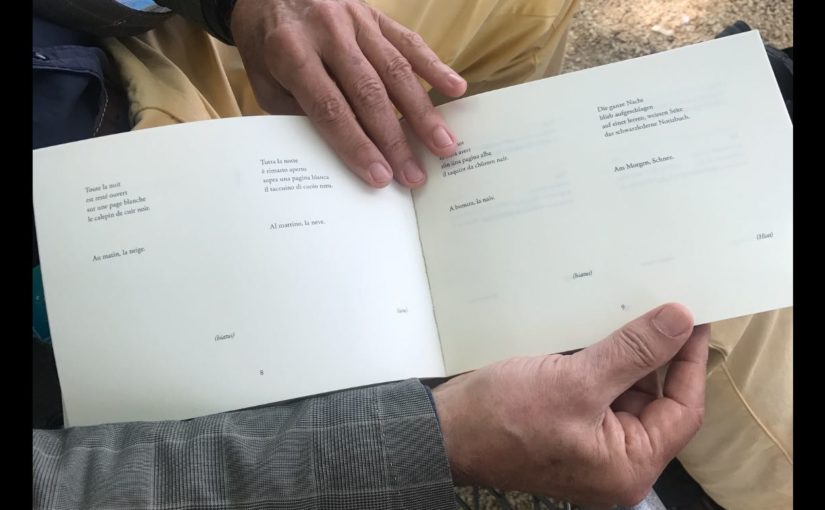

Marion Graf varie sa façon de traduire selon le genre. Si c’est de la poésie, elle aime la lire dans tous les sens avant de s’attaquer à la traduction. Si c’est de la prose, elle aime avancer au même rythme que le lecteur en faisant une traduction au kilomètre pour y revenir par après. Elle aime procéder ainsi car cette méthode rend la traduction vivante. Elle préfère rester en surface pour ne pas se laisser d’emblée emporter par l’intrigue.

Marion Graf ne se laisse relire par l’éditeur qu’une fois le travail terminé car lors de la traduction, tout est éparpillé, en brouillon, et change à chaque nouvelle page traduite. La traduction n’est jamais vraiment achevée, elle évolue constamment.

Pour traduire un auteur, il faut avoir de l’estime pour celui-ci. Si on ne l’aime pas, c’est très désagréable, comme de passer des vacances avec des personnes que l’on déteste. Marion Graf ne veut pas forcément rencontrer les auteurs qu’elle traduit car la littérature et le texte doivent se suffire à eux-mêmes, sans quoi il y a un problème dans l’écriture.

Les traducteurs de sa génération sont contactés par les éditeurs qui leur commandent des traductions. C’est également de cette façon qu’elle fonctionne. Cependant elle m’informe que le vent change de direction et que, de nos jours, ce sont plutôt les traducteurs qui contactent les éditeurs avec leur projet de traduction.

Marion Graf trouve qu’être traductrice est un très beau métier, enrichissant pour le développement personnel. Les choses ne se répètent jamais. Des rencontres ont lieu avec les textes et parfois avec les auteurs eux-mêmes. Le traducteur est confronté aux frontières de sa langue et doit donc repousser les limites linguistiques.

L’aspect politique de la traduction n’est pas à négliger. Qu’implique le passage d’un texte par-dessus les frontières culturelles ? La traduction peut être au cœur de affaires politiques et sociales. Elle touche donc bien plus qu’au seul domaine de la littérature.

Tobie Quartenoud