„Wie einer lebt im Jahr 2016, in Berlin, und wie dieser jemand zufällig ich ist“ – so lautet nach eigenem Bekunden die Vorgabe für Matthias Zschokkes aktuellen, von der Kritik zu Recht sehr wohlwollend aufgenommenen Roman „Die Wolken waren groß und weiß und zogen da oben hin“. Aus dem scheinbar Zufälligen, Alltäglichen poetische Prosa zu gewinnen, gehört zu Zschokkes seit mehr als drei Jahrzehnten unter Beweis gestellten Gaben. Entsprechend gross ist das Interesse, Zschokke füllt den Saal. Mit einer Prosa, die gerade die grosse Geste zu meiden sucht und sich, wie der aktuelle Roman auch thematisch macht, eher im scheinbar absichtslosen Parlando oder gar Kneipengespräch heimisch fühlt. Entsprechend schnell sucht Zschokke nach einem von allerlei Kleintier und Publikumslachern bevölkerten ersten Leseteil den Weg aus dem Moderatorengespräch. „Ich glaub, ich les am besten weiter“, unterbricht der gewohnt lakonisch auftretende Autor seinen Exkurs über die nicht unbedingt verkaufsfördernd ausstaffierten Todeswünsche seiner Figuren. Einige einleitende Worte zu dem im Roman aufgebotenen Theaterstück lässt er sich dennoch nicht nehmen. Dramen habe er immer gern gelesen und bedaure, dass diese Praxis offenbar am Aussterben sei. Thomas Bernhards prosanahe Stücke dienen denn auch seiner erfolglos um ein eigenes Drama ringenden Figur als Vorbild. Das freilich nicht ganz erreicht wird. Vielmehr erscheint ihr das eigene Sprechen „als eine Art Blähung, viel Reden bläht mich auf, darum hasse ich mich, wenn ich zu viel rede.“ Während die Figur noch räsoniert, ob den entweichenden Gasen mit einem Streichholz beizukommen sei und die eigene Bewegungslosigkeit beschwört, während um sie herum neue Geschäfte kommen und wieder verschwinden, wird es den ersten Zuhörerinnen und Zuhörern zu viel des Guten. Was keineswegs gegen Zschokkes perfekt gearbeitete, nur scheinbar absichtslos ergehende Prosa spricht. Die man einmal live erlebt haben sollte, um desto entschiedener ihre unerhörten Qualitäten als Lesedrama schätzen zu können. Dessen Ort eben nicht die ganze grosse Bühne ist.

Kategorie: Allgemein

Feierabend

Kein Blog ohne Katze.

Ausserhalb der Altstadt war es an diesem sonnigen ersten Tag der 39. Solothurner Literaturtage menschenleer. Auf der Ausfallstrasse nur eine humpelnde Katze.

Das Pressebüro schliesst. Der Samstag beginnt mit einem Rückblick auf einen ereignisreichen Abend, unter anderem mit Matthias Zschokke, Spoken Word, Lukas Bärfuss und Flurin Jecker.

Live weiter geht es dann morgen ab 10.00, auf dem Programm stehen u.a. Julia Weber, Pascale Kramer, Tim Krohn, demokratische Krisen, Autorengefängnisse – und der Match der Autoren-Nati gegen Raketen Solothurn.

„Der bedrohliche Glanz des Leidenschaftlichen“

„Ich stand vor ihm, konnte nicht mehr sprechen, sah nicht mehr seine Jugend, sondern steckte auf einmal wieder in meiner eigenen, wir waren gleich alt, gleich unerfahren, ich war verstockt und schüchtern, wollte gerade die Hand ausstrecken, da schwang plötzlich der Boden, mir war schwindelig, die Lampe flackerte, jemand kam auf der Brücke auf uns zu, ein Mann, wer war das bloß, einer vom College oder ein townie? Es war weit nach Mitternacht, ich drehte mich weg, wollte nicht erkannt werden, drückte mich an das Geländer, spürte das Holz an meiner Wange, es war absurd.“ Es ist dies eine der Szenen, die Zora del Buono im Landhaussaal an diesem Freitagnachmittag aus ihrem neuen Roman Hinter den Büschen, an eine Hauswand gelehnt (C.H. Beck, 2016) vorliest. In ihrem fünften Roman, der mit dem Anerkennungspreis der Stadt Zürich ausgezeichnet wurde, wagt sich del Buono gleich an zwei Themen, über die man nicht ohne Weiteres reden darf, „weil sie eigentlich nicht sein dürfen“. Schauplatz ist der Campus einer Universität an der Ostküste Amerikas im Sommer 2013. Die 50-jährige Vita Ostan gibt einen siebenwöchigen Journalismuskurs und verliebt sich in Zev Swartz, ihren begabtesten Studenten, der nicht halb so alt ist wie sie. In diesem Sommer enthüllt Edward Snowden, bald weltberühmt, das Ausmass der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken amerikanischer Geheimdienste. Noch nie scheint Politik so sehr in die Wohnzimmer der Bevölkerung einzudringen wie jetzt, und sie tut es auch ins Schulzimmer Vita Ostans – und spaltet die Lager: „Edward Snowden ist ein Held“, schliesst Zev sein Referat, den „bedrohlichen Glanz des Leidenschaftlichen“ in seinen Augen. „Edward Snowden ist ein Verräter“, entgegnet eine andere Studentin. Das Ineinandergreifen von Privatem und Öffentlichem inszeniert del Buono in diesem Roman auf raffinierte Weise: Wenn Vita Ostan darauf gefilzt wird, weil sie sich verdächtig gemacht hat, spiegelt sich das Grosse im Kleinen. Del Buono ist an diesem Freitagnachmittag gut gelaunt. Sie erzählt locker, aber engagiert und mit einer beinahe persönlichen Betroffenheit und scheut im Gespräch mit Moderatorin Valeria Heintges nicht vor den heiklen Themen zurück, die sie literarisch verhandelt hat.

In jenem politisch aufgeregten Sommer 2013 war auch die Autorin Zora del Buono in den USA und gab eine Sommerschool in Journalismus. Über Snowden wurde ihres Erachtens viel zu wenig diskutiert. „Wir finden es ja schon selbstverständlich, dass wir überwacht werden.“, meint del Buono und gibt fortan immer weitere autobiographische Parallelen preis: „Ich war empört, dass niemand empört war. Und da gab es einen Studenten, der auch empört war.“

„Ich wollte über uns reden, über die Unmöglichkeit des uns“, lässt Zora del Buono in einer weiteren Passage ihre Protagonistin denken. Doch an deren Statt spricht sie von Vladimir Nabokov und Thomas Mann. Del Buono verarbeitet den Diskurs, in den sich ihr Roman einreiht, gleich mit in ihren Text, obschon in verkehrter Ordnung. Das männlich dominierte Genre vom Klischee der Liebe zwischen einem älteren Professor und einer jungen Studentin mischt del Buono neu auf und bespricht auf unverbrauchte und ehrliche Weise dieses Verlangen und die Unvernunft: „Das was fasziniert, hat mit der eigenen Jugend zu tun, wie man selber war und wie man sein möchte.“

„Die Frau ab 40 wird als sexuelles Wesen gar nicht mehr wahrgenommen. Man sagt, „sie sieht ja noch gut aus für ihr Alter“, anstatt einfach „Sie sieht gut aus.“. Der Körper der Männer hingegen ist seit jeher weniger wichtig als der weibliche. In unserer Gesellschaft ist die Beziehung zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau gesellschaftstauglich, andersherum ist es schwierig und wird oft im selben Atemzug mit dem Ödipuskomplex genannt. Dabei: Was ist so schlimm daran? Was verwerflich am Bedürfnis nach etwas Mütterlichkeit?“, fragt del Buono ins Publikum.

Mit Selbstironie, Leidenschaft und sehr viel Ehrlichkeit erzählt Zora del Buono an diesem Nachmittag von den Grenzen des Privaten und Öffentlichen und deren zunehmende Auflösung. Wie weit darf Überwachung gehen? Und um welche Sicherheit handelt es sich, wenn sie der Preis dafür sein soll? Die Lust das Buch zu lesen, hat sich auf jeden Fall eingestellt.

Arbeitsplatz

Kein schlechter Arbeitsplatz für einen sonnigen Nachmittag!

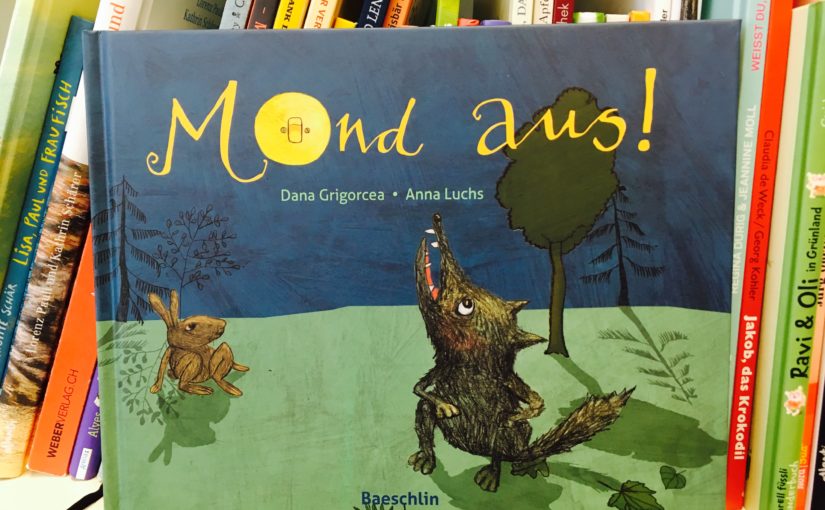

Kinder machen mit!

Was macht man als Eltern, wenn das Kind nicht einschlafen kann? Eine Geschichte könnte helfen. Dana Grigorcea liefert mit ihrem Bilderbuch „Mond aus!“ eine Einschlafgeschichte mit Charakter. Der Wolf, der nicht einschlafen kann, wird mit scharfen Zähnen dargestellt, die Bilder sind düster in dunklen Farben gemalt. Eher ungewöhnlich für ein Kinderbuch. Eine ganze Reihe von Verlagen lehnte erstmal ab, wie die Autorin freimütig erzählt. Aber den Kindern scheint es zu gefallen. Das beweisen die Anekdoten, welche die Autorin immer wieder in ihre Erzählung einfliessen lässt und damit das Publikum zum Lachen bringt. Denn Kinder sind ein ganz anderes Publikum als Erwachsene. Kinder fiebern mit und sind Teil der Geschichte. Wenn in der Geschichte ein Frosch quakt und den Wolf dadurch am Schlafen hindert, beginnen auch die Kinder zu quaken.

Mit dem Bilderbuch sollen die Kinder zur Empathientwicklung angeregt werden, aber in erster Linie soll es sie natürlich zum Schlafen bringen, denn auch der Wolf findet am Schluss einen Weg, um einzuschlafen. Und wenn der Wolf schläft, dabei aber die Grillen immer noch wach sind, dann soll das nichts anderes bedeuten, als, dass die Eltern auch wach sein dürfen, wenn das Kind schläft.

Die Schweiz in den Wechseljahren

Das erste Schlendern durch die Solothurner Altstadt führt mich über die Kreuzacherbrücke zum Aussenpodium am Klosterplatz. Hier platze ich in eine Performance von Patti Basler – die wie ich im nachhinein herausfinde, zu den etabliertesten Poetinnen in der Schweizer Slamszene gehört und zur Zeit gerade mit ihrem Programm «Frontalunterricht» unterwegs ist. Aus diesem stammen auch die Texte, welche die gelernte Sek-Lehrerin aus dem Fricktal zum Besten gibt. Ganz im Stile des Poetry Slam spielt sie mit dem Klang der Sprache und bringt mit ihrem ersten Text, der eine kritische Anrede an die Schweiz ist, die Vorbeigehenden zum Innehalten und das bereits im Schatten sitzende Publikum zum Lachen. «Madame la Montagne, Sie sind in den Wechseljahren!» posaunt sie ins Mikrofon und stellt bedauernd fest: «Es ist vorbei mit den fruchtbaren Tagen.» Auch der Einzug der digitalen Medien in den Schweizer Alltag bleibt nicht unkommentiert: «Laut schreit nur noch Tripadvisor.»

Auf diese Rede an die Heimat folgen Erinnerungen an ihre massive Primalschullehrerin Fräulein Scheidegger, für die sie eine Berganalogie nach der anderen findet. Der Text endet mit dem gleichen Satz, mit dem er anfängt, nämlich der Lieblingsaussage von Fräulein Scheidegger: «Wichtig ist nicht, wer es macht, sondern dass es gemacht wird» – was mit der Fantasie endet, die Lehrerin mit einer von ihr angepriesenen Wortkette zu erwürgen.

Nach diesem Pointenfeuer hat es der nächste Redner Marcel Reber nicht leicht. Auch beim eine Generation älteren Schauspieler aus der Berner Kleintheaterszene geht’s um Pädagogik, verknüpft mit Politik und dem Wetter – was leider ausser ein paar witzigen Wortspielen nicht so mitreissen mag. Doch gerade das weite Spektrum und die unterschiedlichen Beiträge, die hier einen Platz finden, gefällt an diesem Format des Aussenpodiums, wo sich jeder frühmorgens eintragen darf, um für 15 Minuten die kleine Bühne für sich zu haben. Lässt dabei die eine Pointe ein bisschen zu lange auf sich warten, kann der Zuhörer ungeniert weiterschlendern, was auch eine Form literarischer Basisdemokratie ist.

Ein sicherer Wert: Volker Braun

Gedichte sind Zufallsfunde, es muss mehr gestrichen als geschrieben werden, findet Volker Braun. Aber was er findet, hat es in sich. Seine «Handbibliothek der Unbehausten», deren Titel auf ein freistehendes Bücherregal zurückgeht, ist genau das. Eine Sammlung dieser Zufallsfunde, bei denen man das Gefühl kriegt, die ganze Welt habe sich hier bedient und wieder reingelegt. Dieser Eindruck trifft hart mit der Strenge Volker Brauns zusammen, die sich auch formal niederschlägt. Zum Beispiel, wenn auf Seite 8 im Hexameter des dritten Distichons Volker Braun die zwingende bukolische Brücke zwischen «vom» und «Fleisch» ignoriert, die dann tatsächlich «abfällt». Erleichtert hört man aber auch das «Smartfon», neckisch der eigenen Sprache angepasst.

Nur einmal wird mir unangenehm, wenn ein «abgemagerter Leib», dessen «Sternum aus der Brust ragt» sich nach einem weichen Busen sehnt, «der [das] Blut beschleunt; fest wie für ewig vertäut». Formal einmal mehr meisterlich, ist dieses Bild des alternden Herrn, der sich nach «lieblicher» Gesellschaft sehnt, doch abgenutzt bis klischiert.

Das ist erstaunlich, besonders insofern, dass Volker Braun ansonsten eigene Bilder und Klänge findet, ob nun zufällig oder nicht.

Die Ohnmacht des Moderators

Wo sind die Grenzen der Erzählbarkeit? Wie beeinflussen Geschichten und Fake-News die Medienberichterstattung? Was passiert, wenn sich Literaten plötzlich des journalistischen Handwerkszeugs bedienen, um ihre Geschichten zu erzählen – und was im umgekehrten Fall?

Diese vielversprechenden Fragen haben sich Olga Grjasnowa, Jonas Lüscher und der Journalist Peter Voegeli unter Moderation von Hans Ulrich Probst in einem mit Spannung erwarteten Podiumsgespräch über «Die Macht der Geschichten» vorgenommen. Leider war das Gespräch nicht wirklich ein Gespräch; der Moderator versäumte es, Kohärenz zu stiften und arbeitete eher einen Fragenkatalog ab. Das führte zu unangenehmen Pausen, zeitweilig unterbrochen von dem Geräusch, das beim Aufeinandertreffen von Jonas Lüschers Bart und dem Mikrofon entstand. Trotz der thematischen Mäander, die sich zu keinem Fluss vereinen wollten, wollen wir versuchen, einige wichtige Punkte festzuhalten.

Grjasnowas Antworten bewegten sich oft im Umfeld des Wahrscheinlichkeitsproblems in der Nachfolge Kleists: Sie sah sich durch den harten Stoff ihres letzten Buchs vor das Dilemma gestellt, dass die Begebenheiten, die sie erzählen will, enorm drastisch sind, und darum von den Lesern tendenziell für unwahrscheinlich gehalten werden. Dadurch wird sie gezwungen, die Geschehnisse im und um den Syrienkrieg abzuschwächen, was aber wiederum dazu führt, dass die Begebenheiten plötzlich zu harmlos erscheinen und gerade darum unwahrscheinlich wirken. In diesem Zusammenhang spricht sie auch von einer Art «Schizophrenie», da auf diese Weise aus den beiden Bereichen Imagination und Recherche immense Volumen an Stoff zusammengebracht werden müssen, und man darob leicht die Übersicht verlieren kann, ob jetzt die Fiktion auf der Recherche aufbaut, oder umgekehrt.

Für Jonas Lüscher ergibt sich eine kritische Grenze da, wo die Fiktionalität aufhört. Er habe gegenüber seinen komplett erfundenen Figuren keine Skrupel, aber wenn er reale Menschen in seinen Texten behandeln will, wächst die Hemmung stark. Er werde schlecht damit fertig, aus dem Schicksal einer realen Person etwas zu machen, das er sich nachher doch wieder ausgedacht habe.

Für den Journalisten Voegeli sind Skrupel und Wahrscheinlichkeit ebenfalls wichtig, er plädiert aber aus Sicht der journalistischen «Geschichte» oder Reportage auf ein Festhalten an den Fakten. Die Medien seien Kinder der Aufklärung, sagt er, darum verstehe er seinen Job nicht als den eines Lehrers, der den Leuten beibringt, wie sie zu denken haben, sondern als den eines Vermittlers. Er beschwört ein Revival des investigativen Journalismus und will über die Welt berichten, wie sie wirklich ist.

Diese noch halbwegs konzisen Äusserungen fielen fast ausnahmslos zu Beginn des Gesprächs, das sich im Anschluss ziemlich beliebig zwischen der leidigen Fake-News-Diskussion, der Nötigkeit oder Unnötigkeit einer Unterscheidung zwischen Literatur und Journalismus und schliesslich auch noch einigen Spitzen gegen unser kapitalistisches Gesellschaftssystem bewegte.

Erkenntnis der Stunde: Jonas Lüscher behauptet, er interessiere sich mit seiner Literatur für die Stellen, wo es schmuddelig, übelriechend und vielleicht auch pornographisch ist. In seinem letzten Buch kann man das aber höchstens beschränkt wiederfinden. Und er macht – seiner eigenen Aussage zufolge – zu Beginn eines neuen Textes keine grosse Auslegeordnung von Ideen, die hernach geordnet und vertextet werden. «Ich beginne mit dem ersten Satz, und dann schreibe ich einfach immer weiter. Das kommt alles im Kopf zusammen durch das langsame Vorwärtsschreiben.»

Was im Schreiben funktioniert, so die auch von vielen frühzeitig abwandernden Zuhörerinnen und Zuhörern geteilte Einsicht, lässt sich im öffentlichen Gespräch offenbar nicht ganz so leicht realisieren.

Wegschauen – Wegerzählen

„Der böse Wolf muss vorkommen!“ So die Forderung ihrer Kinder, als die bisher als Romanautorin bekannte Dana Grigorcea zu einer Erzählung ansetzt, die beim Einschlafen helfen soll. Das daraus hervorgegangene Bilderbuch erfüllt, wie die Autorin in der Solothurner Mittagshitze versichert, durchaus seinen Zweck als Einschlafhilfe – aber vom bösen Wolf keine Spur. Ein struppiges, kleines, geradezu bemitleidenswertes Geschöpf präsentiert sich stattdessen dem Leser im Mondlicht. Das den kleinen Wolf am Einschlafen hindert.

Von wegen Frohsinnsmanko

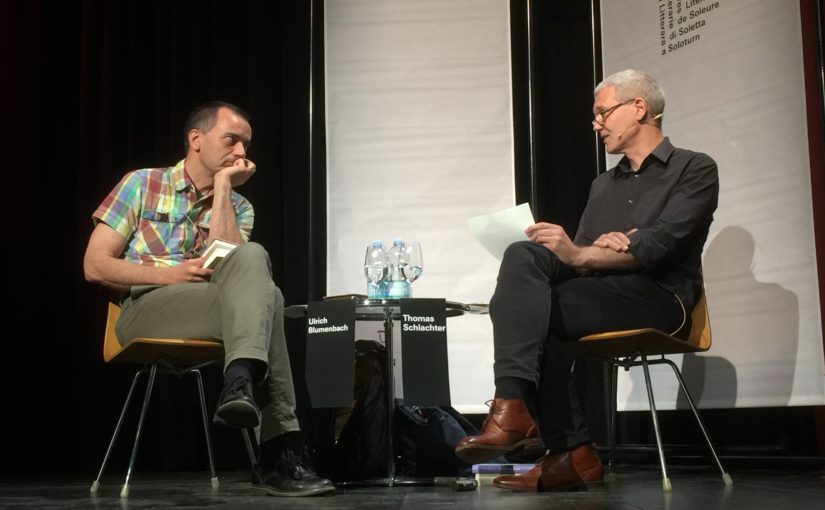

Ein erstes Highlight: Das Gespräch zwischen Ulrich Blumenbach und Thomas Schlachter – zwei der versiertesten Übersetzer unserer Tage – im (leider nur spärlich gefüllten) Stadttheater. In den Blick rückten insbesondere die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Komik: Thomas Schlachter präzisierte am Beispiel der Prosa P.G. Wodehouse‘, wie weit eine Übersetzung bisweilen gehen muss, um einen sich aus der Umständlichkeit erhebenden Komikstil adäquat nachahmen zu können. Das Original muss so lange beobachtet werden, so Schlachter, bis sich in der deutschen Übertragung die Wörter aneinander zu reiben beginnen. Die Tendenz zur Kompositbildung weist das Deutsche dabei als eine für diese Form der Komik in besonderem Masse geeignete Sprache aus. Nicht zuletzt Max Goldts Prosa fusst auf Legionen von oxymoralen und zuvor nie gesehenen Komposita und auch Schlachter, der sich ganz offen in die stilistische Seelenverwandtschaft Goldts und Gernhardts einreiht, verwandelt mal eben Wodehouse‘ „that I was definitely short on chirpiness“ in „dass ich an einem Frohsinnsmanko litt“.

Die Freiheit, die sich ein Übersetzer leisten kann und muss, zeigt sich dann auch konkret im Licht jener Komik, die ein Text über seine Figuren hinwegspielt, wenn er diese etwa Zitate, die der literarisch halbwegs Interessierte sofort zuordnen kann, nicht als solche zu erkennen vermag. Der Horizont, der in die andere Sprache mit hinüber genommen werden muss, ist der des Lesepublikums – und der Horizont eines englischen Lesepublikums ist zweifellos ein anderer als der eines deutschen. Der Bildungsspeicher, der im Falle der Bibel oder Shakespeares noch international genutzt werden kann, versagt bereits bei einem Gedicht Alfred Lord Tennysons – und hier muss dann ein Äquivalent gefunden werden, das sowohl bildlich als auch von der kulturellen Relevanz dem im Original zitierten Text entspricht. Und voilà: Schlachter entscheidet sich für Uhlands „Maientau“.

Zur Übertragbarkeit von Lyrik einiges zu sagen hatte dann auch Ulrich Blumenbach, der – nachdem er bislang nahezu ausschliesslich als Prosa-Übersetzer (u.a. von David Foster Wallace‘ „Infinite Jest“) in Erscheinung getreten war, just zu den Literaturtagen einen Band mit aus dem amerikanischen Englisch übersetzten Gedichten Dorothy Parkers vorgelegt hat. Der Abstand zwischen der Formsprache zeitgenössischer Lyrik und der noch am Reim orientierten Dichtung Dorothy Parkers sorgt dabei für einen arbeitsintensiven Anachronismus: Parkers Gedichte lesen sich bei Blumenbach, wie Schlachter erfreut feststellt, wie die Lyrik der „Neuen Sachlichkeit“. Und auch hierin liegt eine komische Substruktur: Nicht nur einmal sorgt die Formstrenge für einen Clash zwischen metrischer Seriosität und inhaltlicher Banalität – man deklamiere die Zeile „Sie nährte mich ballaststoffreich“. Wie Wodehouse, so zeichnet auch Parkers Dichtung sich vor allem durch Stilregisterbrüche und sich hinterrücks, von Zeile zu Zeile anschleichende Pointen aus. (Dort, wo sie sich vom Scherzgedicht abwendet, wird gleichwohl sofort ihre Verhaftung im Sentimentalitätsgedicht des 19. Jahrhunderts sichtbar.)

Ein kluger, unterhaltsamer, reflexionsreicher Dialog war das – und gerne hätte man den beiden noch länger zugehört. Jeder für sich wird aber noch in Solothurn seine Bühne bekommen: Ulrich Blumenbach heute um 17.00 Uhr, Thomas Schlachter morgen um 14.00 – jeweils im Landhaus. Hingehen.