Kein schlechter Arbeitsplatz für einen sonnigen Nachmittag!

Kategorie: Der Freitag

Kinder machen mit!

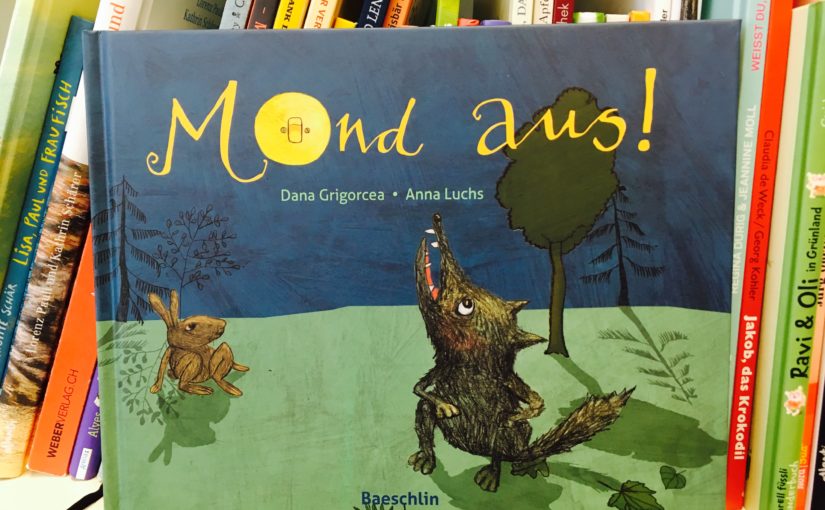

Was macht man als Eltern, wenn das Kind nicht einschlafen kann? Eine Geschichte könnte helfen. Dana Grigorcea liefert mit ihrem Bilderbuch „Mond aus!“ eine Einschlafgeschichte mit Charakter. Der Wolf, der nicht einschlafen kann, wird mit scharfen Zähnen dargestellt, die Bilder sind düster in dunklen Farben gemalt. Eher ungewöhnlich für ein Kinderbuch. Eine ganze Reihe von Verlagen lehnte erstmal ab, wie die Autorin freimütig erzählt. Aber den Kindern scheint es zu gefallen. Das beweisen die Anekdoten, welche die Autorin immer wieder in ihre Erzählung einfliessen lässt und damit das Publikum zum Lachen bringt. Denn Kinder sind ein ganz anderes Publikum als Erwachsene. Kinder fiebern mit und sind Teil der Geschichte. Wenn in der Geschichte ein Frosch quakt und den Wolf dadurch am Schlafen hindert, beginnen auch die Kinder zu quaken.

Mit dem Bilderbuch sollen die Kinder zur Empathientwicklung angeregt werden, aber in erster Linie soll es sie natürlich zum Schlafen bringen, denn auch der Wolf findet am Schluss einen Weg, um einzuschlafen. Und wenn der Wolf schläft, dabei aber die Grillen immer noch wach sind, dann soll das nichts anderes bedeuten, als, dass die Eltern auch wach sein dürfen, wenn das Kind schläft.

Ein sicherer Wert: Volker Braun

Gedichte sind Zufallsfunde, es muss mehr gestrichen als geschrieben werden, findet Volker Braun. Aber was er findet, hat es in sich. Seine «Handbibliothek der Unbehausten», deren Titel auf ein freistehendes Bücherregal zurückgeht, ist genau das. Eine Sammlung dieser Zufallsfunde, bei denen man das Gefühl kriegt, die ganze Welt habe sich hier bedient und wieder reingelegt. Dieser Eindruck trifft hart mit der Strenge Volker Brauns zusammen, die sich auch formal niederschlägt. Zum Beispiel, wenn auf Seite 8 im Hexameter des dritten Distichons Volker Braun die zwingende bukolische Brücke zwischen «vom» und «Fleisch» ignoriert, die dann tatsächlich «abfällt». Erleichtert hört man aber auch das «Smartfon», neckisch der eigenen Sprache angepasst.

Nur einmal wird mir unangenehm, wenn ein «abgemagerter Leib», dessen «Sternum aus der Brust ragt» sich nach einem weichen Busen sehnt, «der [das] Blut beschleunt; fest wie für ewig vertäut». Formal einmal mehr meisterlich, ist dieses Bild des alternden Herrn, der sich nach «lieblicher» Gesellschaft sehnt, doch abgenutzt bis klischiert.

Das ist erstaunlich, besonders insofern, dass Volker Braun ansonsten eigene Bilder und Klänge findet, ob nun zufällig oder nicht.

Die Ohnmacht des Moderators

Wo sind die Grenzen der Erzählbarkeit? Wie beeinflussen Geschichten und Fake-News die Medienberichterstattung? Was passiert, wenn sich Literaten plötzlich des journalistischen Handwerkszeugs bedienen, um ihre Geschichten zu erzählen – und was im umgekehrten Fall?

Diese vielversprechenden Fragen haben sich Olga Grjasnowa, Jonas Lüscher und der Journalist Peter Voegeli unter Moderation von Hans Ulrich Probst in einem mit Spannung erwarteten Podiumsgespräch über «Die Macht der Geschichten» vorgenommen. Leider war das Gespräch nicht wirklich ein Gespräch; der Moderator versäumte es, Kohärenz zu stiften und arbeitete eher einen Fragenkatalog ab. Das führte zu unangenehmen Pausen, zeitweilig unterbrochen von dem Geräusch, das beim Aufeinandertreffen von Jonas Lüschers Bart und dem Mikrofon entstand. Trotz der thematischen Mäander, die sich zu keinem Fluss vereinen wollten, wollen wir versuchen, einige wichtige Punkte festzuhalten.

Grjasnowas Antworten bewegten sich oft im Umfeld des Wahrscheinlichkeitsproblems in der Nachfolge Kleists: Sie sah sich durch den harten Stoff ihres letzten Buchs vor das Dilemma gestellt, dass die Begebenheiten, die sie erzählen will, enorm drastisch sind, und darum von den Lesern tendenziell für unwahrscheinlich gehalten werden. Dadurch wird sie gezwungen, die Geschehnisse im und um den Syrienkrieg abzuschwächen, was aber wiederum dazu führt, dass die Begebenheiten plötzlich zu harmlos erscheinen und gerade darum unwahrscheinlich wirken. In diesem Zusammenhang spricht sie auch von einer Art «Schizophrenie», da auf diese Weise aus den beiden Bereichen Imagination und Recherche immense Volumen an Stoff zusammengebracht werden müssen, und man darob leicht die Übersicht verlieren kann, ob jetzt die Fiktion auf der Recherche aufbaut, oder umgekehrt.

Für Jonas Lüscher ergibt sich eine kritische Grenze da, wo die Fiktionalität aufhört. Er habe gegenüber seinen komplett erfundenen Figuren keine Skrupel, aber wenn er reale Menschen in seinen Texten behandeln will, wächst die Hemmung stark. Er werde schlecht damit fertig, aus dem Schicksal einer realen Person etwas zu machen, das er sich nachher doch wieder ausgedacht habe.

Für den Journalisten Voegeli sind Skrupel und Wahrscheinlichkeit ebenfalls wichtig, er plädiert aber aus Sicht der journalistischen «Geschichte» oder Reportage auf ein Festhalten an den Fakten. Die Medien seien Kinder der Aufklärung, sagt er, darum verstehe er seinen Job nicht als den eines Lehrers, der den Leuten beibringt, wie sie zu denken haben, sondern als den eines Vermittlers. Er beschwört ein Revival des investigativen Journalismus und will über die Welt berichten, wie sie wirklich ist.

Diese noch halbwegs konzisen Äusserungen fielen fast ausnahmslos zu Beginn des Gesprächs, das sich im Anschluss ziemlich beliebig zwischen der leidigen Fake-News-Diskussion, der Nötigkeit oder Unnötigkeit einer Unterscheidung zwischen Literatur und Journalismus und schliesslich auch noch einigen Spitzen gegen unser kapitalistisches Gesellschaftssystem bewegte.

Erkenntnis der Stunde: Jonas Lüscher behauptet, er interessiere sich mit seiner Literatur für die Stellen, wo es schmuddelig, übelriechend und vielleicht auch pornographisch ist. In seinem letzten Buch kann man das aber höchstens beschränkt wiederfinden. Und er macht – seiner eigenen Aussage zufolge – zu Beginn eines neuen Textes keine grosse Auslegeordnung von Ideen, die hernach geordnet und vertextet werden. «Ich beginne mit dem ersten Satz, und dann schreibe ich einfach immer weiter. Das kommt alles im Kopf zusammen durch das langsame Vorwärtsschreiben.»

Was im Schreiben funktioniert, so die auch von vielen frühzeitig abwandernden Zuhörerinnen und Zuhörern geteilte Einsicht, lässt sich im öffentlichen Gespräch offenbar nicht ganz so leicht realisieren.

Wegschauen – Wegerzählen

„Der böse Wolf muss vorkommen!“ So die Forderung ihrer Kinder, als die bisher als Romanautorin bekannte Dana Grigorcea zu einer Erzählung ansetzt, die beim Einschlafen helfen soll. Das daraus hervorgegangene Bilderbuch erfüllt, wie die Autorin in der Solothurner Mittagshitze versichert, durchaus seinen Zweck als Einschlafhilfe – aber vom bösen Wolf keine Spur. Ein struppiges, kleines, geradezu bemitleidenswertes Geschöpf präsentiert sich stattdessen dem Leser im Mondlicht. Das den kleinen Wolf am Einschlafen hindert.

Von wegen Frohsinnsmanko

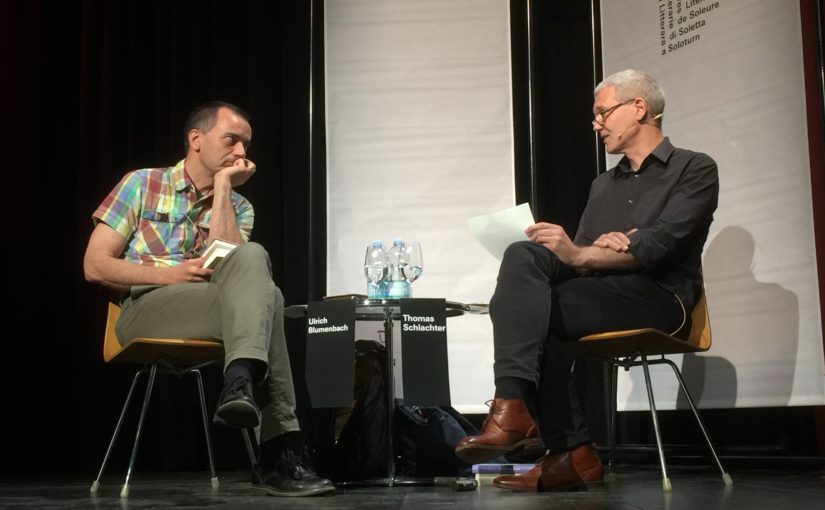

Ein erstes Highlight: Das Gespräch zwischen Ulrich Blumenbach und Thomas Schlachter – zwei der versiertesten Übersetzer unserer Tage – im (leider nur spärlich gefüllten) Stadttheater. In den Blick rückten insbesondere die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Komik: Thomas Schlachter präzisierte am Beispiel der Prosa P.G. Wodehouse‘, wie weit eine Übersetzung bisweilen gehen muss, um einen sich aus der Umständlichkeit erhebenden Komikstil adäquat nachahmen zu können. Das Original muss so lange beobachtet werden, so Schlachter, bis sich in der deutschen Übertragung die Wörter aneinander zu reiben beginnen. Die Tendenz zur Kompositbildung weist das Deutsche dabei als eine für diese Form der Komik in besonderem Masse geeignete Sprache aus. Nicht zuletzt Max Goldts Prosa fusst auf Legionen von oxymoralen und zuvor nie gesehenen Komposita und auch Schlachter, der sich ganz offen in die stilistische Seelenverwandtschaft Goldts und Gernhardts einreiht, verwandelt mal eben Wodehouse‘ „that I was definitely short on chirpiness“ in „dass ich an einem Frohsinnsmanko litt“.

Die Freiheit, die sich ein Übersetzer leisten kann und muss, zeigt sich dann auch konkret im Licht jener Komik, die ein Text über seine Figuren hinwegspielt, wenn er diese etwa Zitate, die der literarisch halbwegs Interessierte sofort zuordnen kann, nicht als solche zu erkennen vermag. Der Horizont, der in die andere Sprache mit hinüber genommen werden muss, ist der des Lesepublikums – und der Horizont eines englischen Lesepublikums ist zweifellos ein anderer als der eines deutschen. Der Bildungsspeicher, der im Falle der Bibel oder Shakespeares noch international genutzt werden kann, versagt bereits bei einem Gedicht Alfred Lord Tennysons – und hier muss dann ein Äquivalent gefunden werden, das sowohl bildlich als auch von der kulturellen Relevanz dem im Original zitierten Text entspricht. Und voilà: Schlachter entscheidet sich für Uhlands „Maientau“.

Zur Übertragbarkeit von Lyrik einiges zu sagen hatte dann auch Ulrich Blumenbach, der – nachdem er bislang nahezu ausschliesslich als Prosa-Übersetzer (u.a. von David Foster Wallace‘ „Infinite Jest“) in Erscheinung getreten war, just zu den Literaturtagen einen Band mit aus dem amerikanischen Englisch übersetzten Gedichten Dorothy Parkers vorgelegt hat. Der Abstand zwischen der Formsprache zeitgenössischer Lyrik und der noch am Reim orientierten Dichtung Dorothy Parkers sorgt dabei für einen arbeitsintensiven Anachronismus: Parkers Gedichte lesen sich bei Blumenbach, wie Schlachter erfreut feststellt, wie die Lyrik der „Neuen Sachlichkeit“. Und auch hierin liegt eine komische Substruktur: Nicht nur einmal sorgt die Formstrenge für einen Clash zwischen metrischer Seriosität und inhaltlicher Banalität – man deklamiere die Zeile „Sie nährte mich ballaststoffreich“. Wie Wodehouse, so zeichnet auch Parkers Dichtung sich vor allem durch Stilregisterbrüche und sich hinterrücks, von Zeile zu Zeile anschleichende Pointen aus. (Dort, wo sie sich vom Scherzgedicht abwendet, wird gleichwohl sofort ihre Verhaftung im Sentimentalitätsgedicht des 19. Jahrhunderts sichtbar.)

Ein kluger, unterhaltsamer, reflexionsreicher Dialog war das – und gerne hätte man den beiden noch länger zugehört. Jeder für sich wird aber noch in Solothurn seine Bühne bekommen: Ulrich Blumenbach heute um 17.00 Uhr, Thomas Schlachter morgen um 14.00 – jeweils im Landhaus. Hingehen.

Wo ein Fluss, da ein Heim?

In ihrem Debüt „Was den Fluss bewegt“ reflektiert Dina Sikirić ein hochaktuelles Thema: Was geschieht mit einem Menschen, der seine Heimat hinter sich lassen muss, um sich in der Fremde eine neue zu erschaffen?

Als kleines Mädchen hat sie in den 60er Jahren zusammen mit ihrer Mutter ihr Heimatland Kroatien hinter sich gelassen, um in der schweizerischen Rheinhauptstadt ein neues Leben zu beginnen. Ihre Geschichte von Um- und Eingewöhnung, von Entwurzelung und vom Fremdsein erzählt sie in diesem stark autobiographisch gefärbten Roman. Erschienen 2016 im Waldgut Verlag, ist es das dritte Buch aus der Reihe „waldgut zoom“, welche insbesondere auf junge Literatur fokussiert. „Jung“ das meint selbstredend „frisch, neue Formen für gute Ideen, ungewohnt bis unbrav, hochinteressant bis kühn“, also Literatur, die aufwühlt, die bewegt.

Und wie bewegend Dina Sikirićs Buch wirklich ist, kann das Publikum an diesem Freitagvormittag in der überfüllten Säulehalle gut mitfühlen: Sikirić liest und erzählt von ihrer Migration in fragmentarischen Erinnerungen, in leichtfüssiger, präziser Sprache. Angekommen in einer Schweiz der 60er Jahre, musste sie sich erst an die sperrigen Einheimischen gewöhnen, die sie ihre Fremdheit immer wieder spüren liessen. „Die Schweiz war damals noch ein sehr in sich verkapseltes Land“, erinnert sich Sikirić. Viele hätten nicht einmal gewusst, wo Kroatien liegt, obwohl das Land nur eine Nachtreise entfernt war. Und mit dieser noch sehr klaren Erinnerung beginnt denn auch der Roman: „Der Zug fuhr durch die Nacht“, heisst es zu Beginn. Er trägt das 5-jährige Mädchen in die Stadt mit dem grossen Fluss, die sich im Roman allerdings nie explizit als Basel zu erkennen gibt. Im ganzen Buch werden bewusst keine Ortsnamen genannt, der Text soll unverortet bleiben. So wie auch die Autorin, die einst in der ganzen Welt beheimatet, erst seit 2007 wieder fest in der Schweiz lebt. „Was den Fluss bewegt“ umschreibt also letztlich auch eine Daseinsform, ein Leben in Bewegung: Die Romanfigur tingelt zwischen den Welten, der schweizerischen und der kroatischen. In der Stadt am Fluss lebt sie zeitweise getrennt von der arbeitenden Mutter in einem katholischen Kinderheim, umgeben von Fremdheit; in den Ferien geniesst sie die Wärme und Zuneigung ihrer grossen Familie, verkörpert aber auch da das Andere. Doch die Entwurzelung ist nicht nur negativ, der Roman kein Nostalgiebericht. Fremd zu sein, das ist auch eine Chance. Die Chance zu fliessen, sich zu öffnen, für Neues. Diese Tage der Lesungen und Gespräche erinnert die Aare daran. Auch das ist Solothurn: ein Fluss. Bewegung.

„Eine Art Metaidee von Erinnerung“ – Henriette Vàsàrhelyi im Gespräch

Vor ihrer ersten Solothurn-Lesung am Freitag nahm sich Henriette Vàsàrhelyi Zeit, um mit Buchjahr-Redaktorin Salomé Meier über ihren zweiten Roman „Seit ich fort bin“, das grosse Thema literarischen Erinnerns und ihre Pläne für das Wochenende zu sprechen.

Liebe Frau Vàsàrhelyi, waren Sie schon mal an den Solothurner Literaturtagen?

Ja, ich war schon mal hier, auch als Gasthörerin. 2014 war ich mit meinem ersten Roman „immeer“ hier.

Wie sieht Ihr Programm dieses Wochenende aus?

Ich habe jetzt nachher eine kurze Lesung und am Sonntag eine Lesung mit Valeria Heintges und dann mache ich bei der Skriptor Textwerkstatt mit, wir besprechen ein Text von Lucien Haug. Ansonsten habe ich mir auch ein Programm gemacht für Lesungen, zu denen ich gerne gehen würde. Leute, die ich jetzt noch nicht gehört habe anzuhören. Und ich hoffe, dass ich auch paar Leute treffe.

In einer der Anfangsszenen Ihres neuen Romans „Seit ich fort bin“ erzählt die Protagonistin Mirjam von einem Einbruch in ihrer Wohnung, bei dem weniger Wertsachen als Dinge von ideellem Wert gestohlen werden. Fotos, die Festplatte. Mirjam erschrickt und geht darauf ins Badezimmer und betrachtet sich selbst im Spiegel. Als später der Polizist nach ihrem Namen fragt, dauert es einen Moment, bis er ihr einfällt. Inwiefern sind Erinnerungen nicht etwas, das wir haben, sondern auch sind?

Ich glaube, dass wir natürlich sehr unsere Erinnerungen sind. Aber dass diese sich verändern, und damit meine ich nicht nur, dass die einzelne Veränderung, also eine bestimmte Erinnerung sich verändert, sondern dass wir auch immer wieder uns fokussieren auf unterschiedliche Lebensphasen in der Erinnerung, dass manches mehr in einen toten Winkel rutscht, was vielleicht, ja noch nicht so lange zurückliegt, aber auch nicht gerade erst war, irgendwas dazwischen, habe ich das Gefühl liegt oft im Dunkeln. Oft ist es bestimmt auch die Relevanz eines Geschehnisses, die darüber bestimmt, ob wir uns daran erinnern und wie. Aber ich glaube, es gehört trotzdem auch sehr viel weniger Einflussnahme dazu, als man sich gerne einbildet. Es begegnet mir auch sehr stark, gerade in der Rezeption des Buches: Wenn ich daran denke, im Unterschied zu dem, was mir fremde Menschen über den Text sagen und dann jeweils wie damit umgegangen wird, umso besser mich die Leute kennen und den Text. Das ist teilweise sehr irritierend, wie sich auch darin widerspiegelt, wie Erinnerung wahrgenommen wird, die sich doch irgendwo immer an Fakten langhangelt und an der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Sumpf, aus dem man auf andere schaut.

Wo liegt denn der Unterschied in den Rezeptionen von Leuten, die Sie kennen und Leuten, die Sie nicht kennen?

Also das kann man jetzt nicht so sagen, das ist sehr fliessend. Aber es interessiert mich natürlich eigentlich theoretisch, weil das interessant ist, dass gerade Leute, denen ich z.B. das Buch gewidmet habe – dazu muss ich vielleicht sagen, ja es ist jetzt nicht die Geschichte, wie sie war; es ist Literatur –, die sind dann vielleicht ein bisschen enttäuscht. Während andersherum, umso fremder ich den Leuten bin, desto autobiographischer wird das Buch gelesen. Das ist für mich selber sehr interessant und da spüre ich dann auch solche Momente – das fand ich sehr gut gestern in der Eröffnungsrede – dass man dieses Autobiographische immer versucht, fast wie so’n Ekel, irgendwie versucht von sich wegzuschieben.

Sie haben es bereits angesprochen: Ihr Roman wird oft autobiographisch ausgelegt. Sieht man da vielleicht auch die Verbindung zu „immeer“, Ihrem ersten Roman?

Es ist ja nicht falsch, das autobiographisch zu sehen, auch, aber ich erzähl halt in erster Linie eine Geschichte, und das Autobiographische ist oft vielmehr die Atmosphäre, oder im Text kann man vielleicht auch sagen, es fängt sehr autobiographisch an und verliert sich dann aber in Fiktion. Das ist für mich eine Art Metaidee von Erinnerung. Es gibt die Erinnerung, wenn man die aber abgleicht, gerade auch die anderen Menschen, dann sieht man wie viel Fiktion bei jedem Einzelnen in der Erinnerung verankert ist.

Das vollständige Interview, in dem es u.a. um die Verbindung von individueller und kollektiver Erinnerung im Diskursfeld „DDR“ geht, erscheint in den nächsten Wochen auf buchjahr.ch

Culture clash: Schreibzimmer

Das Buchjahr-Schreibzimmer ist ein Ort der Gegensätze: Literatur reiht sich neben Nachschlagewerken in Billy-Gestellen, die vor Arbeitstischen von USM-Haller stehen. IKEA-Taschen liegen neben Instrumentenkoffern, Computer von Apple und Kameras von Nikon stehen auf der gleichen Arbeitsfläche wie Prix-Garantie-Mineralwasser, Haribo-Süssigkeiten und Fahrradhelme. Fotos von Menschen, die lesen, hängen an der Wand über Menschen, die schreiben. Und dann gibt es da noch dieses ominöse Schulzimmermöbel. Die Arbeit ruft.

„Einer welken Blume gleich“

Intim, bitterernst und doch humorvoll – so wird Francesco Micielis Erzählung „Hundert Tage mit einer Grossmutter“ in Solothurn angekündigt. Die Angst des Autors, am frühen Morgen allein in der Säulenhalle zu stehen, hat sich nicht erfüllt. Die Reihen sind gut besetzt. Zu hören gibt es die Geschichte von Mario. Der junge Mann verbringt die letzten Tage seiner Grossmutter mit ihr, kümmert sich liebevoll um sie und träumt mit ihr von vergangenen Zeiten. Immer wieder fühlt er sich in seine Kindheit zurückversetzt, als sich die Grossmutter um ihn sorgte. Jetzt liegt es an ihm, sich um sie zu kümmern. Einer welken Blume gleich liegt die Grossmutter da, im Sterben wie ein junger Vogel und doch noch lebend.

Wenn Mario ihr „Blowing in the Wind“ auf der Gitarre vorspielt, seufzt sie und schwelgt sanft lächelnd in Erinnerungen.

Obwohl die Erzählung von einem ernsten Thema handelt, muss das Publikum bei einigen Passagen auch einmal schmunzeln. Denn die Grossmutter hat trotz alltäglicher Mühen und Bettlägrigkeit ihren Humor nicht verloren. Es scheint, als hülfen Mario und sie sich gegenseitig, mit der Thematik des Sterbens klar zu kommen. Francesco Micielis rauhe Stimme verleiht der Lesung den nötigen Ernst. Ab und zu stolpert er über seine eigenen Sätze und bemerkt humorvoll:

„Ich brauche eine neue Brille.“

Micielis Angst, mit seiner Lesung auf wenig Interesse zu stossen, hat sich als unbegründet erwiesen. Das Thema der sterbenden Grossmutter scheint viele zu bewegen. Auch mich. Am Ende gehen viele Bücher über den Büchertisch. Eines landet auch bei mir.