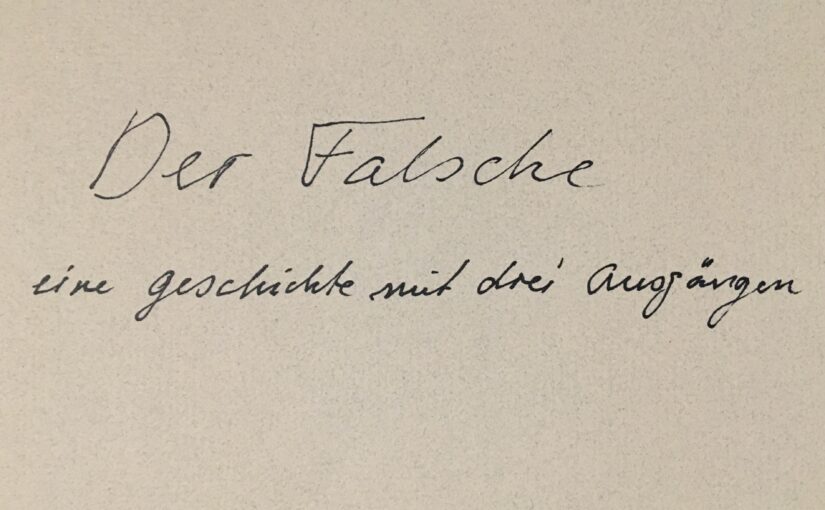

oder: Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe.

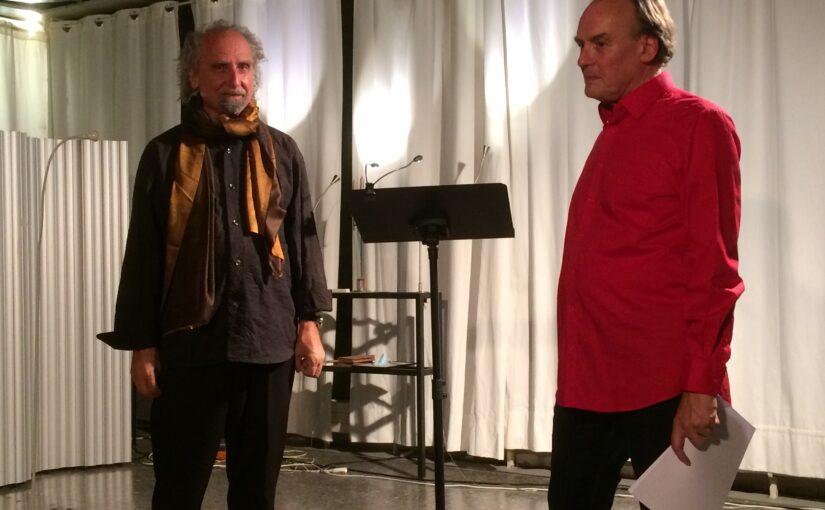

Kreatives Schreiben ist in, also nichts wie hin! Da von der GeschichtenBäckerei des Ehepaars Kasperski schon einmal in unserem Blog berichtet wurde, komme ich ohne Umschweife gleich zur Sache: Zwei Blogger*innen sitzen (zufälligerweise) am selben Tisch mit drei anderen Schreibwilligen und versuchen sich in kreativem Schreiben nach dem Motto «Wir schreiben eine Geschichte als Geschenk». (Der andere Bericht war ebenfalls hier zu lesen.)

Eine originelle, motivierende Aufgabenstellung; da ja kann nichts schiefgehen. Ich schreibe schliesslich die ganze Zeit, also kann ich schreiben, wenn es sein muss auch kreativ. Nun, ganz so einfach ist es nicht. Vor einem leeren Blatt zu sitzen mit nichts als guten Vorsätzen, ohne etwas, wovon man berichten oder was man besprechen soll. Schrecklich! Oder doch nicht? Schliesslich ist da der Profi-Schreiber mit seinen guten Tipps und Strategien, um deretwillen wir doch gekommen sind. Und wir werden tatsächlich nicht enttäuscht.

Nach grundlegenden, aber noch nicht so weltbewegenden Überlegungen zu Aspekten wie Adressat, Genre, Erzählperspektive und, schon interessanter, «Betriebstemperatur» des Textes dann die erste Knacknuss, bei der Kasperski seine ganze Erfahrung ausspielen kann: die Wahl des Themas. Hier helfen ein kleines Spiel mit Buchstaben und Assoziationen sowie die wahrlich glorreiche Idee, auch das total Unerwartete oder Schräge in Erwägung zu ziehen. Und es funktioniert. Damit ist es natürlich nicht getan, und bei aller Ermutigung macht Kasperski klar, dass eine fertige Geschichte in 90 Minuten ein (zu) ambitioniertes Vorhaben ist. Aber immerhin, ist der sprichwörtlich schwierige Anfang gesetzt, beginnen die Idee zu sprudeln. Ich habe es versucht, die Geschichte geht weiter, und glauben Sie mir: Schreiben: einfach.