Josefstrasse 106. Ein unscheinbarer Durchgang führt in den Hinterhof, rechts abbiegen… und hier ist es: das 1998 von Peter Brunner und Doris Aebi in der damaligen Kantine des Hauses gegründete sogar theater. Vor dem Eingang des mint-grünen Hauses inhaliert der eine oder die andere noch kurz eine Zigi – oder bloss die nasskalte End-Oktoberluft? Es ist frisch hier draussen und das wohlig warme Interieur lockt – deshalb ab ins Innere zu Kosovë is everywhere.

Nach der donnerstäglichen Lesung von Dominic Oppliger im stockdunklen Raum mit Nachttischlampe (so bleibt auch das weisseste Notizbuch zwangsläufig leer..) nun schon zum zweiten Mal eine herzliche Begrüssung der Co-Leiterin Tamaris Mayer. Die Literaturveranstalterin Mayer, die von 2011 – 2015 zürich liest mitgegründet und aufgebaut hat und beim Luzerner Verlag Der gesunde Menschenversand (spezialisiert auf Publikationen von Spoken Word und Bühnentexten) tätig ist, hat in diesem Sommer gemeinsam mit der Regisseurin Ursina Greuel die Verantwortung des beliebten Kleintheaters an der Josefstrasse 106 übernommen. Es ist der erste Leitungswechsel in seiner bereits 20-jährigen Geschichte! Eine Schande, dass ich als mehrjährige Kreis-5-Bewohnerin nicht schon früher den Weg hierhin gefunden habe, denk ich mir… Denn die Atmosphäre ist sehr laid-back und sympathisch, man fühlt sich sofort willkommen im sogar theater. Weder zu gross noch zu klein ist das Lokal, die hauseigene, offene Bar lädt nach der Vorstellung zum Diskutieren und Verweilen ein, und die mal leicht erhobene, mal gar nicht vorhandene Bühne sagt: hier will man Sprache nicht auf den Sockel stellen, sondern direkt und ohne Schnickschnack vermitteln.

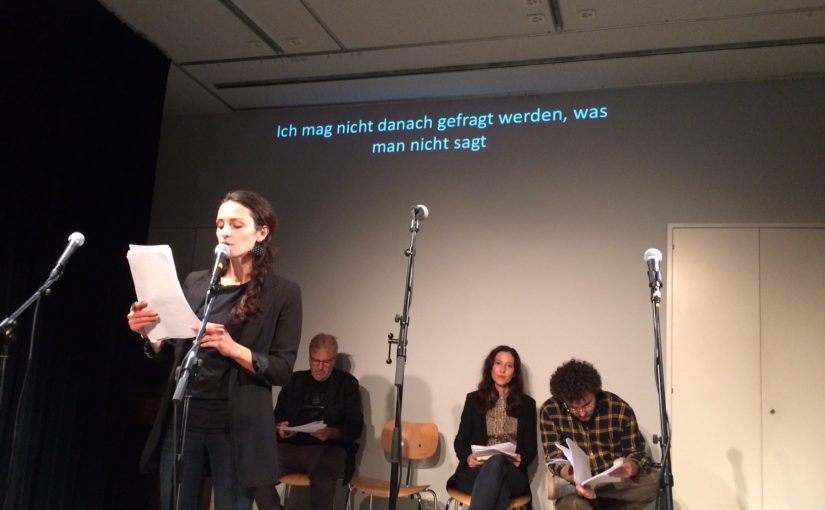

Mit vier Autor*innen und einem Musiker ist das Spoken-Word-Ensemble Bern ist überall angereist, im Gepäck Ausschnitte aus ihrem neuesten Projekt Kosovë is everywhere. Ein Dialog zwischen der literarischen Welt des Kosovo und der Schweiz soll in Gang gebracht werden, kündigt das Programmheft an. Doch gelingt dies in der 75-minütigen Präsentation tatsächlich? Die einzeln, im Duo oder im lautstarken Chor vorgetragenen Texte von Antoine Jaccoud, Blerina Rogova Gaxha, Shpëtim Selmani und Ariane von Graffenried führen jedenfalls die Bandbreite aktuellen literarischen Schaffens in den Schweizer Landessprachen Französisch und (Schweizer-)deutsch sowie in Albanisch eindrücklich vor. Die fremdsprachigen Texte sind untertitelt, was vom Publikum ein aufmerksames Mitlesen- und hören erfordert. Oder man konzentriert sich ganz auf die unterschiedliche Musikalität und den Rhythmus der Sprachen und lässt sich vom mal leiseren und nachdenklicheren, mal lauteren und fordernderen Stimmen-Teppich berieseln.

Doch trotz der pointierten, scharfsinnigen Beiträge der Autoren entfaltet der angekündigte Dialog zwischen der literarischen Welt des Kosovo und der Schweiz nicht sein ganzes Potential. Zu platt und oberflächlich, wenn auch sehr unterhaltsam wirken Antoine Jaccouds Beschreibungen von Tattoos und Piercings auf der runzeligen Haut exjugoslawischer Grosis und Grossväter in einem Schweizer Altersheim im Jahre 2063 neben den scharfen, politisch motivierten Sprach-Kreationen von Shpëtim Selmani oder der nachdenklich stimmenden Poesie von Blerina Rogova Gaxha. Ansätze eines fruchtbaren Austauschs zeigen sich immer dann, wenn die einzelnen Sprachen direkt miteinander konfrontiert werden und gleichzeitig erklingen. Denn im allgemeinen Stimmengemurmel scheint sich noch immer die aktuelle Beziehung der Schweiz mit ihrer inoffiziellen fünften Landessprache zu widerspiegeln. Es bleibt also zu hoffen, dass der in Gang gebrachte Dialog weitergeführt und vertieft und der albanischen Kulturproduktion auch in der Schweiz vermehrt eine Bühne gegeben wird. Kosovë is everywhere ist ein wichtiger Anfang für einen sprachübergreifenden Austausch, soll Kosovo in Zukunft kein „abgeschiedenes Zimmer in einem Schweizer Haus“ (Shpëtim Selmani) mehr bleiben.