« We need a few more minutes » nous dit un membre de l’organisation, « John Banville lost himself ! ». Alors en attendant, je parle avec l’homme assis à côté de moi. Il me fait remarquer que la table surélevée à nappe blanche, sur laquelle un papier noir avec le nom de l’auteur, également en blanc, est accompagné d’un bouquet de fleur, donne vraiment une impression de commémoration. C’est vrai, c’est amusant.

Quand John Banville arrive, il s’assied simplement avec ses feuilles à la main, jette un regard un peu étonné à la vingtaine de spectateurs. Il s’excuse rapidement pour le retard. Je me demande s’il est fâché ou s’il est juste calme. Et il commence par introduire ses lectures. Deux passages de Time Pieces, a Dublin Memoir, paru cette année.

« When does the past become the past ? » Plongé soudainement au cœur de souvenirs. D’une voix monotone et sans expression faciale, John Banville captive le petit groupe pendant les dix minutes que durent ses lectures. Il raconte le son des pas de son père, gardien de garage, dit que s’il se concentre, il les entend. Il raconte des souvenirs d’enfance. Il raconte aussi le décès de sa mère, d’une crise cardiaque. Il raconte sans émotion, en nous jetant des regards étonnés. Il raconte et j’entends le son des pas de son père. Finalement, la table et son aspect commémoratif ne détonnent pas. On est mélancolique et on pense au passé.

Je dois dire que je ne sais toujours pas vraiment quoi penser. La lecture de John Banville était particulièrement courte. Une fois terminée, des autographes lui ont été réclamés très rapidement. Il n’a finalement fait que lire et n’a presque pas parlé. Mais je crois bien que ce qui importait vraiment tenait plus des sensations, des images mentales, des sentiments, que de la compréhension du texte.

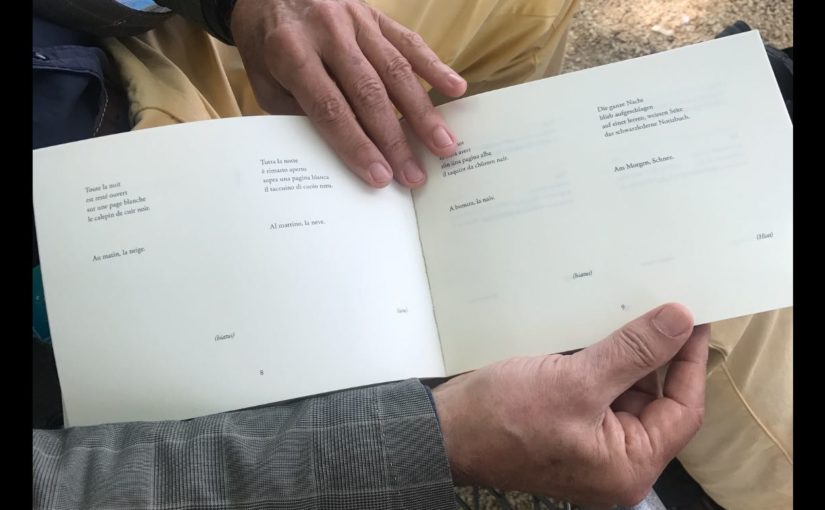

Une fois le livre en main, j’ai un peu mieux compris. Les photographies de Paul Joyce qui parsèment l’ouvrage m’ont redonné ces mêmes impressions de calme et de mélancolie que la courte lecture de John Banville. Ce que nous a offert John Banville, c’est une entrée dans l’univers de Time pieces. Une invitation à ressentir.

Aminoël Meylan